桜開花で春本番――。3月29日、前日からの春らしい陽気で桜の花も一気に見ごろになりました。

この日、私の地元である北区王子に首都高速道路の王子南出入口が新しく開通し、式典に出席しました。3月は全国各地で道路や鉄道の開通が相次いでいます。

この王子南出入口の完成で、既にある王子北出入口とあわせて中央環状線の全方向への出入りが可能となりました。3月7日に全線開通した中央環状線を通って、新宿や羽田空港、東名・中央自動車道へのアクセスがさらに向上。首都高がスムーズに利用できるようになり、大きな前進です。

「これで地域が本当に便利になる」――。多くの地元の方や小学生も参加して、テープカット、くす玉開き、通り初めと、長く待ち望んだ開通を祝う行事が続きました。

地域の利便性がさらに高まるよう、これからも取り組んでいきます。

終了後直ちに千葉県松戸市に向かい、街頭演説を行いました。

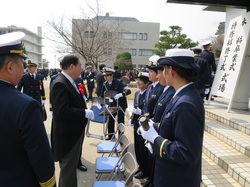

22日、広島県呉市に行き、海上保安大学校の卒業式・修了式に出席しました。天気にも恵まれ、素晴らしい式典となりました。

海上保安大学校は、海上保安庁の幹部養成の教育機関。近年は、尖閣諸島警備や小笠原の中国さんご密漁船への対応など、海保に対する関心の高まりもあり、志願者が殺到。入学倍率が、10倍を超えることも珍しくありません。このような難関の入学試験を突破した学生や職員から選抜された研修生が、全寮制の厳しい教育訓練により、人格やリーダーシップ、見識、気力、体力を徹底的に磨き上げられます。また、在学中は、1年生から4年生までが一つの部屋で過ごすことが、大学校の創立時からの伝統。上級生が下級生を指導し、その過程の中で絆を深め、集団生活、人間関係を学びます。

この日は、4年間の課程を終了した本科学生32名と1年間の訓練を終了した特修科研修生59名が、晴れて卒業・修了を迎えました。式典に先立つ行進、式典での卒業証書・修了証書の授与、卒業生・修了生代表の答辞、卒業生から在校生への学生旗の引継ぎ、校歌斉唱に至るまで、学生達は威風堂々、凛とした一糸乱れぬ動きで感動的でした。4年間の鍛錬により、心身共に大きく成長している姿を頼もしく思いました。

式典終了後、学生や研修生たちと記念撮影。遠洋航海実習や全国の任地へ向かう学生や研修生たちを激励し、拍手で送り出しました。

領海警備、海難救助、密航密輸の取締り――。海上保安庁の役割は、今後ますます大きく、国民の期待も高まります。何といっても、重要なのは組織を支える人の育成です。この海上保安大学校、舞鶴にある海上保安学校の充実など、海上保安官の教育環境の充実に力を注いでいきたいと思います。

暑さ寒さも彼岸まで――暖かくなったことが感じられる3月21日、東九州自動車道、宮城県のJR仙石線石巻・女川間の全線開通、そして明日3月22日には中国地方を縦につなぐ念願の尾道・松江線が全線開通します。先週の北陸新幹線に続き、各地で復興への実感や喜びがあふれています。

私は21日、九州大分県に行きました。ついに大分と宮崎が高速道路でつながる――。東九州自動車道の佐伯・蒲江間(20.4km)の開通式に出席。市民総出とも思える佐伯市民、宮崎・延岡からの大勢の方が集まり、出会い神輿、テープカット、通り初めパレードと、待ちに待った開通を喜ぶ行事が続きました。餅投げも行われ、大変な盛り上がりでした。

東九州はこれまで高速道路の整備が遅れ、開通が長年の悲願だっただけに、広瀬勝貞大分県知事、河野俊嗣宮崎県知事、西嶋泰義佐伯市長をはじめ多くの関係者から、喜びと感謝の言葉が相次ぎました。

今回の開通効果は計り知れないものがあります。

高速道路が未整備だった昭和63年当時は、大分市と宮崎市の間は5時間25分もかかっていましたが、開通後は2時間50分。約半分に短縮です。

別府と宮崎を結ぶ新たな観光ルート形成や佐伯市の名物の寿司を食べに来る観光客の増加も期待されます。

すでに佐伯市では、高速道路の開通を見越して5年間で約20の企業が新規に立地。有効求人倍率も1.4倍に伸びるなど効果は出ています。

大分から北九州までのルートも、全線開通まであと7.2kmを残すばかり。来年春の完成を目指して工事を進めています。

地域経済や安全・安心を支える道路ネットワークの早期完成に向けて、引き続き全力で取り組みます。

日本の防災・減災、復興を世界に発信――。3月15日、仙台市で開催されている第3回国連防災世界会議に出席し、閣僚級会議で発言をしました。

この会議は、今後15~20年間の国際的な防災戦略を議論する国連主催の会議。約190か国から首脳、閣僚級が参加し、日本で開催する国際会議としては過去最大級のものです。特に今回は、東日本大震災の被災地、仙台で開催されることもあり、復興が着実に進んでいる姿を世界各国から集まった参加者に示すことでも極めて重要です。

私が参加した閣僚級会議のテーマは「災害からのより良い復興(Build Back Better)。40か国、5つの国際機関の閣僚や代表者が3時間にわたり活発な議論を行いました。

私は、我が国がこれまで経験してきた阪神淡路大震災、東日本大震災、水害等の教訓と、防災・減災のさまざまな取組みについて発言。「最悪の事態も想定して、ハード・ソフト一体となった防災・減災対策を行うこと」「過去の教訓を活かし、より安全な地域づくりを進めるための予防的投資を行うこと」の重要性を訴えました。

また、マレーシアのムヒディン・ヤシン副首相、トルコのクルトゥルムシュ副首相、中国の李立国・民生部長と個別に会談。会議前には、アイスランド、ケニア、フィリピン、ニュージーランド、カタールの閣僚、代表者と次々と言葉を交わしました。

世界各国で洪水や渇水などが頻発しており、災害から命を守ることは世界共通のテーマです。我が国の防災・減災対策と東北の復興の現状を世界に向けてアピールする有意義な機会となりました。