7月30日、「子ども霞ヶ関デー(国交大臣とおはなししよう)」で子どもたちとの懇談、国土技術開発賞の表彰式、ベトナムのファン・ビン・ミン副首相兼外相との会談と、行事が続きました。

29日と30日の2日間は「子ども霞ヶ関見学デー」──。国土交通省にも夏休み中の多くの子どもたちが訪れ、賑わいました。30日は「国土交通大臣とおはなししよう」というコーナーを設け、大臣室に小1から中2まで9人の小中学生と保護者の方をお招きして懇談しました。

子どもたちは「大臣へ質問がありますか」と言われると、元気よく一斉に挙手。「お休みはありますか」「仕事で気をつけていることは何ですか」「好きなダムや橋は何ですか」ということから、「土砂災害が起こった時はどう対応しますか」「東北の復興で苦労していることは何ですか」「オリンピックに向けた道路整備だけでなく、古い道路の対策も必要ではないですか」まで、さまざまな質問が続き、私から一つ一つお答えしました。幅広い国土交通省の仕事について理解を深めてもらい、楽しいふれあいになりました。また、パワーショベルを操作したり、建設機械に乗ってもらったり、国交省前の広場で交流しました。

「国土技術開発賞」は建設産業におけるハード・ソフトの優れた新技術を表彰するもの。今回は、下水汚泥を効率的に燃焼させるシステムや、海水でコンクリートを練る技術、シールドトンネルの地中拡幅工法など7つの技術に対し、国土交通大臣表彰を行いました。防災・減災、老朽化対策や成長を実現する事業を効果的に進めていくためには、技術革新が極めて重要。メンテナンス・エンジニアリングをはじめ新しい技術開発をしっかり進めていきます。

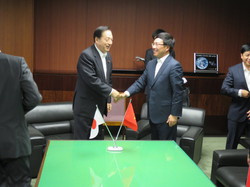

ベトナムのミン副首相との会談では、日本とベトナムの友好の重要性を再確認。私は一昨年9月、今年1月と2度にわたりベトナムを訪れたほか、要人との会談を重ねてきました。今回の会談でも、ベトナムのインフラ整備への協力や、建設分野での技能実習生の受け入れなどについて意見交換。さらに協力関係を強化する有意義な会談となりました。

「"福島問題への絡みにくさ"が増大し、大きな壁が私たちの前にそびえ立ち、固定化されたようになってしまっている」「要は思考停止している」――。それは「福島問題の政治化」「福島問題のステレオタイプ&スティグマ化」「福島問題の科学化」にある。"過剰反応"する人と"無視"する人の増えるなかで、開沼さんは「過剰反応でも無視でもなく、アップデートされたデータ・知識を取り入れながら、"適切な反応"をしていくこと」「まず"普通の人"が福島の問題を考えるためのベースを獲得してもらうこと」が重要だとし、福島の実態はこうなっているというデータを提供する。それが丁寧に冷静に語られているだけに、イメージと実態のズレがいかに大きく、また固定化されているか、鮮烈に浮き彫りにされる。「どこのフクシマの話ですか、データを見てから言いましょう」ということだ。それはまた、今、福島に、そして日本に大切なことは何かを鋭く示している。俗流フクシマ論は、そのまま思考停止と不毛の俗流日本社会論でもある。

末尾に、「福島を知るための25の数字(答え)」と「福島へのありがた迷惑12箇条」がまとめられている。痛烈で、本書を頭の中で2度読むような思いにかられる。

日本経済は今、世界経済は今、日本企業は今、アベノミクスは今――どういう状況にあり、どの段階にあり、どう動いているか。そして何を踏まえ、どこへ向かうべきか。この広範囲の課題を、じつにわかり易く解読している。2014年秋に慶應丸の内シティキャンパスで行った5回の講義をまとめたもの。

まずは、「アベノミクスはステージⅡに入った」「世界には長期政権への期待感がある」「アベノミクスのチェックを怠るな」との基本認識がある。そして5回の講義のテーマは「アベノミクスの衝撃を見通す」「経済再生と財政再建を見通す」「変わる日本の産業構造を見通す」「TPPとグローバル経済を見通す」「日本経済を見通すための政策論戦」だ。世界経済は動いている。それを凝視し、生き残りをかけて戦略的に対応することが重要だが、それには経済・社会全般への基礎教養が不可欠だ。しかも、本書は現場がよく踏まえられており、「これから」を考えさせてくれる。