空腹になると「生命力遺伝子」が発動する。十分な栄養をとれば元気になるというのは、健康の秘訣ではない。逆に食べ過ぎは病気の始まり。飽食によって、飢餓の時しか発現しない「生命力遺伝子」が働かない。飢餓(危機)のときこそ人類のもつ生命力遺伝子がオンになり、パワフルに生き延びることができる。糖尿病は、あらゆる捕食器官が退化していく病気だ、という。

空腹になると「生命力遺伝子」が発動する。十分な栄養をとれば元気になるというのは、健康の秘訣ではない。逆に食べ過ぎは病気の始まり。飽食によって、飢餓の時しか発現しない「生命力遺伝子」が働かない。飢餓(危機)のときこそ人類のもつ生命力遺伝子がオンになり、パワフルに生き延びることができる。糖尿病は、あらゆる捕食器官が退化していく病気だ、という。

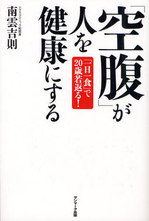

食生活を考えよ。一日一食でよい。"一物全体"の完全栄養による一日一食の食事と早寝早起きを実行せよ。つまり、「空腹」「完全栄養」「睡眠」が健康法で大事だ。一汁一菜、その睡眠は夜の10時から夜中の2時までのゴールデンタイムに。また、野菜は葉ごと皮ごと根っこごと、魚は皮ごと骨ごと、穀物は全粒で――ズバズバと南雲さんは言っている。話題の書。

「中国の大国化、米国の戦略転換」と副題にある。

「中国の大国化、米国の戦略転換」と副題にある。

「中国が超大国として米国を抜く時代が将来必ず来る」「米国は日本より中国を重要と判断して行動する」――その前提に立って、日本人(政治家)は、真剣に考えよと、孫崎さんは数々の文献、歴史のなかでの発言を丁寧に引いて主張する。

米国は今、東アジア政策で

(1)伝統的な日米関係を重視する

(2)米中二大国(G2)が世界を調整する

(3)米国は部分的撤退を図るが、その分同盟国に穴埋めさせるオフショア・バランシングに立つ

(4)関係国が国際的枠組みを作る

――この四つの選択肢を考察している。

米国といっても人によってその主張は様々であることは事実だが、孫崎さんが日米の学生たちに問いかけたところ、日本人は(1)、米国の学生はほとんど(3)だったという。

日本にとって東アジアには経済的な緊密度の加速とともに、「領土問題」というトゲもある。中国と東南アジア諸国との間にも歴史的にも、経済的にも心情的にも摩擦がある。また、米国のアジア戦略、中国の軍事戦略や国内事情、そして、ロシア、北朝鮮、東アジア諸国等の状況を分析、東アジアのパラダイム変化を日本は認識せよ、平和的手段を模索せよ、実質的な複合的相互依存関係の構築を促進せよと主張している。

孫崎さんの声を直接聞いているような強い主張性とともに、戦略性なき日本への慨嘆まで伝わってくる。

著者はスタンフォード大学ビジネススクール教授。

著者はスタンフォード大学ビジネススクール教授。

「権力なんてほしくない、上に行こうとあくせくするのはみっともない――と迷う人がいるが、権力や地位はあった方がよい。イギリスの中央官庁で働く公務員を対象とした研究では、ヒエラルキーの底辺にいる人は、頂点にいる人と比べ、死亡率が4倍も高い」「権力はリーダーシップの一部であり、何かを成し遂げるためには欠かせない」――。

「権力」を手にするためには7つの資質がいる。

「何としてもやりとげるという確固たる決意」

「周りにも伝染する死にものぐるいのエネルギー」

「目標達成に欠かせない業務への集中」

「学習や成長に不可欠な自己省察」

「自信」

「親身になれる(他人の考えや感情を正確に読みとれる)共感力」

「体内に活火山をもつ闘争心」

――を紹介する。

限りなく多くの人を具体的に調査・研究し、いかにも米社会らしく自由自在にその成果を述べている。