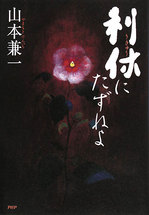

命の艶やかさを秘めた利休の茶の湯......。侘び茶といえど、侘び、寂び、枯(からび)だけでなく、凛とした品格が備わり、優美な艶が加わる。それが利休の美のようだ。侘びた枯のなかにある燃え立つ命の美しさを愛した利休は、「利を休め」とよく名付けてくれたと得心したとある。

命の艶やかさを秘めた利休の茶の湯......。侘び茶といえど、侘び、寂び、枯(からび)だけでなく、凛とした品格が備わり、優美な艶が加わる。それが利休の美のようだ。侘びた枯のなかにある燃え立つ命の美しさを愛した利休は、「利を休め」とよく名付けてくれたと得心したとある。女と黄金にしか興味のない下司で高慢な天下人・秀吉の貪りと賤しさを利休は軽蔑し、それ故に秀吉は、妥協しない美の権威者・利休に腹を切らせた。

しかしそれは、権力者と、宗教・哲学的人間との根源的対立まで行き着くといえるのではなかろうか。

妥協を厳然と拒絶した利休は腹を切る。腹を切って利休は生きる。この時代、茶の湯は戦乱激しきなか心をなだめ、人間の根源に静謐をもって迫り、そして人と人とを結ぶ場としてあった。今、思えばそれは茶の湯が流行・バブルの時代でもあり、動乱の世であればこそ、その対極に人は走ったともいえようか。