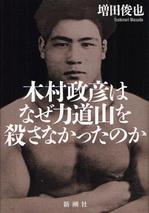

木村政彦と力道山の試合は私の記憶に明確にある。伝説の男・木村政彦とはどういう人物であったのか。

「木村の前に木村なく、木村の後に木村なし」「戦前・戦後、15年間も負けなし、不敗のまま引退した男」「柔道で化物のように強い選手4人をあげれば、木村政彦、ヘーシング、ルスカ、山下泰裕だが、最強は木村」「鬼の牛島がつくった芸術品・木村」「昭和29年12月22日、巌流島の決戦、木村政彦対力道山戦の真実とは」「プロ柔道の旗揚げ」「エリオ・グレイシーを粉砕」「プロレスの夜明けと木村の悲哀」――不器用で荒くれ、ムチャ丸出しの若者・木村の生々しい生涯が活写され、悲しくもなる。

本書は、木村政彦とその師・鬼の牛島辰熊が主役だが、そこに嘉納治五郎、力道山、大山倍達、岩釣兼生らが交差する。いや時代自体が渦のように木村に襲いかかる。

正直面白い。興味深いのは一つに「柔道とは何か」「講道館柔道とは何か」を抉り出していることだ。嘉納治五郎は、古流柔術が廃れゆくのを嘆き、実践的武術、真剣勝負を志向し、たんなるスポーツになってしまうことを憂えたという。しかし、戦後、GHQの下で講道館は「柔道は武道ではない。スポーツである」として生き抜く道を探った。「柔道は1本。最近はレスリングのようになってしまった」というのは違う。元来、武道として真剣勝負としての柔道は"殺し合い""寝技も打撃も"であり、たんなるスポーツではない。それゆえにプロ柔道が立ち上がったという。

もう一つ、興味深いのは牛島と木村の師弟間における違いを描いていることだ。「東條や三船は"政治"をにらみ、石原(莞爾)や牛島は"思想"を見ていた」と増田さんは語っている。日本人、サムライ牛島だ。そして戦後、自らの堕落を絶対に許さぬ牛島と、坂口安吾の「堕落論」「救われるために墜ちよ」という言葉以上に、飲み、喧嘩し、自然体のなかで決定的に"堕落"を生きた木村の戦後という生き様の差異。力道山戦も、その後の失意と放浪もその帰結だと語っている。本書は徹底した取材で描きあげた戦中、戦後の歴史書でもある。