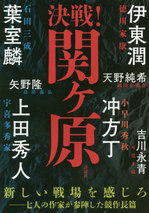

関ヶ原の決戦の時、各武将は何を考えていたか。7人の実力作家が各武将の心象風景を描いている。端的で面白い。

伊東潤が徳川家康を「人を致して」と題して描く。孫子の「人を致して人に致されず(人を思うように動かし、人の思惑通りには動かない)」の教えに比して、「思えば、他人に致されてばかりの生涯だったな」「もう、わしは致されぬぞ」という心象だ。吉川永青が主家を転々とし、福島正則下にある可児才蔵を「笹を噛ませよ」として描く。

天野純希が織田有楽斎を(「有楽斎の城」)。上田秀人が宇喜多秀家を(「無為秀家」)。矢野隆が島津義弘を(「丸に十文字」として"捨て奸=すてがまり=戦法")。そして冲方丁が小早川秀秋を「真紅の米」として、葉室麟が石田三成を「孤狼なり」として安国寺恵瓊の策とのからみをも描く。

運命の慶長5年9月15日。各武将の心には、いずれも霧がかかっている。そこには、秀吉の狂気じみた朝鮮出兵があり、豊臣家中の武将たちと吏僚の対立。戦乱が続くなかでの家康と毛利の生きざまが交錯している。それぞれの作家が武将になり代わっての参陣だ。