「古代駅路から高速道路へ」と副題にあるが、古代律令国家の駅路整備から、鎌倉幕府による「鎌倉街道」のネットワーク、織田信長の幅三間半の公道規格、江戸幕府の五街道整備など、道路は人間の歴史とともに歩み、造られてきた。

「道路を見れば日本の歴史がよく分かる」「国がしっかりしている時代は、道路網もまた強固である」「日本では昔から道はほとんどすべて公道であった。日本の道路総延長121万キロのうち、84パーセントの102万キロが市町村道である。市町村道100万キロは日本の誇りである」「日本は土地が少なく極限まで有効利用するから、そのために道路が必要なのである。日本は"道路王国"ではなく、"道路がなくては生きてゆけない国"であり、"道路を公のものとして大事にしてきた国"なのである」という。まさに今日に至るまでの「道路の日本史」を技術も含めてあますところなく詳述した著作だ。

鹿島謙吾は販売部数1000万部を誇る東西新聞社の社会部記者。途上国での臓器売買問題に狙いをつけ、西安に出張し、少数民族の死刑囚からの臓器摘出の実態を報道した。それは、臓器移植のための海外渡航を困難にし、一方では、12年ぶりに国会において臓器移植法改正議論が始まることとなった。そして取材を進めると、移植を生死をかけて待っている人とその家族、提供するドナーと家族の重い決断、生命倫理の深淵と、社会の公器としてのマスコミの影響の重大性。それに加えて臓器提供に関する情報隠蔽や政治献金の問題に突き当たる。謙吾の思考の堂々巡りは果てしなく続く。そして決断・・・・・・。その後もその影響と責任は重くのしかかる。政治と行政とマスコミを知る芦崎さんの心情と絶妙のバランスが、難題でありながらリズムを奏でる。

鹿島謙吾は販売部数1000万部を誇る東西新聞社の社会部記者。途上国での臓器売買問題に狙いをつけ、西安に出張し、少数民族の死刑囚からの臓器摘出の実態を報道した。それは、臓器移植のための海外渡航を困難にし、一方では、12年ぶりに国会において臓器移植法改正議論が始まることとなった。そして取材を進めると、移植を生死をかけて待っている人とその家族、提供するドナーと家族の重い決断、生命倫理の深淵と、社会の公器としてのマスコミの影響の重大性。それに加えて臓器提供に関する情報隠蔽や政治献金の問題に突き当たる。謙吾の思考の堂々巡りは果てしなく続く。そして決断・・・・・・。その後もその影響と責任は重くのしかかる。政治と行政とマスコミを知る芦崎さんの心情と絶妙のバランスが、難題でありながらリズムを奏でる。

秀吉と利休――何が亀裂をもたらし、何が切腹という結末をもたらしたのか。興味の尽きないテーマで、多くの人が、分析し、論述している。

「信長の棺」の加藤廣さんは「出会い」「蜜月」「亀裂」「対立」「終幕」を本書で著わしている。ドラマティックとか、ミステリアスではなく、淡々と描いているがゆえに逆に、大変面白かった。私は利休という名自体に興味を持ち続けているが、宗易から「利休」への改名の理由、背景、タイミングが描かれ、黄金の茶室のもつ意味も、秀吉の単なる低俗な悪趣味でないことが、解き明かされる。当時の「茶」会、茶道がいかなる時代背景の中で生まれ、使われ、確立されてきたか――単なる伝統文化だけでないのは確かだ。

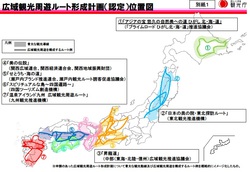

マスコミでも大きく取り上げられていますが、6月12日の閣議後の記者会見で、「広域観光周遊ルート」を全国7地域認定したことを発表しました。これは日本の地方の伝統文化や自然の魅力を海外にアピールし、さらに多くの外国人旅行者を呼び込むことが狙いです。

日本を訪れる外国人旅行者は驚異的な伸びを示しています。3年前は837万人だったものが、一昨年に史上初めて1000万人を突破。さらに昨年は1341万人となり、今年はそれを上回るペースで1500万人をはるかに超える勢いです。

私は外国人旅行者2000万人を達成するためには、観光地の「点」から「線」、「線」から「面」への展開が大事だと言ってきましたが、今回のルート認定はそれを具体化するもの。いわゆる「ゴールデンルート」(東京・富士山・京都・大阪)に集中している外国人の滞在先を、広く地方に展開できます。

7つの地域は、「アジアの宝 悠久の自然美への道 ひがし北・海・道」、「日本の奥の院・東北探訪ルート」、「昇竜道」(石川県から三重県までの9県)、「美の伝説」(京都など9府県)、「せとうち・海の道」、「スピリチュアルな島~四国遍路~」、「温泉アイランド九州 広域観光周遊ルート」。いずれも地域特有の資源を活かしたテーマ性、ストーリー性があり、国内観光としても魅力的なものとなりました。

会見で私は「訪日外国人旅行者2000万人達成のためには、全国津々浦々の地域に外国人が訪れてもらうことが重要。各地の魅力ある資源を磨き、連携して海外に積極的に発信していくことが大事だ。今回の認定で非常に大きな流れができる」と述べました。観光立国に向けた取り組みをさらに強化していきます。