「庶民の声を代弁する政党・政治家はいないのか」――。その叫びから生まれた。公明党は、今年11月17日、結党60年を迎えます。60周年にあたり、「大衆とともに」「中道政治」などについて、月刊「公明」(9月号)、公明新聞(9月4日、5日)で語っています。転載いたします。

~・~・~・~・~・~・~・~

<2024年9月4日「公明新聞 3面」掲載>

「大衆とともに」を胸に戦い抜いた公明党の60年=上

「権力の魔性とポピュリズム」に抗する

太田昭宏・党常任顧問が語る

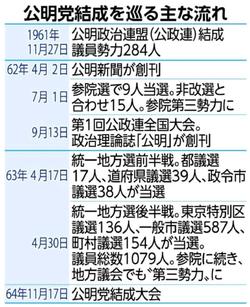

公明党が結成された1964年は生涯忘れ得ない節目の年だ。故郷の愛知県を離れ大学の工学部土木工学科に入学。直後の6月16日に日本で初めて「液状化」が確認された新潟地震が発生した。完成直後の昭和大橋崩落の衝撃が私の「耐震工学」を専攻する機縁となった。10月1日に東海道新幹線が開業、同10日に初の東京オリンピック開幕、そして11月17日に公明党の結成大会が盛大に行われた。社会のあの高揚感は今も鮮明に覚えている。

「庶民の声を代弁する政党・政治家はいないのか」。その叫びから生まれたのが公明党だ。高度経済成長に向かう当時、政治は権力闘争に明け暮れ、地方議会では宴会政治が横行。国政では大企業優先の自民党と、労働組合中心の社会党がイデオロギー対立に終始し、国民生活が置き去りにされていた。

その中での公明党の誕生は、まさに私たち庶民にとって夢の実現であり、政界浄化に挑む公明党は皆の希望であった。結党大会の会場には「日本の柱公明党」「大衆福祉の公明党」との垂れ幕が掲げられた。

■「民衆の幸福」「平和の実現」めざし現場を奔走

公明党結党から60年――。党創立者の池田大作・創価学会会長(当時)は、どのような思いで公明党を結成し、議員に何を期待していたのか。

公明党結党から60年――。党創立者の池田大作・創価学会会長(当時)は、どのような思いで公明党を結成し、議員に何を期待していたのか。

62年9月13日、「公明政治連盟(公政連)」第1回全国大会が開催された。その中で創立者が示された指針に、その全てが込められており、私はいわば、これが"立党宣言"であると捉えている。

すなわち「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆のために戦い、大衆の中に入りきって、大衆の中に死んでいっていただきたい」との言葉だ。

めざすは、「民衆の幸福」と「平和の実現」――。そのためには、民衆から遊離せず、民衆と苦楽を共にし、生活実感を持つ清廉な政治家が立つ以外ないとの指針である。

創立者はそこで政治家のあるべき姿として「団結第一」「大衆直結」「たゆまざる自己研さん(勉強)」の3点を示された。

第一に、「団結第一」と言われている。政治は政策実現への戦いであり、そのためには団結することが大切となる。党の結束なくして庶民を守り抜く戦いはできない。庶民を守り抜くという「志」を同じくして前に進むことが団結の要諦だと思う。

第二に「大衆直結」。生活も災害も、問題は現場で起きている。庶民の生活現場に身を置き、その息遣いを知ることだ。「大衆の中に入りきって」という指針を心新たに刻みたいと思う。

第三に「たゆまざる自己研さん(勉強)」だ。複雑な要素が絡み合う社会。加速するSNS時代、フェイクニュース(偽情報)も多い。それらを整理し、問題の所在、本質をできる限り見定める力量が欠かせない。フランスの哲学者アンリ・ベルクソンは「問題は正しく提起された時、それ自体が解決である」と言っている。至言である。円安も物価高も少子化対策も、外交・安全保障も、政治とカネの問題も、どう構造的に捉えるか、どう因数分解し、整理するかが大切だと思う。

■現場には空気があり、匂いがあり、優先順位分かる

とくに「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆の中に死んでいく」だ。とにかく政治家は現場だ。私は「現場には空気があり、匂いがあり、優先順位が分かる」と感じてきた。2011年の東日本大震災の後、宮城県気仙沼市の漁協に足を運んだ。多くの要望を受けるだろうと想像していたが、ただ一つ「気仙沼はカツオさえ水揚げできれば元気になる。エサと氷と船を動かす燃油がほしい」と。女川町では「くれぐれも東京で、机の上で復興計画を作らないでください。現場で一緒に考えてほしい」との切実な声に接した。現場に入って、肌で感じて、はじめて苦悩と解決への優先順位が分かるのだ。

とくに「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆の中に死んでいく」だ。とにかく政治家は現場だ。私は「現場には空気があり、匂いがあり、優先順位が分かる」と感じてきた。2011年の東日本大震災の後、宮城県気仙沼市の漁協に足を運んだ。多くの要望を受けるだろうと想像していたが、ただ一つ「気仙沼はカツオさえ水揚げできれば元気になる。エサと氷と船を動かす燃油がほしい」と。女川町では「くれぐれも東京で、机の上で復興計画を作らないでください。現場で一緒に考えてほしい」との切実な声に接した。現場に入って、肌で感じて、はじめて苦悩と解決への優先順位が分かるのだ。

災害でも公明党議員が真っ先に駆けつけてくれる。一度だけでなく、何度も足を運んで、ずっと手を打ち続けてくれるという声は多い。公明党の地方議員の戦いは速いし、継続的だ。昼夜を問わず、市区町村議員は数の少ない中でも働く。首長に会っても「よく勉強するし、よく動く。キメ細かな提案をいただいている」との賞讃の声に、うれしくなることが多い。そして、それが「ネットワーク政党」公明党として、さらに強化される。公明党はその意味で、日本唯一の「ネットワーク政党」であるとともに、「フットワーク政党」だと思っている。

日本の近代化は、どうしても「強い者」「大きい者」の力が増す時代をつくる。しかし今この瞬間も、「弱き者」「小さき者」が日本の現場を支えていることを忘れてはならない。国土交通行政を担当したが、災害のたびに出動してきたのは、地元の建設会社であり、そこで働く職人さんたちだった。また、小さく見える現場の、暮らしとその小さな営みの現場を通してしか、大きな変化のリアリティーを掴むことはできないということだと思う。

「森を見て木を見ない」という言葉があり、その逆の言葉もある。しかし、現場のリアリティーを掴もうとする私たちは、どこまでも木を見る。一本一本違いのある木を見ることが大切だということだ。私は「森に入り、木を見よ」ということを再度かみしめることが、大事なことだと思っている。

■「公明正大」「政治家の矜持」今こそ体現を

現在の政治を見ると、政治とカネの問題、世界を覆うポピュリズム(大衆迎合主義)の蔓延が気がかりだ。私は"政治家は権力の魔性とポピュリズムへの誘惑にどう抗するかが試される"と考える。「権力の魔性」――権力を手にし、名を上げると、人を安易に自由に動かせると錯覚する。ルールを逸脱しても自分だけは許されると調子に乗る。上から目線になり、贅沢にも気付かなくなる。党創立者が厳として戒めてきたことだ。

「清貧な政治」とは言わないが、だからこそ、「大衆とともに」を毎日の政治活動に、現場の地域活動に全力を挙げることが大事だと思う。「大衆とともに」「公明正大」「政治家の矜持」を今こそ体現することだ。

情報氾濫の中、ポピュリズムへの誘惑は増大する。先進諸国を覆うポピュリズムの背景には、移民・難民の問題と、格差拡大による社会の分断がある。中間層の厚みが消え、分断の亀裂が走り、社会の不安定化が増大している。それにデジタル・ポピュリズムが加わる。デジタルテクノロジーの進化はめざましく、私たちの生活に介入し、いつの間にか多くの個人情報が集積され、「世論は操作」され、「フェイクに誘導」される危険にさらされることになる。「ポピュリズムは、デモクラシーの後を影のようについてくる」(英国の政治学者マーガレット・カノヴァン)というが、「反エリート、反エスタブリッシュメント、既得権益への反発」が、無党派層の増大という形で現れている。

だからこそ、大事なことは、「真偽を明らかにする、問題を正しく提起する勉強」であり、とりわけ「大衆とともに」の庶民の生活現場に身を置くことだ。徹して「1次情報に触れる」こと、「伝達され数値化された情報に惑わされるな」と実感する。災害の被災者も千差万別、貧困も介護も千差万別、「森に入り、木を見ること」に徹することだと思う。一方、評論家の西部邁氏は「ポピュリズム(人民主義)とポピュラリズム(人気主義)を分けよ」と言ったが、大衆にポピュライズしていくのではなく、どこまでも「大衆とともに」の現場主義を貫くことがポピュリズムへの誘惑に抗することになることをかみしめたい。

~・~・~・~・~・~・~・~

<2024年9月5日「公明新聞 3面」掲載>

「大衆とともに」を胸に戦い抜いた公明党の60年=下

「中道」とは解を求め続ける知恵のダイナミズム

太田昭宏・党常任顧問が語る

公明党は「中道」の旗を掲げて進んできた。右と左の真ん中に中道があり、保守・中道・革新と位置付けがされたりするが、「相対立する両極端のどちらにも執着しない」「偏頗を排する」という意味では、中道といえるかもしれない。しかし公明党の掲げる中道は、より哲学性をもっている。本来の中道はそうした「足して二で割った真ん中」という中間主義や折衷主義ではない。

中道とは「道に中(あた)る」ことをいう。道とは人間・社会・自然を貫く法則・根源・本質であり、道義・規範というべきものである。柔道・剣道・茶道などに「道」が付されているが、精神性を持った奥義であるからだ。まさに中道とは「本質・根源に迫る」姿勢だ。それゆえ、あらゆる自然・社会の根源である「生命」「尊厳なる生命」を最も重視する。公明党が綱領に「〈生命・生活・生存〉を最大に尊重する人間主義」をうたっているゆえんである。

公明党は、「生命の尊厳」に立ち、「民衆の幸福」「平和の実現」を思想の根源に置く。「生命の尊厳」「民衆の幸福」「平和の実現」に帰し、それに基づいて行動する。

■現実を直視した臨機応変の自在の知恵

そして「中」は、例えば「中毒(毒に中る)」「的中(的に中る)」として使われる「中」だ。「中」について、哲学者の安岡正篤氏は「『中』というのは面白い語で、それはいろいろな矛盾を克服して無限に進捗していくという意味、論理学で言う弁証法的発展というものです」と言う。また、若き哲学研究者の永井玲衣氏は、その弁証法について「異なる意見を前にして、自暴自棄に自身の意見を捨て去ることではない。ただ単に違いを確かめて、自分の輪郭を浮かび上がらせるのでもない。異なる意見を引き受けて、さらに考えを刷新することだ。中間をとるのでもない。妥協でもない。対立を、高次に向けて引き上げていくことだ」と指摘する。

劇作家の山崎正和氏は「左右それぞれの『真ん中』というのは大切だけれど、それだけでは中道の定義としては不十分である。私の考える中道というのは、問題を提起するだけでよしとしない態度だ。『この問題が大変だ』ということを縷々主張したとしても、少なくともどこかに解決への道を示唆するのが中道だと私は考えている」と語っている。

つまり中道とは中間をとるものでもなく、妥協でもない。対立を高次に引き上げ、刷新する。解決の道を提示すること。"解を求め続ける知恵のダイナミズム"が中道ということだ。私は、政治は空中戦ではなく、現場の力であり、「徹底したリアリズム、現実を直視した臨機応変の自在の知恵だ」と言ってきた。公明党の中道政治は「生命の尊厳」「民衆の幸福」「平和の実現」に基づき解決の道を提示する知恵のダイナミズムということができる。

■自公連立政権の「安定」は日本の力

「政治は結果」「仕事をするのが政治家の役割」――。私が政治活動で常に言ってきたことである。公明党の60年の歴史は、「政策実現政党・公明党」の歴史である。教科書無償配布も児童手当も、地域での市民相談から始まった。そして数々の政策実現を果たしてきた。

公明党が連立政権に参加して、その政策実現力は飛躍的に上がった。議院内閣制の日本は、内閣が議会多数派の支持を基盤にして構成され、政府・与党が政治のかじ取り、政策実現に責任を持つ。公明党の意見、政策が連立政権の20年余、全てに取り上げられてきたのだ。

1999年10月、連立政権に参加した時に掲げた、「政治の安定と改革のリーダーシップ」をそのまま公明党は担ってきた。

2018年1月、年頭の施政方針演説で、安倍晋三首相(当時)は、その冒頭で最も長い時間を使って「全世代型社会保障の実現」をうたった。本会議場にいた私は「ここまで来た!」との感慨が込み上げてきた。「大衆福祉の公明党」の戦いによって今、政治の柱として「全世代型社会保障」を政府が第一に掲げる時代が来たと。本会議終了後、私は安倍首相にそのことを述べると、「御党のおかげです」という感謝の言葉が返ってきた。児童手当の充実をはじめとする子育て支援策は、今年もまた前進をしている。子育てや学生支援、認知症やがん対策、さらには就職氷河期支援にまで拡大。公明党の戦いによって社会保障は大きく前進した。

「教育」についても、私立高校の授業料無償化、大学生の奨学金支援など、政策実現が次々行われた。教育基本法改正でも「愛国心」の扱いを巡って自公は激しくぶつかった。実に3年間に及ぶ議論だった。4年ほど前、安倍首相が、「教育基本法改正の時(06年)、『偏狭なナショナリズムではなく、パトリオティズムが大事』って太田さん言ったよね」といきなり言い出したことがある。パトリオティズムとは郷土愛というべきものだ。自公の違いを議論してまとめた愛国心の条文は「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと」となった。統治機構としての国の概念ではないという意図から「我が国」とし、国と愛の間に「郷土」を挟んだパトリオティズムを表現したのだ。

自公連立政権というが、党が違う以上、その主張も違う面がある。自民党は伝統的に経済政策も安全保障も全体から見る「マクロの目線」を重視する。一方、公明党は「大衆とともに」との党是の下で、国民一人一人の生活に対する現場の目線を重視してきた。この目線の違い、政策的な距離があったからこそ、政権の幅が広がり、状況の変化に柔軟に対応する力となった。「連立政権は不安定」と世界的にいわれてきたが、日本の政治が安定してきたのは、自公両党に違いがあるからこそ激しい討議が行われ、信頼の中で解を見出してきたからだと思う。公明党の「政治の安定と改革のリーダーシップ」が実行されてきたのだ。

自公連立政権というが、党が違う以上、その主張も違う面がある。自民党は伝統的に経済政策も安全保障も全体から見る「マクロの目線」を重視する。一方、公明党は「大衆とともに」との党是の下で、国民一人一人の生活に対する現場の目線を重視してきた。この目線の違い、政策的な距離があったからこそ、政権の幅が広がり、状況の変化に柔軟に対応する力となった。「連立政権は不安定」と世界的にいわれてきたが、日本の政治が安定してきたのは、自公両党に違いがあるからこそ激しい討議が行われ、信頼の中で解を見出してきたからだと思う。公明党の「政治の安定と改革のリーダーシップ」が実行されてきたのだ。

■「平和の実現」への外交徹して貫く

「平和の実現」は公明党の強く主張するところだ。「平和外交」を公明党は貫き、世界各国の首脳との会談、そして国際会議においても公明党議員は行動し、発言をしてきた。山口那津男代表は、訪中、訪韓を幾度も行い、この7月にASEAN(東南アジア諸国連合)各国を訪問し、対話をしている。首脳間の対話が平和外交にとってなによりも重要だ。

03年、戦闘が休止状態となったイラクを訪問した。生々しい戦闘の惨状を見て、病院や難民キャンプを訪れた。そこで感じたのは「民生の安定こそ平和の礎」ということだ。帰国して、自公を代表して本会議で「民生の安定こそ平和の礎」であることを訴えた。日常の生活が平穏に行われることこそが、平和の礎になるという実感だった。

03年、戦闘が休止状態となったイラクを訪問した。生々しい戦闘の惨状を見て、病院や難民キャンプを訪れた。そこで感じたのは「民生の安定こそ平和の礎」ということだ。帰国して、自公を代表して本会議で「民生の安定こそ平和の礎」であることを訴えた。日常の生活が平穏に行われることこそが、平和の礎になるという実感だった。

日本でも過疎化が進み、離島の無人化も懸念されている。農業、漁業、工業、商業が日々営まれ、庶民が日常の生活を確保できることが、実は平和の礎となることを忘れてはならない。「戦争は貧困という構造的暴力問題に起因する」と言ったノルウェーの平和学者ヨハン・ガルトゥングの指摘の通りだ。

15年の平和安全法制の議論も自公で激しいものだった。その議論の結果、現行憲法の枠内にこだわった自衛の措置(武力行使)の新3要件を設けて、あくまでも「他国防衛」ではなく、専守防衛の下での「自国防衛」「自国民防衛」に徹する平和安全法制を整備した。現在のロシアのウクライナ侵略をはじめとする世界情勢の不安定化を見る時に、この平和安全法制が大きな成果となっていることは、多くの識者が認めているところだ。

また今年議論となった防衛装備完成品の第三国移転(輸出)に関する政府方針を巡っては、公明党が一貫して議論を主導。「意思決定のプロセス化」と「明確な歯止め」をかけ、国連憲章を順守する平和国家としての基本理念を堅持する決定をもたらしたことは周知のことである。

公明党は、「太陽の党」だ。太陽は立場を超えて全ての人に平等に降り注ぐ。日陰で奮闘している人ほど太陽の温かさは心に染み入るものだ。あらゆる人に勇気と希望を与え続ける公明党であり続けたい。私自身は現役を退いた身だが、「大衆の中に死んでいく」との指針のままに、報恩感謝の闘いを生涯貫きたいと思っている。

この機に改めて、公明党を支援し育ててくださった党員・支持者の皆さま、先輩議員、後輩議員の全てに心から感謝申し上げたい。

――――――――――――――――

おおた・あきひろ 1945年生まれ。京都大学工学部土木工学科卒。同大学院修士課程修了。93年衆院選に旧東京9区から立候補し初当選。2006~09年、党代表を務めた。12~15年、安倍政権で国土交通相。21年に国会議員を引退した。

ノンフィクション作家の佐々涼子さんが9月1日、亡くなりました。人間の生と死をテーマとした作品は、いずれも心に迫り、感動的で、多くの気づきをいただきました。「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」「紙つなげ!彼らが本の紙を造っている 再生・ 日本製紙石巻工場」「エンド・オブ・ライフ」、そして昨年暮れに出した「夜明けを待つ」では、自らが悪性脳腫瘍であることに触れており、心配しておりました。56歳という若さで、本当に残念です。心よりご冥福をお祈りいたします。

今年3月、「私の読書録」にこの「夜明けを待つ」を載せています。ここに改めて載せさせていただきます。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~

<2024年3月11日「私の読書力」掲載分より>

夜明けを待つ 佐々涼子著 集英社インターナショナル

ノンフィクション作家・佐々涼子さん初のエッセイ&ルポルタージュ作品集。この10年の作品から厳選したもの。心を揺さぶられ感動した。静かで丁寧に深く生と死を見つめる姿が心に沁みる。しかも、「あとがき」で佐々さんは今、悪性の脳腫瘍「グリオーマ」に罹り、「この病気の平均寿命は14か月といわれている」と言う。「グリオーマは『希少がん』と呼ばれているが、『希少』は、私には『希望』に見えてくる」「誰かが私を導き夜明けを照らしてくれるだろうか。・・・・・・そして遺された人たちには、その限りある幸せを思う存分、かみしめてほしいのだ」と言っている。

ノンフィクション作家・佐々涼子さん初のエッセイ&ルポルタージュ作品集。この10年の作品から厳選したもの。心を揺さぶられ感動した。静かで丁寧に深く生と死を見つめる姿が心に沁みる。しかも、「あとがき」で佐々さんは今、悪性の脳腫瘍「グリオーマ」に罹り、「この病気の平均寿命は14か月といわれている」と言う。「グリオーマは『希少がん』と呼ばれているが、『希少』は、私には『希望』に見えてくる」「誰かが私を導き夜明けを照らしてくれるだろうか。・・・・・・そして遺された人たちには、その限りある幸せを思う存分、かみしめてほしいのだ」と言っている。

さらに亡くなったお母さんは難病にかかり、「約10年間、母は24時間、父に介護され、下の世話をされ、入浴の介助をされて、人の手を借りながら生きてきた」と語り、「死」と、向き合いながら生きてきた。そして遺体や終末期医療等、多くの「死」を取材してきている。すべての取材に、描くエッセイに、生死の世界が現場から生々しく、しかも温かく、自身の実感を込めて開示される。開示悟入、明らかに観る諦観だ。「『長生きして幸せ』、『短いから不幸せ』、といった安易な考え方をやめて、寿命の長短を超えた『何か』であってほしい」「私たちは、その瞬間を生き、輝き、全力で愉しむのだ。そして満足をして帰っていく。・・・・・・だから、今日は私も次の約束をせず、こう言って別れることにしよう。『ああ、楽しかった』と」――そう言っているが、佐々さんの健康・長寿を心より祈るものである。

短いエッセイが続く。「『こんな私は嫌でしょう?』とお父さんに聞いたら、それでも生きていてほしいと言ったのよ(「死」が教えてくれること)」。「私は死に方を知らないが、きっと体は知っている。・・・・・・だから命のことは体にゆだね、まかせていればいいのではないだろうか(体はぜんぶ知っている)」。「(アルコール依存症の治療で)こちらが無理やり直そうとするとたいてい失敗しますね。医師が治すんじゃないんです。まず本人が今のままではだめだと自覚しないと。・・・・・・依存症患者もある種の断念をくぐって、受容に至るのかもしれない。つまり一度『死ぬ』のだ(諦念のあと)」。「父は母の分まで幸せになろうと決めているのだろう。幸福でいるためには時に強い意志が必要だ(幸福への意志)」。「日本が実習生を安い労働力だと思っているなら、私はベトナムからの実習生はあと数年で来なくなると思うの。日本はどうなっちゃうんだろうって思うわ(ハノイの女たち)」。「終末医療の取材では亡くなりゆく人が、私にだけ胸の内を明かすこともあった。今ならわかる気がする。近くにいる人に言えば、その人にも苦しみを背負わせてしまう。・・・・・・街にはそういう距離の人がいる。飲み屋の店主、タクシーの運転手、かかりつけの医師に看護師・・・・・・(いつもの美容師さん)」。日本経済新聞の連載が多いが、確かに、なるほどと思うばかりだ。

「片方の手ぶくろたち」「誰にもわからない」では、「どうか、目の前にいる人を大切にしてほしい」「いくら自分の外側を探しても答えは見つからない。自分の内側に戻って自分なりの生き方を見つけよう。今を生きなさい。自分の内側に戻りなさい」と言う。

「ルポルタージュ」では、外国人技能実習生を指導する日本語学校の現場をひたすら歩く。特に「ダブルリミテッド」の問題。日本語の言語体験が圧倒的に少ないまま小中学校を過ごし高校生になっている現実。抽象的概念の言葉は理解不能。親の言葉さえわからない子供はどうして生きていけるのか。「あんなにシャカリキに自分たちと向き合ってくれた日本人がいた、と思い出してもらえたら、私はそれだけで満足なんです」と奮闘している日本人女性をルポしている。また生と死、宗教的なるものを求め続ける世界の旅、バブル時代の若者がどうなったのかを巡る旅。サリン事件の若者たちに触れつつ、「閉じ込められたものは何でも腐る。空気も、水も、人の集団も」「やることがあるだろう、人の中へ帰れと」と語っている。

本当に心に沁み入る作品集。

- 1