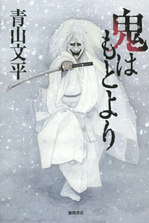

槍働きが生きていた慶長から150年が経った宝暦の、最大の敵は貧しさだ。その敵と戦いうるのは、死と寄り添う武家しかありえない。己の死に場処は御馬廻りではなく、藩札掛にあると信じた――。

カネも気力もなくなった東北の極貧の小藩の経済の立て直しに挑む家老・梶原清明と、それを助ける藩札万指南の奥脇抄一郎。鬼となることを覚悟する清明。

「己の軀を死の淵に投げ出すことで清明は鬼になる。だから常に、一人でいなければならない。(護衛に囲まれていては、清明は鬼になれないのだ)この男は執政に就いてからずっと、死と生の際を歩み続けている」「誰よりも鬼には向かぬ者が、誰よりも厳然と鬼をやっている」「自分の父に死を命じ、多くの藩士の禄を剥ぎ取り、そして国の礎である百姓の血を流させた」・・・・・・。

鬼となって極貧の国を救う――。覚悟、命懸けで初めて事は成ずる。命に迫る素晴らしい直木賞候補作。同じ直木賞候補作に万城目学氏の「悟浄出立」があるが、これも「悟浄出立」「父司馬遷」など読みごたえがある。