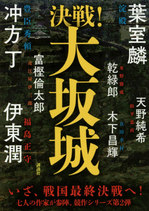

慶長20年5月、大坂夏の陣が終わって今年は400年。「決戦!関ヶ原」の続編として、7人の作家が戦国最終決戦を描く。1600年の関ヶ原の後、家康の豊臣の力を削ごうとするしたたかさ、執念が際立つが、70歳を超える家康の焦りが強引さを増す。それをしのごうとする淀・秀頼と有縁の武将。敵味方が、差し手争いのように乱れ、疑心暗鬼のなかで生き残りをかけたのが「決戦!大阪城」だ。

葉室麟の「鳳凰記」は、皇室をめぐっての徳川と豊臣の思惑(家康と淀)を導入として大坂の陣を描く。木下昌輝の「日ノ本一の兵」は真田信繁(幸村)、富樫倫太郎の「十万両を食う」は大阪商人・近江屋伊三郎、乾緑郎の「五霊戦鬼」は大和口方面の先峰・水野勝成、天野純希の「忠直の檻」は、家康から叱責・疎まれながらも徳川家という巨大な檻から一生出られない松平忠直の鬱屈した感情を描く。冲方丁の「黄金児」は、ずば抜けた聡明さと超越した視点、高みに達した秀頼の境地を、伊東潤の「男が立たぬ」は、福島正守と坂崎直盛の生きざまを描く。関ヶ原とは全く違って、運命、定め、生きざま――それが大阪の陣だろう。