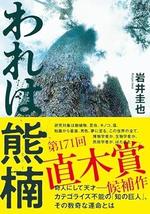

生涯、特定の研究機関に属さなかった在野の「知の巨人」「知の野人」である南方熊楠。1867年(慶応3年)、奇人にして天才の熊楠は和歌山に生まれる。博物学者、生物学者、民族学者と言われるが、その研究対象は有名な粘菌の研究だけでなく、動植物、昆虫、キノコ、藻、さらに星座、男色に至るまでの世界の全て。「我は、この世界を知り尽くしたい」「我にとって学問は呼吸同然じゃ。野山を駆け回り、書物に溺れることで脳内の世界を押し広げる」ことに突き進む。家業を継げと言う父に逆らい、東京、アメリカ、イギリスなど学問を続けるが、なかなか日の目を見ることがない。和歌山に戻って研究に没頭するが、世に認められない苦悩と困窮、家族との軋轢、最愛の息子との別離など苦難が押し寄せる。その巨大なエネルギーを持ってしても、立ちはだかる岸壁は硬い。本書は偉大な学者「知の巨人」たる南方熊楠ではなく、あまりにも人間的で悩み苦しみ、突然嵐のように迫りくる胸奥の叫びを描き切る力感こもる傑作。

生涯、特定の研究機関に属さなかった在野の「知の巨人」「知の野人」である南方熊楠。1867年(慶応3年)、奇人にして天才の熊楠は和歌山に生まれる。博物学者、生物学者、民族学者と言われるが、その研究対象は有名な粘菌の研究だけでなく、動植物、昆虫、キノコ、藻、さらに星座、男色に至るまでの世界の全て。「我は、この世界を知り尽くしたい」「我にとって学問は呼吸同然じゃ。野山を駆け回り、書物に溺れることで脳内の世界を押し広げる」ことに突き進む。家業を継げと言う父に逆らい、東京、アメリカ、イギリスなど学問を続けるが、なかなか日の目を見ることがない。和歌山に戻って研究に没頭するが、世に認められない苦悩と困窮、家族との軋轢、最愛の息子との別離など苦難が押し寄せる。その巨大なエネルギーを持ってしても、立ちはだかる岸壁は硬い。本書は偉大な学者「知の巨人」たる南方熊楠ではなく、あまりにも人間的で悩み苦しみ、突然嵐のように迫りくる胸奥の叫びを描き切る力感こもる傑作。

「この世を知り、尽くし、己を知る」――熊楠の熱情は狂気ともいうべき桁はずれ。それだけに、しっかり者の妻・松枝との衝突、ずっと仕送りをし熊楠を支え続けた弟・常楠との喧嘩別れ、追い討ちをかける長男・熊弥の精神の病い・・・・・・。「熊弥の絶叫は夕6時から9時まで続き、とうとう、喉が嗄れた。・・・・・・熊弥が、病にかかったのは、己のせいなのだと思い直す。自業自得。・・・・・・あんたのせいや。あんたのせいで、熊弥はおかしなったんじゃ! 熊弥を返しぃ! 熊弥を返しぃ!」「われ九歳の程より菌学に志さし 内外諸方を歴遊して息まず 今六拾三に及んで、この地に来り寒苦を忍び研究す これが何の役に立つ事か自らも知らず」・・・・・・。そうしたなか、「無位無冠の民間人が天皇に拝謁し、さらには学問講義をするなど前代未聞のこと」の昭和天皇への御進講が実現する。「生きることは死ぬこと、死ぬことは生きることです。人間が生きるためには、他の生命が死なんならん。我も、ここにおる皆々様も、何者かが死ぬことで生かされちゃある。それは決して忘れたらならんと思とります」・・・・・・。そして熊楠は、「両親に心配をかけ、延々と金を無心した。定まった職にもつかず、自由気ままに研究だけをして暮らしてきた。無法な生き方であることは、自らがよくわかっている。日陰にいる者にも天日を仰ぐ日が来る。――我のやってきたことは、間違っとらんかった」と思うのだ。そして、「喝采の真ん中で熊楠の足はすくんだ。栄光の光が強くなるほど、影は色濃くなる。光のさす方へ進む覚悟が、闇を直視する覚悟が、本当にあるのか――」「だが、どれだけ足が重くとも、前へ進む他に選択はなかった」と描いている。重い深淵だ。

最近描かれた棟方志功や牧野富太郎の人生と妻たちの物語を想起する。南方熊楠のスケールとエネルギーと、巻き込まれる家族・友人たちの姿が浮かび上がってくる。生きることの根源を探る力作。