「絵師の一念、憂き世を晴らす 仏画、絵巻、浮世絵、美に魅了された人々の営みを描いた歴史小説集」と帯にある。5つの小編は確かに絵師が物語の中心となっているが、逃れられない困難と宿命の中で、凛とし生き抜くしっかり者で賢い女性の勁さに圧倒される。

「絵師の一念、憂き世を晴らす 仏画、絵巻、浮世絵、美に魅了された人々の営みを描いた歴史小説集」と帯にある。5つの小編は確かに絵師が物語の中心となっているが、逃れられない困難と宿命の中で、凛とし生き抜くしっかり者で賢い女性の勁さに圧倒される。

「さくり姫」――。頼朝が、屋敷に仕える女房を寵愛し、子まで孕ませたこと(亀鶴丸)に北条政子は激怒する。頼朝の妹・有子(藤原能保の妻)は難しいことを迫られると、しゃっくりが出て「さくり姫」と言われるが、出家させられ上洛する亀鶴丸を守ろうとするのだが・・・・・・。実は政子は、殺すどころか、道中の警護も命じ守ろうとしていた。「政子さまはお子の無事を強く願っておられた。亀鶴丸の上洛・出家が決まると、これで少年の身は安泰だと喜び、道中の警護を命じた。嫉妬ではない。弱き者が憂き目を見る、この世の辛さを知っていればこそなのだ」「女子とは、どんな宿命に襲われたとて、逃げることも戦うことも許されず、ただ迫りくる困難に向かい合うことしかできぬものじゃ」「政子の激しい気性の底に潜む悲しさを知っていたであろうか」「あのさくりの姫君と政子さまは、ある意味では、似たもの同士でおられたのよ」・・・・・・。「政子さまは、せめてそんな辛い目に遭う女子が減るようにと思うておられるのに、頼朝さまは知らぬ顔。挙句、様々な女子と通じ、亀鶴さまというお子まで産ませてしまわれた」・・・・・・。北条政子の凄さが伝わってくる。

「紅牡丹」――。古くからの大和国国人・ 十市氏の娘・苗はわずか9歳で、松永弾正久秀の多聞山城に人質として入る。母お駒が是非にと持たせた庭にあった緋牡丹の株。しかし何年たっても葉は繁っても花が咲かない。「なぜ母は牡丹だけ持たせたのか」「なぜ花が咲かないのか」――そこには、母の深い思い、深謀遠慮があったことを知る。苗は東大寺大仏殿焼失のその日、城を脱出する。歴史の中にある人の思いと真実。子を思う母の心は深い。

「輝ける絵巻」――。徳川秀忠の娘・和子は、今は後水尾上皇の女御。豪商と思われた宗連が四辻季賢に持ち込んだ「源氏物語」の新絵巻制作。「まだ気づかぬのですか。新絵巻の願主は、このわたくし。諸芸の中枢たるこの禁裏にふさわしい新たな絵巻を作らんがため、出雲守に委細を任せたのですよ・・・・・・」「(白河院さまの絵巻)あれはわたくしが京に嫁ぐに際し、父上さまからいただいた絵巻です。父上さまによれば、大坂落城の折、蜂須賀家の者が火中より救い出した品とか」・・・・・・。「女房が、亭主の文句を言うんも、夫の身を案じればこそ」「女院は禁裏そのものの権威を高めると共に、夫が目指す学問による公儀の復権を新たな絵巻で助けんとしたのではないか」・・・・・・。包むように、因習に囚われた禁裏で夫を助けようとする和子。大きく広い女性の海のような心に包まれる。

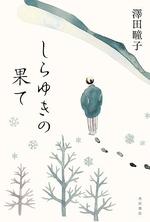

「しらゆきの果て」――老境に入った浮世絵師・宮川長春は、師匠の菱川師宣の息子が落ちぶれたのを知って助けようと動く。弟子の喜平治は長春を助けようと刃傷沙汰に及ぶ。「おめいは立派に仇を取ったんだな」「(遠島になるが)澄んだ陽差しは二人の影をにじませ、それが不思議にあの雪の夜、春賀の屋敷へと向かう道中に、吹き荒れていた雪を思い出させた」・・・・・・。「しらゆきの果て」だ。

「烏羽玉の眸」――。興福寺の末寺の内山永久寺。廃仏毀釈で、住職がお坊さんを辞めて神職になると言う。院主の独断専行。その日、肉食飲酒の禁をあえて破ろうと鹿を採って食べる。「きらりと闇に光るその双眸が、朽ちた寺を小さく照らす様が見えた気がした」・・・・・・。

5つの小編、いずれも中身が濃く、読み応えがある。