「夢化けの島」――。萩市の北西、約45キロ。日本海の小さな島・見島。山口県内の国立大学で助教をしている久保歩美の専門は、火成岩岩石学。見島で、竹藪をかき分けて萩焼に使う見島土を探している変な男に会う。三浦光平というこの男は元カメラマンだが、萩焼の名品・紅萩手の陶芸家の末裔で、萩焼の絶妙な色味を出す伝説の土を探していた。「じいちゃんが、『土にはの、土のなりたい形があるんじゃ。その声をよう聞きながら、さぐりさぐりのばすことや』と言っていた」・・・・・・。共に土を探すなか、陶芸家はろくろ挽きをしながら粘土の声を聞く。地質学者もまたハンマーを振るい、ルーペを覗いて岩石の声を聞く。それを漏らさず記録することで、研究という器の形ができていくと思うのだ。

「狼犬ダイアリー」――。「わたし、負け犬やねん」。30歳という節目に、まひろは都会から逃れ奈良の山奥に移住してきた。ある日、「ウォーン、ウォールルルン」という遠吠えを聞く。オオカミではないか。集落で騒動が起きる。絶滅したはずのニホンオオカミ。そこに現れたのは狼混だった。

「祈りの破片」――。長崎県の長与町役場に勤める小寺の元に、「放置された空き家の中で青白い光が見えた」「えすか(怖い)家や」という声が寄せられる。中に入ると、木箱の山がぎっしり詰まり、全てが岩石だった。表面が溶けて鈍く光る岩石。細かな気泡で覆われた瓦。焦げて変色したレンガ。首が曲がった瓶。長崎の原爆にあった長崎師範学校で博物の教師をしていた加賀谷昭一の収集物だった。「彼がここにあるすべてのものに込めた祈りだ」・・・・・・。

「星隕つ駅逓」――。北海道遠軽町。ドーンという轟音とともに、西の空に大きな火の玉が見えた。その正体は、大きな流星、火球で、隕石として落下した可能性が高い。隕石調査隊が乗り込んでくるが、駅逓の使命を受け継いでいる郵便局の夫婦が見つける。「隕石には発見地点の最寄りの郵便局の名前が付けられる」と聞きかじった妻がとった意外な行動・・・・・・。「星隕つ駅逓 野知内駅逓跡」の話。

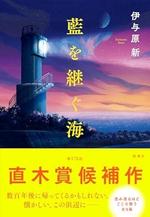

「藍を継ぐ海」――。徳島県の南東部に位置する太平洋に面した阿須町。ウミガメの卵を孵化させ、自分で育てようとする中学生の沙月。アカウミガメの子ガメは、すぐに外洋に出て、遥か太平洋の向こう側、カリフォルニア沖の食べ物の豊富な海域まで行く。海流に乗り、流れ藻の中に隠れ、流木にしがみつきながら、3~4年もかけて渡る長い旅。10年余り過ごした後、若ガメに成長すると、また太平洋を渡り、「母浜回帰」する。地磁気を利用するようだ。「どの浜に帰るかはカメさんたちが決めること。気に入った浜には帰るし、気にいらん浜には帰らん。保護したいとか、増やしたいとか言うても、人間はまだそこまでウミガメのことを知らんと思うんよ。人間の考えるとおりにはなかなかならん」「人間も同じや思うんよ。好きなところで、気に入った場所で、生きたらええの。生まれた土地に責任がある人なんて、どこにもおらんのよ」と、姫ケ裏海岸の「ウミガメ監視員」を任されている佐和は言う。