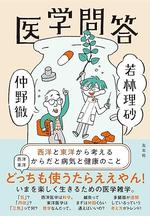

「西洋と東洋から考える からだと病気と健康のこと」が副題。西洋医学の専門家として生命科学者で元・大阪大学大学院教授の仲野徹先生と、東洋医学の専門家として臨床家・鍼灸師の若林理砂先生のニ人が、「不調と病気との付き合い方」について徹底問答。西洋医学と東洋医学は何が違うのか、共通項はあるのか、病気とは何か、治るとは何かについて忌憚なく話している珍しい本。

「西洋と東洋から考える からだと病気と健康のこと」が副題。西洋医学の専門家として生命科学者で元・大阪大学大学院教授の仲野徹先生と、東洋医学の専門家として臨床家・鍼灸師の若林理砂先生のニ人が、「不調と病気との付き合い方」について徹底問答。西洋医学と東洋医学は何が違うのか、共通項はあるのか、病気とは何か、治るとは何かについて忌憚なく話している珍しい本。

病気になると通常、私たちは病院に行き、西洋医学のお世話になる。私は若い頃から鍼灸、指圧に接し、漢方薬も常用している。しかし正面から「西洋と東洋」を専門家が率直に語ることは、大変面白く有益であった。

「科学としての西洋医学、哲学としての東洋医学」をまず語る。「東洋医学が生き残っている理由」「西洋医学もはじめは怪しかった」「漢方薬は発明者不明」――。「反ワクチン」や「プラセボ効果」もあるが、「一般の人にもある程度の医学リテラシーは絶対に必要」と言う。

東洋医学は、「人間の生命活動は気・血・津液(しんえき、水=すい)の3つの要素から成り立っている」「からだの捉え方の基本となっているのが陰陽五行論」と言う。そして経穴(けいしつ、ツボ)と経絡(気が通るルート)。「ツボの位置は人によって違う(若林)」「東洋医学と対照的に、西洋医学は細部へと向かっていたが、最近は『多臓器連関』がトレンドになっている(仲野)」と言う。

「風邪はウィルスに感染することによって起こされる上気道の炎症。南極には風邪のウィルスがいないので風邪はひかない」「風寒邪の場合はからだを温める薬を使うのが基本。葛根湯や麻黄湯」「風邪に効く薬もワクチンもない」「健康神話はけっこう危ない(全くどこも痛くなくて、毎日快活に過ごせることが完璧な健康みたいな神話)」・・・・・・。

「治療篇――効きゃあいい、治りゃあいい」――。「科学で解明できていない鍼の効果」。

「摩訶不思議な漢方薬の世界」――「麻黄湯はインフルエンザの初期にてきめんに効く」「即効性のある葛根湯や鼻水が止まる小青龍湯」。西洋の薬についても、「西洋でも薬は効きゃあよかった」「薬理学の知識爆発」等が述べられる。そして最後に、「未来篇――医学のこれからどうなる?」についてがん免疫療法やAI診断など広範に語られる。

「わからんな!」など連発の対談で、不思議にも気が楽になった。