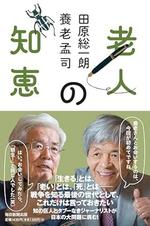

90歳になった田原さんと、87歳になった養老さんの対談。「生きる」とは、「老い」とは、「死ぬ」とは、「戦争を知る最後の世代として、これだけは伝えたい」「現代社会に漂う息苦しさのわけ」・・・・・・。

90歳になった田原さんと、87歳になった養老さんの対談。「生きる」とは、「老い」とは、「死ぬ」とは、「戦争を知る最後の世代として、これだけは伝えたい」「現代社会に漂う息苦しさのわけ」・・・・・・。

戦争の時は共に小学生。「敗戦で価値観が変わった。それから社会もほとんど信用しなくなった(養老)」「夏休みに戦争が終わり、2学期になって学校に行くと、先生たちの言うことが180度変わってしまった。学校の先生はじめ、偉い人の言うことは信用できないなと漠然と感じた。それからはラジオや新聞、先生の言うことも疑うようになった(田原)」・・・・・・。強烈な戦争観、社会観、人生観が形成されている。

「歴史を見ると、日本の政治って、天災で大きく変わっている。鎌倉幕府の成立や、江戸幕府の終わりの大地震。そして関東大震災(養老)」――日本の災害史観はその通りだと思う。

「アメリカはもう世界の犠牲になりたくない」「アメリカの農業は化石水を汲み上げ、長くは続かないんじゃないかな」「ブータンはグローバリズムに入れられ、幸福度が高いことで知られていたのに、今は失業率が上昇して『不幸度』が高まっている(養老)」という。食料自給率も、エネルギー自給率も低い日本は「やっぱり自力でやっていくしかない(養老)」「チャレンジする人間を育てられない、それが日本の大問題。負けるとわかっている戦争になぜ反対できなかったのか(田原)」・・・・・・。

ジェンダーギャップ――。「日本の場合、家の中、つまり内側では妻の力が非常に強い。それで外側の男性優位の社会とのバランスを保っている。それなのに外側だけを見て、日本はジェンダーギャップ指数が118位だ。女性の地位が低いとか言って嘆いている(養老)」「日本は、家の中はみんな『かかあ天下』ですよ(田原)」・・・・・・。

「1990年から2020年までの間に、全世界で虫の数が7割から9割も減っている。理由がわからない。これと人間社会の少子化は同じ原因だと思う。要するに、生き物が生きづらい世界作っちゃったんですよ(養老)」――誰も原因がわかっていないと言う。

「現代社会に漂う息苦しさのわけを探る――なぜ子供たちは、大声を出せなくなってしまったのか」――。「とにかく、若者の生きにくさを、なんとかしてあげたいね(田原)」「子供はもっと大声を出して、自由に遊んだらいい。『14歳の遺書 いじめ被害少女の手記』を読むと、周囲の描写がゼロ、鳥は鳴いてないし、花も咲いていない。対人関係の中だけで世界が完結している。子供にはやっぱり花鳥風月を持ってほしい(養老)」「本を読んで覚えたのは知識で、失敗から得たものは知恵になると思っている。だから、若いうちはいろいろな体験をして失敗をしてどんどん知恵を身に付けていってほしい(田原)・・・・・・。

「好きなことを見つけられたから、90歳になった今もこうして仕事を続けていられます(田原)」「虫の仲間たちからはもう仕事もやめて、虫だけ取ってればいいって言われます。仕事をしてお金を稼がないと虫のことができなくなる(養老)」「好きだから、仕事をしていて、たまたまそれがお金になっているだけ(田原)」「健康診断より大事なのは、体の声に耳を傾けること(養老)」・・・・・・。

あれこれ悩むより、好きなこと、楽しいことをやりましょうという深くて「楽しい対談」。