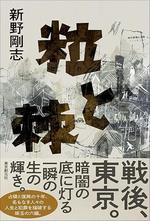

戦後の占領・復興期の東京。暴力や死と向き合う混沌とした時代をもがきながら生きる人々の姿を、6つの短編で切り取る力作。食糧難、浮浪児、パンパン、街を仕切る暴力団、落ちぶれる華族、満州からの引揚げ、捕虜、GHQ、戦犯、街頭紙芝居・・・・・・。昭和20年生まれの私としては見聞きしてきた実感の伴うものばかり。全てを失った東京、想像を絶する苦難のなか生き抜いてきた人々の生命力を改めて突き付けられた。

戦後の占領・復興期の東京。暴力や死と向き合う混沌とした時代をもがきながら生きる人々の姿を、6つの短編で切り取る力作。食糧難、浮浪児、パンパン、街を仕切る暴力団、落ちぶれる華族、満州からの引揚げ、捕虜、GHQ、戦犯、街頭紙芝居・・・・・・。昭和20年生まれの私としては見聞きしてきた実感の伴うものばかり。全てを失った東京、想像を絶する苦難のなか生き抜いてきた人々の生命力を改めて突き付けられた。

「幽霊とダイヤモンド」――上海から空輸されたダイヤモンドの行方をめぐって、追われる飛行士。盧溝橋事件直後の1937年7月末、居留民の多くを殺した通州虐殺事件の幽霊が消えず怯える男。「自分が生きることに葛藤はない。しかし、ただ生きているだけでは、つまらなかった」・・・・・・。極限状況で生きる男の中で弾けるマグマ。

「少年の街」――東京・上野の浮浪児。同じ境遇の浮浪児を集めて、地方の農家に送る少年。それが彼らにとっての幸福に違いないと信じていたが----。狩り込み、浮浪児狩り、そして浮浪児を利用して子供を地方に売る業を大掛かりに展開する大物が介入して----。

「手紙」――GHQのもとで手紙を検閲する元士族。某伯爵家の夫人が売春。女衒と娼婦----「落ちていく女を見て楽しむ。落ちていく金持ちは見世物であり、玩具である。終戦後、貧しき者の思考法をあちこちで学んだ」・・・・・・。

「軍人の娘」――許婚とともに、ソ連に連行された義兄の帰りを待ち続ける紙芝居の出版社で働く女性編集者。「女性の時代が来た」というが、父のいなくなったこの国で自由とは何かを悩む。

「幸運な男」――GHQが接収した洋館で働く叩き上げの料理人。地下に幽閉され、人体実験までされている中国人の捕虜を助けようとする。

「何度でも」――1959年のミッチーブームの時。用賀にある右翼の大物が所有する邸宅で女中となったかつて上野の浮浪児であった若き女性。その主人は元伯爵家の令嬢で、「GHQ高官を虜にした魔性の女」「夫が殺人事件で逮捕された女」と言われた女。その館にはもうひとり"呆れるほど美人"の女性がいた。実はその女、ある国の王の愛人に仕立て上げられようとしていた・・・・・・。

貧困と暴力と死と隣接する不条理充満の時代だが、生き抜くたくましき生命力の輝きがあった。