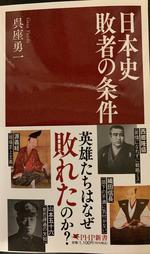

歴史に名を残す偉人名将であっても陥りがちな罠。なぜ英雄たちは敗れたのか、その「失敗の本質」を解明する。歴史は「勝者の歴史」となりがちだが、本書は通説や誤りを指摘、掘り下げ、その人物の本質を抉り出しているのが特徴。

歴史に名を残す偉人名将であっても陥りがちな罠。なぜ英雄たちは敗れたのか、その「失敗の本質」を解明する。歴史は「勝者の歴史」となりがちだが、本書は通説や誤りを指摘、掘り下げ、その人物の本質を抉り出しているのが特徴。

3つに分ける。まず「現場主義・プレーヤー型」。源義経、西郷隆盛、山本五十六の3人をあげる。「源義経」――。「頼朝と義経の決裂の決定打は『腰越状』とされるが、その逸話は後世の創作」「後白河と義経の結合は、頼朝の目には、後白河が独自の武力を持とうとしているように、そして義経が頼朝の統制から離脱しようとしているように映った。ここに両者の関係は修復不可能になった」「義経の錯誤は会社の肩書があるから仕事ができていたことに気づかなかった。あくまで『現場の人間』」・・・・・・。

「西郷隆盛」――。「征韓論」とは何であったのか論ずる。「無計画な西郷」「征韓論にせよ、西南戦争にせよ、西郷が無謀な行動に走ったのは、同志である鹿児島士族を見捨てられないという心情に支配されていたからである」と言う。

「山本五十六」――。「対米開戦に反対の立場でありながら、真珠湾攻撃計画に熱中していった」「連合艦隊司令長官の職についている以上、職掌外の業務である政治に介入することはできない。特に海軍には、軍人は政治に口を出さず、己の職分を全うすべきの伝統があった」「ミッドウェー海戦で敗北への転換点。兵力分散の愚」・・・・・・。連合艦隊は、本社・本部(軍令部)と現場(機動部隊)の間に挟まれた中途半端な組織だった。「大作戦を破綻させたコミュニケーションの欠如」を指摘する。

次に「サラリーマン社長型」として、明智光秀、石田三成、田沼意次の3人を上げる。重役や補佐役として、有能だった人物がトップに立つとうまくいかない。「明智光秀」――。「三日天下を招いた決断力不足」とする。黒幕説がいくつもあるが、足利義昭黒幕説、徳川家康共謀説などを否定する。要は「決断力不足」。

「石田三成」――。最大の敗因は「組織作りの軽視」」とする。「家康の虚をついた挙兵」であったが、「増田長盛・長束正家・前田玄以の大阪三奉行は家康からも重用されており、家康に反逆する動機を持っていなかった」・・・・・・。そして「岐阜城陥落と毛利輝元の思惑」「問鉄砲はなかった。小早川秀秋は即座に裏切った」と言う。西軍は「石田・毛利連合政権」で、意思決定に多くの時間を要する弱さを持っていた。三成はワンマン社長に仕えていた優秀な部下だったが、脆弱性を持つ西軍のリーダーたりえなかったのだ。

「田沼意次」――。最近のリフレ派による再評価は過剰だとする。型破りの人物ではなく、むしろ官僚的で腰が低く根回し上手。拝借金の停止、蝦夷地開発も印旛沼干拓も失敗。「官僚の枠を超えられなかった改革者の限界」と言う。

3つ目は「オーナー社長型」――。後鳥羽上皇と織田信長の2人をあげる。「後鳥羽上皇」――。承久の乱の画期的なこと、それに対して、北条義時の勝因は何かを解説する。「最大の敗因は、朝廷・上皇の権威を後鳥羽上皇が過信したこと」と言う。

「織田信長」――。「部下の謀叛を招いた『ブラック企業』の長」と言う。光秀の謀叛は信長の四国政策の転換が大きく影響したという見解が有力。部下の不満に気づかなかった信長。

現在にも通じる教訓。