昭和30年、新聞社の文化部記者・司馬遼太郎(32歳)が、本名・福田定一で書いた「名言随筆サラリーマン」という作品。"サラリーマン"がどんどん増えていった時代。中村武志の「目白三平」、源氏鶏太の「立春大吉」、映画でいえば森繁久彌等の「駅前シリーズ」、そしてクレイジー・キャッツの「サラリーマンは気楽な家業と来たもんだ」へと続いていく。野武士が消えて、全ての分野でサラリーマン化していった時、「サラリーマンとは一体何であろうか」と、"野武士記者"司馬遼太郎は"サラリーマン記者"を要請されてアタマを痛める。叛骨心がもたげてくるわけだ。「その苦しみのアブラ汗が本書である」という。

昭和30年、新聞社の文化部記者・司馬遼太郎(32歳)が、本名・福田定一で書いた「名言随筆サラリーマン」という作品。"サラリーマン"がどんどん増えていった時代。中村武志の「目白三平」、源氏鶏太の「立春大吉」、映画でいえば森繁久彌等の「駅前シリーズ」、そしてクレイジー・キャッツの「サラリーマンは気楽な家業と来たもんだ」へと続いていく。野武士が消えて、全ての分野でサラリーマン化していった時、「サラリーマンとは一体何であろうか」と、"野武士記者"司馬遼太郎は"サラリーマン記者"を要請されてアタマを痛める。叛骨心がもたげてくるわけだ。「その苦しみのアブラ汗が本書である」という。

勝負の世界でもある企業人も政治家も記者もいまは"サラリーマン"。古今東西の"名言""箴言"を引用しつつ、"サラリーマン"と"人生"と"人間の幸福"を考えるが、60年たって今読んでも新鮮。合理主義的な管理社会が形成される今だが、やはり人は、生活の安定は確保しつつもロマンティシズムや叛骨、勝負に魅かれるもののようだ。

第2部の「2人の老サラリーマン」「あるサラリーマン記者」は、司馬遼太郎の心が率直に出てとくに面白い。20年ぶりの新刊、32歳司馬遼太郎の人間洞察と筆致に感心する。

対応に追われているだけではなく、時間軸をもった政治が今、不可欠だ。第1の日本は「明治日本」、第2の日本は「戦後日本」、そして今、「三度目の日本」に向けて大胆な挑戦をしないと日本は沈む。

対応に追われているだけではなく、時間軸をもった政治が今、不可欠だ。第1の日本は「明治日本」、第2の日本は「戦後日本」、そして今、「三度目の日本」に向けて大胆な挑戦をしないと日本は沈む。

時は10年後の2026年の日本。主人公は若き徳永好伸総理、そして小久保平治経産省流通経済課長。日本は存亡の危機、ジリ貧の忍び寄る危機の真っ只中にあった。人口減少・高齢化、「欲ない、夢ない、やる気ない」の低欲社会、2020年東京五輪後のゼロ成長、経済縮小、国債残高は1482兆円の財政危機、未婚・少子化の"滅種の危機"・・・・・・。まさに微温的な"天国・日本"には大きな衝撃的改革が必要だった。

「衆議院の定数増」「二都二道八州の都道州制」「消費税と燃料税と酒・タバコ税は都道州税に」「第四次産業革命の先端になる」「真の改革には安全・安心・安定の倫理を変えよ」「官僚主導、東京一極集中、本社一極集中を変えよ」「低欲社会を脱する歓びを生む街・楽しい国へ」「二つ目の仕事の勧め」「新幹線・連珠都市」「供給過剰社会に対応した大学移出、病院移出、文化発する国へ」「セコハン・フリーマーケット・パーク」「全国紙・テレビ局の再編成」・・・・・・。予測小説というより危機からの提言だ。

大人は若者に対してつい、「やんちゃで無鉄砲な勢いやがむしゃらさ」を期待しがちだ。それも「上から目線」で。しかし、情報洪水のなかで生きてきた若者は「周囲を無視して突き進む力」よりも「見つめたうえで受け止めて進む力」を備え、「上から目線」の大人を「情報リテラシーが低い人」と見なす。年上だからすごいのではなく、年に関係なく「すごい人はすごい」「未熟な人は未熟」なのだ。どちらが優れているかではなく、対話によって補い合う「"Whyなき命令"ではなく"Whyの共有"」が「素直な」若者を生かす道だ。

大人は若者に対してつい、「やんちゃで無鉄砲な勢いやがむしゃらさ」を期待しがちだ。それも「上から目線」で。しかし、情報洪水のなかで生きてきた若者は「周囲を無視して突き進む力」よりも「見つめたうえで受け止めて進む力」を備え、「上から目線」の大人を「情報リテラシーが低い人」と見なす。年上だからすごいのではなく、年に関係なく「すごい人はすごい」「未熟な人は未熟」なのだ。どちらが優れているかではなく、対話によって補い合う「"Whyなき命令"ではなく"Whyの共有"」が「素直な」若者を生かす道だ。

今の若者の価値観は、3つの時代の波にさらされるなかで形成されてきた。不況生まれ"デフレ育ち"、不満はないけど不安。つまり「継続する不況と将来の不安→身の丈志向」だ。そして「人口減少と教育の変化(ゆとり教育)→競い合わない、競争よりも"協調"」、さらにコミュニケーション大洪水、SNSで切れなくなった人間関係、他人の目にさらされる概念の急増から「情報環境の変化→他人への気遣い、正解志向(まわりがどう思うかというまわりの"正解さがし")」を指摘する。まさに協調路線、WEの時代(まわりの私たちWEがどう思うかの価値基準)に若者は生きている。

そして「WEの時代」の自分らしさ、「『I』の有無で180度変わる若者」「すべてが相対的になりつつある世の中で、若者は本当は『I』が欲しいと感じ始めている」「Iへのゆるい肯定感の重要性」「Iへの働きかけが必須」という。マツコ・デラックスの「"私"はこう思うんだけど・・・・・・」を引き、主語を曖昧にしない(毒舌や気づかいとともに)ことに若者が信頼を寄せる。どのようにIをゆるく肯定できるか、若者の「I」に向き合うコミュニケーション術、フラットに向き合うことの価値が示される。

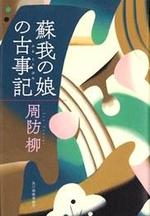

日本最古の歴史書である古事記(こじき、ふることぶみ)。和銅5年(712年)、稗田阿礼が誦習したものを太安万侶が編纂したといわれているが・・・・・・。そこに蘇我入鹿の娘・コダマがいたというのが本書の物語だ。

日本最古の歴史書である古事記(こじき、ふることぶみ)。和銅5年(712年)、稗田阿礼が誦習したものを太安万侶が編纂したといわれているが・・・・・・。そこに蘇我入鹿の娘・コダマがいたというのが本書の物語だ。

時は7世紀中期以降。一渡来人の恵尺の子として育てられた盲目の美しい娘・コダマとその兄ヤマドリの兄妹。コダマの出生の秘密は隠され続けるが、表に出ることを恐れつつ生きる。知った者によってそれは脅しに使われ、運命に翻弄される。

時代は中央集権国家建設への黎明期。王位をめぐって激しい親兄弟の殺戮の抗争が繰り広げられる。そこに百済、新羅、唐等の争いが加わる。当時、韓半島から渡来する者は多く、国中枢にも渡来人は重要な立場を占めていた。蘇我氏の専横を覆そうと中大兄皇子が蘇我入鹿を斬殺するクーデターを起こした乙巳の変(645年)、同胞意識のなか百済の再興をめざして唐・新羅連合軍と戦った白村江の戦い(663年)とその惨敗。天智天皇の死後、弟の大海人皇子が天智の子大友皇子を打ち破る壬申の乱(672年)、そして持統天皇へ・・・・・・。そのなかで、夫婦となったコダマとヤマドリはどう生きたか。激動の歴史のなかで貫いた愛と志、権力争覇に翻弄される人々。盲目でもあったコダマの心が見た日本の歴史と物語。変転常なき世のありさまと、哀しみ、いとおしさを語り継ぐ古事記(ふることぶみ)の背景と真実が心に浸み込んでくる。