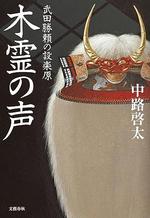

「武田勝頼の設楽原」が副題。信長が新式の鉄砲を使い、武田勝頼の騎馬隊を打ち破った、歴史を変えた長篠・設楽原の戦い。長篠城は、私の生まれた愛知県新城市にあり、小学校の遠足でも行き、鳥居強右衛門の活躍、狼煙を上げた鴈峯山も田代もまさに故郷だ。武田軍勢約一万ニ千、織田・徳川勢約三万八千、武田の騎馬軍団を食い止める馬防柵、そこでの「三段撃ち」、勝頼は鉄砲の有用性に気づいていなかったのか、織田・徳川勢を侮っていたのか、そして武田勝頼は愚将であったのか、長篠城から少し距離がある設楽原が戦場となったのは何故か――。まさに合戦のリアルと、暗愚と嗤われた勝頼の真の姿とその苦悩を描き出した素晴らしい力作。「大我と小我」「木霊(こだま)の声」は、「無常と常住」の哲学性に踏み込み、深さに誘う。

「武田勝頼の設楽原」が副題。信長が新式の鉄砲を使い、武田勝頼の騎馬隊を打ち破った、歴史を変えた長篠・設楽原の戦い。長篠城は、私の生まれた愛知県新城市にあり、小学校の遠足でも行き、鳥居強右衛門の活躍、狼煙を上げた鴈峯山も田代もまさに故郷だ。武田軍勢約一万ニ千、織田・徳川勢約三万八千、武田の騎馬軍団を食い止める馬防柵、そこでの「三段撃ち」、勝頼は鉄砲の有用性に気づいていなかったのか、織田・徳川勢を侮っていたのか、そして武田勝頼は愚将であったのか、長篠城から少し距離がある設楽原が戦場となったのは何故か――。まさに合戦のリアルと、暗愚と嗤われた勝頼の真の姿とその苦悩を描き出した素晴らしい力作。「大我と小我」「木霊(こだま)の声」は、「無常と常住」の哲学性に踏み込み、深さに誘う。

偉大な巨魁・武田信玄を父に持つ勝頼。四男、しかも傍流。家臣の中心は信玄時代の老将たち。保守と保身、「3年喪に伏せ」との遺言を死守するばかりで、勝頼は焦る。決して愚かではない。分別もある。時代を見る目もある。ますます強大になること必至の織田信長、それつく家康。北と西に難敵を抱え気を取られる信長、三河も盤石でない家康、そのある意味での乾坤一擲のワンチャンスが、長篠城の奪取だった。その構造と緊迫感が、本書から溢れ出てくる。実にクリア。

長篠城を奪取寸前まで追い込み、設楽原に出陣する勝頼、止めようとする老将たち、大軍を隠す信長、酒井忠次の南側の山地から長篠城を監視する鳶ヶ巣山の付城奇襲作戦、それを採用する信長のアクロバティックな芝居・・・・・・。

そして天正3年(1575)5月20日、凄まじい設楽原の馬防柵での激突となる。はやる勝頼を止めていた武将も腹が決まったらさすが武田の武将、死を覚悟した壮絶な突撃を展開する。家康が震え上がる事態も。「御屋方様、早くお退きください」「ここにて死ぬ」――なかでも勝頼を退かそうとする馬場美濃守信春の姿は、神々しい。

しかし、武田は終わったわけではなかった。設楽原敗北から7年ほどの天正10年3月、天目山に追い詰められ自害したが、「武田家が、越後の一部、信濃全域、西上野、武蔵北部を含めた最大領土を実現したのは滅亡直前の天正9年のことであった」――。しかし、信長も勝頼が死んでわずか3ヶ月後、本能寺で死ぬ。人の運命はわからない。

「大我と小我」――その「木霊(こだま)の声」を反芻しつつ人生を歩むものだ。勝頼は愚将であったか、なかなかの人物であったか、ではない。信長にあっても家康にあってもそうだ。それを超えて、それぞれの運命の中で「どう生きたか」をリアルに迫る傑作。