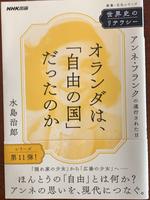

「アンネ・フランクの連行された日」が副題。「アンネの日記」は、1942年6月12日から1944年8月1日まで、ドイツ占領下のオランダの首都アムステルダムの隠れ家時代の記録が綴られている。その3日後の1944年8月4日、隠れ家に潜伏していた15歳の少女アンネ・フランクたち8名のユダヤ人が、ナチ親衛隊率いるドイツ当局に連行された。1930年代初め、ユダヤ人たちが相次いで目指した「自由の国」オランダに、まさに「自由」を求めて、ドイツから移り住んでいたのだったが・・・・・・。

「アンネ・フランクの連行された日」が副題。「アンネの日記」は、1942年6月12日から1944年8月1日まで、ドイツ占領下のオランダの首都アムステルダムの隠れ家時代の記録が綴られている。その3日後の1944年8月4日、隠れ家に潜伏していた15歳の少女アンネ・フランクたち8名のユダヤ人が、ナチ親衛隊率いるドイツ当局に連行された。1930年代初め、ユダヤ人たちが相次いで目指した「自由の国」オランダに、まさに「自由」を求めて、ドイツから移り住んでいたのだったが・・・・・・。

「アンネ・フランク一家は、なぜオランダで捕まったのか(事件の全容)」――。「広場の青春(アンネは一人じゃなかった) (広場の3人娘、アンネ、ハンネ、サンネ)」・・・・・・。オランダでは歴史的にユダヤ人が住民として受け入れられ、自主的に難民支援を開始していたが、1940年5月、ドイツ軍がオランダに侵攻、ユダヤ人の生活は一気に暗転した。

「ドイツ占領下のオランダで、ユダヤ人はいかに追い詰められたのか (事件の背景と結末)」――。華やかなオランダ劇場は接収され、収容所への移送拠点になってしまった。その向かい側に保育園があった。これがレジスタンスの有数の拠点となり、「闘う保育園」として子供たちを脱出(滞在した子供の1割の600人)させた。アンネは、ベルゲン・ベルゼン強制収容所の劣悪な待遇に苦しめられ弱っていったが、親友ハンネとのうれしい再会もあった。

「アンネつながった"ほんとうの"友だち(同時代へのインパクト)」――。オランダにアンネと同年の少女オードリー・ヘプバーンがおり、「魂の姉妹としての交歓」は衝撃的だ。1945年5月、父親のオットーが帰還、「アンネの日記」が刊行される。著者はここで「隠れ家での日記」を深掘りする。小川洋子とアンネの「閉じられた空間」「静かな孤独な空間のように見えて、この閉鎖空間の中にある人々は実に自由に、自分独自の方法で、語り、文章を綴り、他者と関わり、痕跡を残す。不自由に見える閉鎖空間が自由で創造的な空間に転化する」ことを語っている。「小川洋子さんの中に、どこかの時点で閉鎖空間を出て外の世界に出ること、そこで本当の自由に出会うことへの憧憬を感じる」と言っている。深いし納得する。

「自由な国オランダはなぜ、ホロコーストの犠牲者がユダヤ人住民の73%に達したのだろうか。他の国より格段に高い比率だ」――。それはオランダの行政機構や公営企業、民間団体が、占領当局の指示に忠実にし従い、「従順」に実行してしまった。そしてその背景には、オランダがユダヤ人を受け入れ、市民として平穏に暮らすことができる自由で寛容な国であったからでもある。

2020年1月、アウシュヴィッツ解放75周年でルッテ首相は謝罪演説。2023年7月オランダ国王は「奴隷制・奴隷貿易に対する国王の謝罪」が行われている。「アムステルダムの自由と寛容の背後には、大勢の他者の『不自由』があったのだ」と水島さんは言い、「この『他者の不自由の上に成り立つ自由』という問題は、難民が世界的に増加する現代の各国が向き合うべき重要な課題であり、日本も無縁ではない」と問題を提起している。

かなり人間の本質に関わる問題の根の深さを考える重い著作だ。