「2020年、大学入試と学習指導要領大改革のゆくえ」が副題。共通一次からセンター試験で40年。昨年末、「大学入学共通テスト(新テスト)」が立ち止まったが、本書発行は昨年4月。2人の対談に、大学入試センターの山本廣基理事長が最後に加わり、苦労と考え方を率直に語る。

「2020年、大学入試と学習指導要領大改革のゆくえ」が副題。共通一次からセンター試験で40年。昨年末、「大学入学共通テスト(新テスト)」が立ち止まったが、本書発行は昨年4月。2人の対談に、大学入試センターの山本廣基理事長が最後に加わり、苦労と考え方を率直に語る。

「日本が危機的状況から脱するために、偏差値競争から抜け出して、真に知識を得て、活用するような教育を定着させたい(佐藤優)」「小中高校の現場では受験競争が激化し、特に一部の私立中学高校では"受験予備校"化している。これからの日本の教育はどうあるべきか(池上彰)」「40年間の『共通テスト』というのは大事な公共財だと思う。今回の入試改革の議論にはテストの専門家の参加が十分ではなかったという印象がある(山本理事長)」と語る。

「日本の"病"を進行させた教育の歪み(AI時代に必要な能力とは何か。本来教育は、理不尽な格差を生まないような知恵を育むためにある)」「是か非か? 2020年教育改革(連合赤軍が生んだ共通一次。新テストの"プレテスト"は非常によくできている。英語の試験に"話す"能力はいらない)」「アクティブ・ラーニングと『エリート』教育(アクティブ・ラーニングとは主体的・対話的で深い学び)」「テロも教育が生んだ?(高学歴揃いだったオウム真理教幹部。宗教に対する無知の危険。宗教を教えるには宗教が絡んでいるいい小説を何冊か勧める)」「揺らぐ知の基盤・大学をどうする(いい大学に入ったとたんに何をしたらいいか見えなくなる。怠慢を超えた犯罪に近い知の軽視。私大は入試の『作問力』で勝負を始めた)」「大学入試センター理事長が明かす2020年度入試改革の真の狙い(高校・大学・受験産業――現場では3つのベクトルが動き、それぞれ別の角度で考えている。文理融合を本気で考えるべき。記述式の導入はこういう問題に対応できる力を鍛えようという高校生へのメッセージでもある。センター試験の作問には2年近くかかっている。批判の前に問題を見よ。改革に試行錯誤は避けられない)」・・・・・・。昨年の春頃に本格的・最終論議をすべきだったと思っている。

破竹の勢いで勝ち続けるナポレオン。1806年にはプロイセン軍に勝利し、ベルリン勅令(大陸封鎖令)を発布。ロシア軍にも勝利し、ロシア皇帝アレクサンドル一世と意気投合、ティルジット和平条約を締結する(1807年)。スペインの蜂起を押え、1809年にはオーストリア軍に勝利し、翌年にはオーストリア皇女マリー・ルイーズと結婚、念願の皇太子が誕生する。絶頂期を迎えるが、ロシア遠征(1812年)でクトゥーゾフの老練な焦土作戦にはまり、対フランス同盟軍に追いつめられていく。パリでのクーデタ未遂事件にも脅かされる。1813年のドイツ遠征も無理を重ねて勝利するが、プロイセン・ロシア・オーストリアが結束していく。そして1814年、退位に追い込まれ、エルバ島に流される。

破竹の勢いで勝ち続けるナポレオン。1806年にはプロイセン軍に勝利し、ベルリン勅令(大陸封鎖令)を発布。ロシア軍にも勝利し、ロシア皇帝アレクサンドル一世と意気投合、ティルジット和平条約を締結する(1807年)。スペインの蜂起を押え、1809年にはオーストリア軍に勝利し、翌年にはオーストリア皇女マリー・ルイーズと結婚、念願の皇太子が誕生する。絶頂期を迎えるが、ロシア遠征(1812年)でクトゥーゾフの老練な焦土作戦にはまり、対フランス同盟軍に追いつめられていく。パリでのクーデタ未遂事件にも脅かされる。1813年のドイツ遠征も無理を重ねて勝利するが、プロイセン・ロシア・オーストリアが結束していく。そして1814年、退位に追い込まれ、エルバ島に流される。

ナポレオンの焦りと怒りと絶望は想像を絶する所だが、その心象が吹き上がるように描かれている。とくに、オーストリアとの同盟を軸としてヨーロッパの平和を志向するタレイラン、先鋭的なジャコバン派として王党派を憎み、大陸封鎖令にも帝政にも異論をもちながら変幻自在に生きるフーシェ、フランス革命以来、戦乱に疲れ荒んだヨーロッパで一国のみが巨大となることではなく妥協のなかに平和を模索するオーストリアのメッテルニヒ等々、生存本能ともいえる激烈な闘争や裏切りが活写される。ナポレオンの卓越性が孤立性へと進んでいくのだ。

1815年2月、エルバ島を脱出、パリに入城、3月には復位を果たす。そして、6月のワーテルローの戦いで、イギリス・プロイセンらの同盟軍に敗北。セント・ヘレナ島に送られ、1821年にそこで死去する。「まだ私は終わりではない」「果たすべき、使命がある」と戦い続けたナポレオンは、動くことをやめず、一生を口述筆記させた。セント・ヘレナでナポレオンの秘書を務めたラス・カーズは1823年、綴った自身の日記を回想録として発表した。

「前進また前進」「電光石火」「人生は間断なき戦闘」――ナポレオンの「疲れ知らずの活力」「総身から発散される気迫」「秀でた才気」「溢れる勇気」「戦局を見る力」が本書から迸る。1769年8月15日、コルシカ島に誕生したナポレオン・ボナパルト、250周年に書かれた力作。

「前進また前進」「電光石火」「人生は間断なき戦闘」――ナポレオンの「疲れ知らずの活力」「総身から発散される気迫」「秀でた才気」「溢れる勇気」「戦局を見る力」が本書から迸る。1769年8月15日、コルシカ島に誕生したナポレオン・ボナパルト、250周年に書かれた力作。

コルシカ島の小貴族・ボナパルト家の次男として誕生。ブリエンヌ陸軍幼年学校、パリ陸軍士官学校に進むが"勉強の虫""数学が得意""憎いが認めざるをえない奴""負けん気の強い奴"として頭角を現わし、砲兵少尉に任官する。バスティーユ要塞陥落、人権宣言、ルイ16世処刑のさなか、ナポレオンはコルシカ義勇兵大隊の中佐として蜂起を鎮圧。パオリ派に追われて1793年、コルシカ島を脱出、イギリス・スペイン連合軍からトゥーロンを奪回する功績を上げ、弱冠24歳で砲兵少将に昇進する。ロベスピエールが失脚、ナポレオンは逮捕され窮地に陥るが、王党派によるヴァンデミエールの蜂起をナポレオンは鎮圧する(95年)。絶体絶命の窮地を乗り越えたのは、意志の力が呼び込んだ"運"なのか。奔放なジョセフィーヌへの愛には"緊張を解きほぐす""好運を呼ぶ"女性との思いがあったようだ。複雑な丸出しの精神構造だ。そしてイタリア遠征――。せっかちな猪突猛進は、無理にも周りを巻き込んでいく。そして軍事的天才、しかも自ら止暇断眠で最前線で指揮をとり、連戦連勝を果たしていく。

イギリス、オーストリアとは強烈な敵対。イタリア遠征で歴史的な勝利を収めたナポレオンは、エジプト遠征を敢行。なんとか勝利するが、ネルソン提督率いるイギリス艦隊に苦しめられ、加えて第二次対フランス大同盟成立で包囲網にあう。1799年11月、ナポレオンはブリュメール18日のクーデターで共和国執政に就任する。1800年、第二次イタリア遠征。ハンニバルのごときアルプス越えだ。内政はゴタゴタ。外務大臣タレイラン、警察大臣フーシェ、総裁のシェイエスやバラス等々やナポレオンの兄弟等々のなか、何が何でも短期で勝たねばならないイタリア遠征であることがよくわかる。民衆の歓呼の声のなかパリに帰るやナポレオン暗殺未遂事件にも遭遇する。王党派、ジャコバン派など社会は騒擾のなかにあった。1804年、ナポレオン法典を発布、帝政を宣言し、皇帝となる。

戦いは続く。ドイツ遠征を敢行し、ウルムの戦いでオーストリア軍に勝利、兄ジョセフをナポリ王に、弟ルイをオランダ王に即位させる。しかし、常に、対フランス大同盟が結成され、ナポレオンは"間断なき戦闘"の渦を起こし、その渦に巻き込まれていく。ナポレオン③は転落篇だ。

「人類が直面している脅威の実態」が副題。「結局、すべての文明はいずれ崩壊する。そのような事態が間近に迫っていることを示す指標をもっと示さなければならない」「崩壊の原因は、一つは社会そのものから生じる内因性の原因で、経済・政治・社会秩序の不安定化など。もう一つは、外部からの破壊的な出来事がからむ外因性の原因で、急激な気候変動・地震・津波・外国からの侵略など」「ジャレド・ダイアモンドは社会が崩壊した要因を①環境の悪化や資源の枯渇②気候変動③戦争④貿易相手を突然失う⑤環境問題に対する社会の悪い対応、をあげた。とくに5番目、社会秩序――制度の機能不全、イデオロギー上の盲信、格差のレベル、社会の無能力(とくにエリート層が先行して適切に対処できない)(社会のレジリエンス不足)」と指摘する。

「人類が直面している脅威の実態」が副題。「結局、すべての文明はいずれ崩壊する。そのような事態が間近に迫っていることを示す指標をもっと示さなければならない」「崩壊の原因は、一つは社会そのものから生じる内因性の原因で、経済・政治・社会秩序の不安定化など。もう一つは、外部からの破壊的な出来事がからむ外因性の原因で、急激な気候変動・地震・津波・外国からの侵略など」「ジャレド・ダイアモンドは社会が崩壊した要因を①環境の悪化や資源の枯渇②気候変動③戦争④貿易相手を突然失う⑤環境問題に対する社会の悪い対応、をあげた。とくに5番目、社会秩序――制度の機能不全、イデオロギー上の盲信、格差のレベル、社会の無能力(とくにエリート層が先行して適切に対処できない)(社会のレジリエンス不足)」と指摘する。

フランスの生物学者アルベール・ジャカールは、スイレンの方程式(毎日2倍ずつ大きくなるスイレンの葉が、湖全体を覆うまで48日かかる。では半分を覆うまで何日かかるか―47日)で、増え方がきわめて想定外で直観を欺くことを指摘している。影響が目に見えるようになったときは、すでに遅すぎるのだ。しかも気候、エネルギー資源、人口、金融・経済、政治、社会の危機は、相互依存関係にあり、複雑に連鎖して崩壊へと進む。さらに、金融システムも供給チェーンも電力や通信網もデリケートで脆弱性を増大し、この産業文明全体が非常に脆弱だ。しかし解決は難しい。それはすべてのシステムが巨大化した複雑系社会では、従来の投資、建設してきたもの、システム自体を改革できずブロックされる社会学でいう「ロック・イン現象」が働く。加えて、人はシステム的な脅威や長期的な脅威の危険を認知する能力が備わっておらず、崩壊を信じようとしない心理的側面がある。行動を変えようとしないのだ。こうした全体的視点から崩壊とそのメカニズム、解決の難しさを示す。

著者は、「トランジションと脱成長運動」へ向けて行動せよ、と呼びかける。時制を移行させ、地域レベルでレジリエンスのある小さなシステムの構築、化石燃料を大幅に減らした低エネルギー消費の脱成長経済、ローテクの重要性だ。「現在は、"祭りが終わった"あとの二日酔い状態だ。結局、現代(性)はポストモダンの精神的な衝撃で死ぬのではなく、エネルギー不足で死ぬのだろう。生産至上主義の錠剤ではなく、二日酔いの薬は、レジリエンスであり、質素、ローテクになるだろう」という。そして崩壊学の目的を「私たちの産業文明の崩壊とそれに続く文明を、理性と直観の二つの認識法と、認知の科学的研究を土台として研究する、学際的な作業である」と唱える。

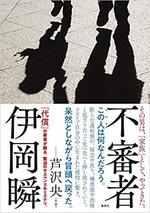

自宅で校閲の仕事をしながら会社員の夫・秀嗣と5歳の洗太、義母の治子と暮らしている折尾里佳子。そこへ突然、20年以上も行方知らずだった秀嗣の兄・優平が現われる。泊まらせることが嫌でたまらない里佳子だが、あまり自己主張しないタイプの秀嗣はなぜかこの「アニキ」を居候させてしまう。

自宅で校閲の仕事をしながら会社員の夫・秀嗣と5歳の洗太、義母の治子と暮らしている折尾里佳子。そこへ突然、20年以上も行方知らずだった秀嗣の兄・優平が現われる。泊まらせることが嫌でたまらない里佳子だが、あまり自己主張しないタイプの秀嗣はなぜかこの「アニキ」を居候させてしまう。

怪しすぎる"不審者"。違和感がしだいに増幅する。しかも、里佳子の周囲では、住宅街に猫の死体が投げ込まれたり、毛虫が布団にいたり、仕事で大切なゲラが消えたり、気持ちの悪い出来事が次々起きる。何のために優平は来たのか。イライラが不安となり恐怖となって、里佳子は追い込まれていく。

「お前が長く深淵を覗き込むとき、深淵もまたお前を覗き込む(ニーチェ)」――。里佳子の実家での秘密の闇が、恐るべき深淵に全てを引きずり込む。