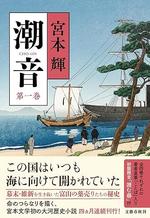

幕末維新の動乱を「富山の薬売り」たちはどのように見、どのように生き抜いてきたか――宮本輝さん初の大河歴史小説全四巻。司馬遼太郎の「坂の上の雲」を想起させる大作だが、本書は「名もなき民衆」から見た幕末維新だ。全国各地へ赴く行商人には、生々しい情報が直接もたらされた。特に薩摩担当の売薬行商人は激動の渦をかき分けるかのように戦わなければ、富山を担う仕事はできない。物語の第一巻は、明治維新の20年前から安政の大獄の直前まで。黒船来航など西欧列強が押し寄せ、安政の大地震があり、将軍後継をめぐる争い等、幕府は弱体化し、日本社会は混乱を極め揺れに揺れた。

幕末維新の動乱を「富山の薬売り」たちはどのように見、どのように生き抜いてきたか――宮本輝さん初の大河歴史小説全四巻。司馬遼太郎の「坂の上の雲」を想起させる大作だが、本書は「名もなき民衆」から見た幕末維新だ。全国各地へ赴く行商人には、生々しい情報が直接もたらされた。特に薩摩担当の売薬行商人は激動の渦をかき分けるかのように戦わなければ、富山を担う仕事はできない。物語の第一巻は、明治維新の20年前から安政の大獄の直前まで。黒船来航など西欧列強が押し寄せ、安政の大地震があり、将軍後継をめぐる争い等、幕府は弱体化し、日本社会は混乱を極め揺れに揺れた。

物語は、越中八尾に生まれ、薬種問屋高麗屋に入り薩摩担当の売薬行商人となった川上弥一の語りで貫かれている。時期は西南戦争後の明治、激動の時代を振り返りつつ実に丁寧に深く語られる。

「越中富山の反魂丹」「薬の代金を後で頂戴する『先用後利』の商法」「越中富山の薬売りの隆盛はひとえに人材育成。まず人ありき、次に薬ありき」の特徴を持つが、特に薩摩は重要であった。幕府の薩摩弱体化・弾圧と藩主の浪費癖によって積もり積もった藩の赤字は五百万両。そこで薩摩は越中富山の売薬業者と廻船問屋、琉球を抱き込み、清との密貿易網を築き上げようとした。清の欲しがる干し昆布などを富山の廻船問屋、北前船によって蝦夷地から大量に運び、琉球を経由して清に売り、大量の唐物と唐薬種を得て、その唐薬種を必須とする富山藩に渡す。薩摩は、この密貿易によって借財を返し、余剰金で英国からの大砲や新式の銃を購入し倒幕に向かう。倒幕・開国と薩摩と越中富山の薬売りとの関連が鮮やかに見えてくる。薩摩に向かう仲間組は「冥土の飛脚」と呼ばれる危険なものであったが、特に優秀な人材が選ばれたのはその重要性があったからだと語る。

描写は丁寧できめ細かく鋭い。「わたくしは日本という国の足元から地鳴りが聞こえ始めていると感じざるをえませんでした」――。幕府、日本の動揺が地鳴りがするごとく活写されるが、庶民の哲学が開示されるのが、本書をさらに奥行きの深いものにしている。

「求められておるのは、才ではない。大きな心だ」「『心の不思議』『心とはなにか』。それこそ、高麗屋に奉公に上がって理由もわからぬまま百五十六日も、廊下の隅に座り続けた後に、緒方喜重郎様から与えられた生涯の命題の解答を得る鍵であったからでございます」「水府の学は危ない。世の中を壊す思想だ。世の中を壊したいものたちにとってはお誂え向きの思想だ。・・・・・・水戸の学問には『心』が完全に欠落している。道徳を重視しながらも『心』を説かない。心の不思議を考えようともしない。俺が水府の学にまやかしを感じるのはそこだ」・・・・・・。

「思えば、越中八尾の紙問屋の倅が十六歳で突然高麗屋に奉公に上がったころから、わたくしどもの国は、大きな変化を強いられてきました。・・・・・・その変化のなかにあって、いささかも変わらない売薬行商人たちの寡黙で一途で誠実な商いも我が目で見てきたのです。一途で誠実なものだけが勝つ。策ではない。そのとき、そのときで知恵の限りを尽くす。そして忍耐、忍耐、忍耐だ。耐えるためには勇気が要る。勇気がなければ努力を持続し続けることはできない。それを、わたくしは行商ではなく、ただ薩摩と富山を合計で七十日かけて往復するという、無駄と思える一種の苦行を数年間続けることで学んだのでございます」・・・・・・。

富山では売薬人が薬種業者から仕入れた薬材料を使って自分の家で薬を作っていたと言う。そしてニ千人以上が売薬業に従事し、全国に散り、現場の情報を握っていたと言う。