「日本が生み出すスゴい発想」が副題。ロボット研究や開発の周辺で面白い研究、世界が広がっている。人の代わりに製造業やサービス業で労働に従事するのではない「役に立たないロボット」。しかし、この「役に立たないロボット」は、人の内面的な心理状態や思考、思想などに変化をもたらし、その価値の可能性は「一気に広がるように感じられる」と言う。「彼らには、愛玩や癒しを超えて、人に影響をもたらし、社会すら変えてしまうほどの力が隠されている」と、関係者たちの取材を紹介しつつその実感を語る。

「日本が生み出すスゴい発想」が副題。ロボット研究や開発の周辺で面白い研究、世界が広がっている。人の代わりに製造業やサービス業で労働に従事するのではない「役に立たないロボット」。しかし、この「役に立たないロボット」は、人の内面的な心理状態や思考、思想などに変化をもたらし、その価値の可能性は「一気に広がるように感じられる」と言う。「彼らには、愛玩や癒しを超えて、人に影響をもたらし、社会すら変えてしまうほどの力が隠されている」と、関係者たちの取材を紹介しつつその実感を語る。

テクノロジーは製造などを通じ物質的な発展をもたらしたが、そこで起きる軋みや疎外感を脱する逆方向からの「役に立たないロボット」の挑戦だ。これからの未来を考える上でも大変興味深い。

「『弱いロボット』はウェルビーイングを引き出す」――。弱いロボットを作る豊橋技術科学大学の岡田智男教授。圧迫を感じるほどに正確に仕事をするロボットではなく、「あえてヨタヨタ、キョロキョロ」――周りのウェルビーイングを引き出すロボット。「桃太郎」の話を途中で忘れる「トーキング・ボーンズ」や「ゴミ箱ロボット」。「弱みの開示」「期待値を下げる」は弱音を吐きづらい現代社会には大事なことだ。

「『LOVOT』(らぼっと)、人を幸せにするテクノロジーのあり方」――。「効率」ではなく「ゆるい」キャラ。「人の代わりに仕事をする」ではなく、「人に働きかけて人の状態を良くする」。「癒す」「愛される」ロボットだけでなく、「人の成長にコミットする『ライフコーチ』のロボット」だが、実に面白い。目指しているのは「中長期的な人の変容」。どんなものか「らぼっと」に触れたくなった。

「『ヘボコン』、笑いの奥に潜むもの」――。へボコンとは技術力の低い人のためのロボット相撲大会。娯楽サイト「デイリーポータルZ」。人間はホモルーデンスだ。ヘボを楽しむ、ボケやハチャメチャ芸人もいる。「面白い」というのは価値だ。

「『AI BO』供養に見る『壊れる』価値」――。宮部みゆきの「さよならの儀式」を思い出すが、ロボット犬「AI BO」供養が現実に行われている。日本人の意識と非軍事のロボット製造の両面から日本のロボットの汎用性の意義が語られる。「直す」より「治癒」の気持ちになっているようだ。

「人や社会を拡張するロボットたち」――。人間拡張と社会拡張。「役に立たないロボット」は、人も社会も変えていく可能性を持つ。「仕事をしないロボットたちは、生産性や効率、便利さを求める社会のベクトルに異なる視座を突きつける。面白いロボット研究が進んでいる。

「華岡青洲の妻」「恍惚の人」「複合汚染」などの有吉佐和子の小説「青い壺」が、急に2025年上半期文庫ランキングの第一位だという。なぜ今・・・・・・。

「華岡青洲の妻」「恍惚の人」「複合汚染」などの有吉佐和子の小説「青い壺」が、急に2025年上半期文庫ランキングの第一位だという。なぜ今・・・・・・。

無名の陶芸家・牧田省造が焼き上げた美しい青磁の「青い壺」をめぐる13の連作短編集。青磁を焼いて30年、これほど美しい色が出せたのは初めてだと感じ入っていたところ、道具屋が来て古色をつけてくれと言われ憤慨する省造。心中を察した妻はその「青い壺」をデパートの美術商の元へ売り渡す。そこからこの「青い壺」は次々と実に多様な人の手に渡る流転の旅に出ることになる。定年退職して家でぼんやりする夫を持て余す妻は、世話になった副社長へのお礼として、この「青い壺」を買い、夫に持たせる(第二話)。会社に持参した男がかつてのデスクに居座る光景は怖ろしくなる。「青い壺」に美しく花を生けよ苦心する副社長の妻。見合いをさせようとして、今時の若者の考えに呆然としたり、急に帰ってきた娘から婚家の醜い遺産争いの愚痴を聞く(第3話、第4話)。両眼が不自由になった途端に、ひどい仕打ちにあっていた母を兄の元から引き離し東京に呼んだ娘。白内障の手術を終え見えるようになった母は美しい「青磁の壺」を見る(第5話)。迷惑がられる老人の姿が残酷なほど痛々しい。

「青い壺」は、お礼や治療費の代償に贈られたり、放置されたり、盗まれたりしながら旅をする。生き残るのは「美しい」という価値があるゆえ。戦前の上流社会を懐かしむ老婆、女学校の卒業から50年ぶりの同級会のやりとり、45年ぶりにスペインに帰郷する修道女(プレゼントされた「青い壺」は、海を渡る)、そしてスペイン旅行中に急性肺炎になったという入院患者の男は高名な美術評論家。スペインで見つけたこの「青い壺」は、12世紀初頭の南宋の竜泉窯の名品だと、なんと省造自身に言い張るのだった。

ぐるりと回るダイナミックな構成。各話一つ一つが、執筆された50年前の世相を実にクリアカットに描き上げている。ユーモア、皮肉も鮮やか。退職後の男の悲哀、戦争を体験した世代の感覚と、戦後世代との意識のズレ、嫁と姑との確執、サラリーマンと専業主婦、便利な電化製品、おばあちゃんが京都に行くとなると東京駅へ見送りに行く・・・・・・。まさに昭和の時代の陰影が立体的に浮き彫りにされる。21世紀の直面する日本の課題の原風景がそこにあるが、まだ素朴なゆったりさがあった。3丁目の夕日から20年後、現在から50年前。SNS、デジタル、タイパ・コスパの今、若者は、この作品をどのように「面白い」と感ずるのだろうか。

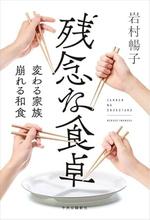

「変わる家族 崩れる和食」が副題。「令和の米騒動」が騒がれ、備蓄米が焦点となっているが、大事な事は背後にある社会自体の構造変化を見ることだ。農業生産自体が高齢化等の構造変化にさらされ、一方で消費の現場では・・・・・・。岩村暢子さんは、「普通の家庭の『和食』は崩れ」「白いご飯は味がないので苦手」「食べ物をあまり噛まないで食べる、『柔らかなもの』を嗜好する人々が増加」「米の朝食は4人に1人。白いご飯を出すと面倒。味噌汁はあってもなくてもいい」「『一汁三菜』って知らない」となっていると本書での徹底調査によって指摘する。確かにその通り。前著の「ぼっちな食卓」で剔抉しているように、「家族バラバラで食事」「朝昼晩3食のリズムのない家族」「親自身に自由とお金と無干渉の考え方」に変わり、家族が崩れ、その食卓も和食が崩れている。

「変わる家族 崩れる和食」が副題。「令和の米騒動」が騒がれ、備蓄米が焦点となっているが、大事な事は背後にある社会自体の構造変化を見ることだ。農業生産自体が高齢化等の構造変化にさらされ、一方で消費の現場では・・・・・・。岩村暢子さんは、「普通の家庭の『和食』は崩れ」「白いご飯は味がないので苦手」「食べ物をあまり噛まないで食べる、『柔らかなもの』を嗜好する人々が増加」「米の朝食は4人に1人。白いご飯を出すと面倒。味噌汁はあってもなくてもいい」「『一汁三菜』って知らない」となっていると本書での徹底調査によって指摘する。確かにその通り。前著の「ぼっちな食卓」で剔抉しているように、「家族バラバラで食事」「朝昼晩3食のリズムのない家族」「親自身に自由とお金と無干渉の考え方」に変わり、家族が崩れ、その食卓も和食が崩れている。

その調査は凄まじいものだ。「食卓」を定点観測。1998年より原則年1回で現在も継続中。総計413人の主婦へのアンケート、8,673食の食卓日記、15,611枚の食卓写真の収集、主婦への詳細面接データはのべ700時間を超える。現代の「食の乱れ批判」というアプリオリな批判目的ではなく、あくまで今日までの社会の変化、人間の変化を時間軸を持って恣意を排して見る。家族、食卓の変化を時系列を正確に測ってみるという全く類例のない調査、そして分析だ。

「一汁三菜」型食事の減少、しかも「焼きそばとおにぎり」「スパゲティーとサンドイッチと肉まん」のように「主食重ね」が増えている。「消える『さしすせそ』と和風調味料」「給食で初めて煮物を食べる子どもたち(家庭で煮物は減っている)」「魚料理も週一回」・・・・・・。さらに、「箸が消えていく(フォークで刺したりスプーンで口に入れたり)」「マグカップの味噌汁・洋皿のご飯」「食器が売れなくなり、お子様ランチに使うような仕切り皿を大人も」「食卓はフリーデスク」「家庭の鍋料理は減った。家族が揃って食卓につき、みんなで同じ料理を食べる機会は減った」・・・・・・。

そして「『好き』を立てれば『和食』は立たず。家族の好物に和食なし」「噛まない。流し込み食べが増え、和食が衰退」「子供にラーメンやパスタ、パンなど、ご飯や味噌汁ではない簡単な食事を与えることが多くなっている」・・・・・・。

「和食遺産は相続放棄?」――。「母親からの伝承料理は大変そうで、私は無理」「結婚前、お米を研いだこともなかった」「ニ世帯同居の交わらない台所と食卓」・・・・・・。

本書に載せられた膨大な写真の生々しさ。日本社会の変化、日本人の変化は著しく、まさに「残念な食卓」「変わる家族、崩れる和食」そのもの。土砂ではないが、深層崩壊の危機にある。食卓が、家族が、人間が、日本社会が・・・・・・。

「日本経済を蝕む『デフレ後遺症』」が副題。「物価も賃金も金利も上がらないものだ」という3つのノルムに喘いできた日本。やっと物価が上がり、賃金も上がる日本になり、デフレから脱却したが、物価を上回る賃金とならず、実質賃金が低下している。「指数上でデフレは脱却できていても、人々のデフレマインドは根付いたままであり、個人消費は非常に弱いままだ」「ウクライナ戦争をきっかけとした世界的なインフレや円安が原因となる輸入品の上昇というコストプッシュ型のインフレが起きている」――この「新型インフレ」をどうするか。「新型インフレ」を需要サイドに起因するディマンドプルに転換するには、「実質可処分所得を持続的に増加させる一方で、国内の供給力を高めることが必要だろう」と分析・提言をする。

「日本経済を蝕む『デフレ後遺症』」が副題。「物価も賃金も金利も上がらないものだ」という3つのノルムに喘いできた日本。やっと物価が上がり、賃金も上がる日本になり、デフレから脱却したが、物価を上回る賃金とならず、実質賃金が低下している。「指数上でデフレは脱却できていても、人々のデフレマインドは根付いたままであり、個人消費は非常に弱いままだ」「ウクライナ戦争をきっかけとした世界的なインフレや円安が原因となる輸入品の上昇というコストプッシュ型のインフレが起きている」――この「新型インフレ」をどうするか。「新型インフレ」を需要サイドに起因するディマンドプルに転換するには、「実質可処分所得を持続的に増加させる一方で、国内の供給力を高めることが必要だろう」と分析・提言をする。

「経済のエンジン・個人消費が停滞中」「企業業績は絶好調のカラクリ」「大企業の労働分配率は、過去最低に(多くの企業は、存続と成長のために投資を優先している)」「賃上げの恩恵が乏しい就職氷河期世代は苦しい」「原材料費やエネルギー価格など、供給コストの上昇が原因で起こるコストプッシュ型のインフレとなっている」・・・・・・。

「デフレのトラウマーー日本を蝕む『不況体験』」――。デフレマインドで「貯蓄志向の強化」「安定志向」。氷河期世代の救済策は極めて重要。

「新型インフレの正体」――。物価も上がる。株価も上がる。名目賃金も上がる。しかし、「実質賃金が上がらない。したがって消費は増えず、人々はお金を貯め込み、日本経済全体の停滞が続く」と言う。新型インフレの今、大事なことは「積極財政(世界的には積極財政の潮流)」であり、「日銀の金利引き上げは拙速」と指摘する。リーマン・ショックをアメリカが乗り越えたのは「金融システムの安定性確保」と「政府の役割遂行(積極財政)」と言い、「デフレ脱却にアベノミクスは貢献した」と評価しつつも、ニ度の消費税引き上げを悔やむ。実は安倍総理自身がそうだった。「アベノミクス後――日銀動向、金利政策、家計資産の実態」で分析している。

「経済政策は『健全な経済成長』を目的として行われるが、日本は需要が拡大しにくい。日本のお金は家計や企業の蓄えとなってストップしてしまうのだ」と、デフレマインドのままで、経済が止まっていることの打開策を示す。金融政策や財政政策を積極的に活用する「高圧経済」。インフラ投資や人材投資などの財政政策、エネルギー対策も重要だ。過重労働を抑える「働き方改革」は必要であっただろうが、今再び「労働時間に流動性を」との改革を起動させなければならないと言う。そして「処方箋は『支出支援』『消費支援』」と具体的に示し、「効果的な経済対策としての補助金制度」「持続可能な社会のための『格差是正』」など広範囲に示す。

物価も賃金も動き出したが、デフレの後遺症は深く執拗に張り付いている。それを剥がす熱と力が大切だ。