白洲次郎が表舞台に登場したのは、日本にとって敗戦後の未曾有の国家的危機の時代。GHQは"従順ならざる唯一の日本人"と報告しているが、「一見破天荒なように見える彼の行動の中に、いつもすっきりと一本、際立った"筋"(白洲次郎のいうプリンシプル)が通っていた」「プリンシプルを持って生きていれば人生に迷うことは無い<プリンシプルに沿って突き進んでいけばいいからだ。そこには後悔もないだろう>という言葉どおりに彼は生きた。人生の最後の瞬間まで格好良かった」と北康利さんは描いている。自我を持ち個性豊か、画一的思考を排除し、行動も速く、情にも厚い。白洲正子は「直情一徹の士」「乱世に生き甲斐を感じるような野人」と評した。

白洲次郎が表舞台に登場したのは、日本にとって敗戦後の未曾有の国家的危機の時代。GHQは"従順ならざる唯一の日本人"と報告しているが、「一見破天荒なように見える彼の行動の中に、いつもすっきりと一本、際立った"筋"(白洲次郎のいうプリンシプル)が通っていた」「プリンシプルを持って生きていれば人生に迷うことは無い<プリンシプルに沿って突き進んでいけばいいからだ。そこには後悔もないだろう>という言葉どおりに彼は生きた。人生の最後の瞬間まで格好良かった」と北康利さんは描いている。自我を持ち個性豊か、画一的思考を排除し、行動も速く、情にも厚い。白洲正子は「直情一徹の士」「乱世に生き甲斐を感じるような野人」と評した。

「近衛文麿と吉田茂」「占領された屈辱」「政府とGHQの間の折衝を行う終戦連絡事務局(終連)の参与に抜擢される」「憲法改正におけるGHQとの攻防」「"今に見ていろ"と云う気持抑へ切れず」「ケーディスとの最終決着」「民政局との国家主権をかけた血みどろの争いを戦い抜いた自負」「通商産業省創設」「講和と独立」・・・・・・。激烈な戦いの日々が描かれる。

「今の政治家は交通巡査だ。目の前に来た車をさばいているだけだ。政治家も財界のお偉方も志がない」「ボクは人から、アカデミックな、プリミティブ(素朴)な正義感をふり回されるのは困るとよくいわれる。しかしボクにはそれが貴いものだと思っている。これだけは死ぬまで捨てない」「功を求めずに縁の下の力持ちをもって甘んずる、をよしとする」「あいつらはバスが走り始めてから飛び乗るのがうまいだけだ」――。白洲次郎の言葉は鮮やかで鋭い切れ味をもつ。

杉村三郎シリーズの第5作。「誰か」「名もなき毒」「ペテロの葬列」「希望荘」に次ぐもの。東京・北区で私立探偵事務所を設立した杉村が、"困った女たち"の難題を解決する。ごくありふれた日常のなかに、人を困らせ、難題を突きつける者がおり、ついには事件として暴発する。杉村三郎が淡々と丁寧に取り組んでいく。「絶対零度」「華燭」「昨日がなければ明日もない」の3話。

杉村三郎シリーズの第5作。「誰か」「名もなき毒」「ペテロの葬列」「希望荘」に次ぐもの。東京・北区で私立探偵事務所を設立した杉村が、"困った女たち"の難題を解決する。ごくありふれた日常のなかに、人を困らせ、難題を突きつける者がおり、ついには事件として暴発する。杉村三郎が淡々と丁寧に取り組んでいく。「絶対零度」「華燭」「昨日がなければ明日もない」の3話。

「絶対零度」――。久し振りの依頼人は50代後半の筥崎静子。2年前に結婚した娘・優美が自殺未遂をして入院したというが、面会も拒否され、メールも1か月以上も繋がらないという。杉村が調べると、あまりにも残酷な事実が明らかになってくる。人間の温もりが消えた「絶対零度」の復讐。

「華燭」――。同じ日に同じホテルの同フロアで華燭の典に臨む二人の花嫁が、片や直前で逃亡、片や花婿側に元カノが駆け込んで大混乱、破談となる。親の代からの確執、因果応報を思わせながら、思いもよらぬ謎が明かされていく。

「昨日がなければ明日もない」――。親兄弟・家族にも周りにも迷惑をかけ続ける今はシングルマザーの朽田美姫。16歳で長女・漣を産み、別の男性との間に6歳の長男・竜聖がいる。竜聖が事故に遭い、杉村は美姫から「子供の命がかかっている」との相談を受けるが・・・・・・。

今の社会の日常――こじれにこじれた人間関係から生ずる事件を描き切る力は見事だ。

日本国憲法の制定過程――。吉田茂の「回想十年」をはじめ、政治家・学者や白洲次郎など多くの発言があるが、GHQと直接やり合った内閣法制局の佐藤達夫を主人公とした物語。GHQの圧力のなか、日本人がいかに煩悶し戦ったかが、生々しく描かれる。

日本国憲法の制定過程――。吉田茂の「回想十年」をはじめ、政治家・学者や白洲次郎など多くの発言があるが、GHQと直接やり合った内閣法制局の佐藤達夫を主人公とした物語。GHQの圧力のなか、日本人がいかに煩悶し戦ったかが、生々しく描かれる。

昭和20年8月14日、ポツダム宣言受諾、15日敗戦、10月27日に松本烝治国務大臣の憲法問題調査委員会(松本委員会)発会合。21年2月1日、毎日新聞スクープ(宮沢俊義甲案)、2月3日マッカーサー三原則、2月13日GHQ案、2月26日佐藤達夫氏等GHQ草案に基づく憲法改正草案の作成に着手、三月二日案、3月6日憲法改正草案要綱の発表、4月10日衆議院総選挙、4月17日憲法改正草案、6月20日帝国憲法改正案を衆議院に提出、8月24日衆議院修正議決、10月6日貴族院修正議決、10月7日衆議院で回付案同意、10月29日枢密院可決、11月3日日本国憲法公布、22年5月3日日本国憲法施行。この間も壮絶な戦いだ。

極東委員会が本格的に動く前に進めようとするGHQ。GHQ民政局長ホイットニーの部下のケーディス大佐と連日やり合う佐藤達夫。幣原内閣で外務大臣を務め総理として憲法制定に取り組む吉田茂、その側近・白洲次郎、答弁を一手に引き受ける金森徳次郎・・・・・・。連日にわたっての激しい議論。「象徴天皇」「国体護持」「主権」「9条」「芦田修正」「シビリアン問題」「基本的人権」「貴族院と参議院」・・・・・・。GHQの影響下、短時間のなかで、激しい論議を突き切って作られた日本国憲法の制定過程のドラマが描かれる。「GHQはゴー・ホーム・クイックリー」と吉田がいう。

米国人ジャーナリスト、チャールズ・C・マンの世界的ベストセラー「1493 世界を変えた大陸間の『交換』」を、児童文学者レベッカ・ステフォフが、コンパクトにわかりやすくリライトしたもの。訳もいい。

米国人ジャーナリスト、チャールズ・C・マンの世界的ベストセラー「1493 世界を変えた大陸間の『交換』」を、児童文学者レベッカ・ステフォフが、コンパクトにわかりやすくリライトしたもの。訳もいい。

コロンブスが"新大陸"を発見(1492年)してヨーロッパに帰還した1493年から人とモノが行き交うグローバル化が開始された。長年隔絶されていた生態系と生態系が突然出会い、混ざり合った"コロンブス交換"。トウモロコシがアフリカに、サツマイモが東アジアに、ウマやリンゴがアメリカ大陸に渡り、多くの虫や植物、バクテリアやウイルスも交換された。タバコやゴムのインパクトは大きく、恐ろしいマラリアも大陸を渡った。人と人とが混ざり合い、アフリカ人奴隷がアフリカからアメリカ大陸へ大量に送られた。生態系と経済の激変は、従来の成功物語、発展物語ではない悲惨な現実を顕わにした。

現在につながる「コロンブス交換」の現実、グローバル化の現実を16、17世紀を中心にしてダイナミックに突きつける。

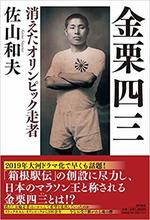

「人生はマラソン」「マラソンが人生」――。金栗四三はまさに「走って走って走り抜いた」人だ。日本人として初めてオリンピックに参加した二人のうちの一人。1912年のストックホルム大会。クーベルタンが日本人選手の派遣を、高等師範学校校長の嘉納治五郎に要請、金栗はそこの学生であった。国家主義への傾斜に落胆していたクーベルタンが、スポーツによる平和と友愛の涵養をめざし、「和」の国・日本の参加を求めたという。

「人生はマラソン」「マラソンが人生」――。金栗四三はまさに「走って走って走り抜いた」人だ。日本人として初めてオリンピックに参加した二人のうちの一人。1912年のストックホルム大会。クーベルタンが日本人選手の派遣を、高等師範学校校長の嘉納治五郎に要請、金栗はそこの学生であった。国家主義への傾斜に落胆していたクーベルタンが、スポーツによる平和と友愛の涵養をめざし、「和」の国・日本の参加を求めたという。

「消えたオリンピック走者」と副題にあるように、金栗は日本からスウェーデンに行くこと自体に悪条件が重なり、当日の暑さもあり、意識が朦朧となって26.7キロ地点で脱落する。ペトレ家に助けられたが、感動的なことは1967年、ストックホルムからオリンピック55周年行事への招待が金栗に寄せられたという。

1912年、帰国後の金栗はそれこそ走りに走った。箱根駅伝(2004年から最高殊勲賞として金栗四三杯が授与されている)、福岡国際マラソンなども金栗の奔走によるものだ。それ以上に、現在のマラソン、長距離走の発展の起爆力はまぎれもなく金栗四三だ。「道をつくった男」の偉大な人生を描く。