2020年2月から2023年12月まで、文藝春秋の「新世界地政学」の連載。それに「地政学リテラシー七箇条」「地経学リテラシー七箇条」を新たに加えたもの。その間はコロナ危機、ロシアのウクライナ侵略、トランプからバイデン大統領、米中対立、安倍・菅・岸田内閣、経済安全保障法制化、ハマスとイスラエルの戦闘・・・・・・。まさに世界も日本も激動し、「国際秩序とルール・規範の崩壊によって地政学的危機と地経学的危機のマグマが共振しながら噴出する」状況にあった。「武力紛争を回避するためには地政学を学び、米中対立の時代を乗り切るためには地経学で考えなければならない」、そのためそのリテラシーを磨くことを提唱する。

2020年2月から2023年12月まで、文藝春秋の「新世界地政学」の連載。それに「地政学リテラシー七箇条」「地経学リテラシー七箇条」を新たに加えたもの。その間はコロナ危機、ロシアのウクライナ侵略、トランプからバイデン大統領、米中対立、安倍・菅・岸田内閣、経済安全保障法制化、ハマスとイスラエルの戦闘・・・・・・。まさに世界も日本も激動し、「国際秩序とルール・規範の崩壊によって地政学的危機と地経学的危機のマグマが共振しながら噴出する」状況にあった。「武力紛争を回避するためには地政学を学び、米中対立の時代を乗り切るためには地経学で考えなければならない」、そのためそのリテラシーを磨くことを提唱する。

安倍晋三元首相の死についても触れている。「米国の対外関与の弱まりと、米中の対立の中で、新たな勢力均衡と国際秩序のビジョンを追求し、それを形にした。ケント・カルダーの指摘したように、安倍はそれまでの日本の状況対応型外交を当事者意識を持った積極的外交へと切り替えた。その具体的な表れが、Quad、CPTPP、FOIP (自由で開かれたインド太平洋)である。そこにはアジア太平洋を中国の勢力圏にはしないという強い意思が脈打っていた」「保守派政治家としての安倍の冴えは、排他的ナショナリズムと、社会分断的なポピュリズムを押さえ込んだことであろう」「安倍晋三の死を徒死にさせてはならない。日本は、『国民安全保障国家』という『国の形』を構築するときである」と言っている(22・ 9月)。今もそうだ。

全体を5章にまとめている。「コロナ危機後の国際秩序崩壊」――コロナによる"非接触経済社会"、ワクチン・ナショナリズム、中台をめぐるワクチン"超限戦"・・・・・・。コロナ禍の3年を思い出す。

「ウクライナ戦争とユーラシア専制体制」――プーチンの誤算は、現場からの情報を吸収し適応することができない硬直的で改造的な指令構造・専制政治体制にある。 ASEANはグローバル・サウスか?

「米中対立と日本の生きる術」――米国衰退論の地政学(どの国も国力以上の外交力は 発揮できない=ケネディ大統領)、台湾に関する米国の戦略的曖昧性と戦略的明瞭性への転換の落とし穴、中国の「反動的攻勢」には「静かな抑止力」で立ち向かう知恵を(静かな抑止力の本質は、中国との戦略的コミュニケーションを維持し、リスク管理・危機管理を同時に実行して、二国間関係を安定させ、平和を維持すること)、トランプが再び出てきたら何が起きるかわからないが(トクヴィルは「米国の偉大さは、米国が他の国より開明的であることにあるというよりも、米国が自らの欠点を直す能力にある」と言っている)・・・・・・。

「インド・太平洋と日本の選択」――Quadは中国との中長期的な競争的共存戦略を進める上で大きな価値を持つ、日豪提携強化への期待は ASEANの中からも聞かれる、「日本外交のしたたかさ」とは何か?

「国力あっての防衛力、防衛力あっての国家(平和を保つ上で最も大切なことは、抑止力を維持・発展させることである。戦わないために常に戦える備えをしておくということである)」、おそらく今後国力を決する最大の戦略的分野は、高機能・低消費電力の計算能力であり、その計算基盤を支える次世代半導体であろう・・・・・・。また、ユーラシア専制枢軸に対する日欧連合の抑止力の重要性についても触れている。

「地経学の挑戦と経済安全保障」――「地経学の時代が到来した。地経学とは地政学的な目的のために、経済を手段として使うことに他ならない」、グローバル化とインターネットの登場によって今、デジタル空間において地経学的闘争が最も激しく行われている」、中国の「国潮」ナショナルリズム、「経済安全保障政策は国家安全保障政策の一環であるという覚悟が不可欠、求められているのはスマート経済安全保障、米中の先端半導体をめぐる"地政学的ディスタンシング"の焦点が台湾のTSMC、同盟国・同志国との真摯な政策協調なしに経済安全保障政策も産業政策もうまくいかない・・・・・・・。

「はじめに」の「地政学リテラシー七箇条」、「おわりに」の「地経学リテラシー七箇条」は、理念とリアリズムと歴史的経験の蓄積の中から精選された骨格が示されている。帯に出ている「平和維持には抑止力が必要」「統治の要は政治指導力」「日本は経済安保においては構造的な赤字国」などだ。

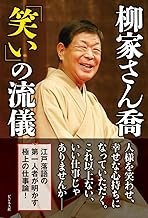

人間国宝の五代目柳家小さんを師匠とし、笑いを巻き起こす落とし噺、人情噺の名手として知られる一方、新作落語にも力を入れる柳家さん喬師匠。「人様を笑わせ、幸せな心持ちになっていただく。これ以上ない、いい仕事じゃありませんか」と言う。「笑い」を「言葉」だけで「仕事」とすること――それがいかに修練の上に出来上がるものであるか。興味深い。

人間国宝の五代目柳家小さんを師匠とし、笑いを巻き起こす落とし噺、人情噺の名手として知られる一方、新作落語にも力を入れる柳家さん喬師匠。「人様を笑わせ、幸せな心持ちになっていただく。これ以上ない、いい仕事じゃありませんか」と言う。「笑い」を「言葉」だけで「仕事」とすること――それがいかに修練の上に出来上がるものであるか。興味深い。

師匠は絶対だ。「落語ではなく剣道の稽古で教わった『間』」「演者とお客様は互角でなきゃいけない。相手が初段なら、自分も初段のつもりで向き合え。上から目線でなく、『これから噺をさせていただきます』という謙虚な気持ちでなくてはいけない。師匠は剣道の礼儀を教えることを通じて、弟子に落語の基本、精神を教えてくれていたように思う」「素直が一番、客に媚びるな、とよく言われた。どうせわからないだろうからと客に合わせていくことが"媚びる"こと。周りの"範"にならなきゃだめだ」「芸を磨くより人を磨け、これが師匠の座右の銘であり、弟子へのメッセージだった」・・・・・・。

「成長に必要なのは、縦のラインと横のライン」「『三平は落語ではない』なんて、とんでもない」「テレビで有名になった芸人さん達がいてくれたおかげで、寄席の伝統も続いてきたと思う」「人情噺は滑稽噺が基本にあるからこそ成り立つものだ。滑稽噺が面白くなくては人情噺も面白くない」「どこかにフッとした笑を入れなきゃいけない。緊張して聴いていた客が、そこでホッとして気を楽にして、噺の世界に入ることができると思う」「大事なのはお客様と世界を共有すること。江戸の風景の中にいるとか、噺の景色が見えました、が大事」・・・・・・。

「笑いを変える」――新作落語等への挑戦。「コメディにはドタバタ劇もあるが、ニール・サイモンの作品のように笑いの中にペーソス、ちょっともの悲しかったり切なかったり、そんな人間の機微が込められた作品も多い。そこは落語に似ている」「黒田恵美子先生に書いていただいた落語が『干しガキの恋』と『くわばら』という新作落語」。本書で紹介されているこの「干しガキ」は、寝てばかりで働かない八五郎がヘチマを売りに行き、少々難ありの「干しガキ」を買うところが始まるが、面白くて味わい深い。落語の特徴の一つは、演出家がいないこと。演出も脚本も主演もエキストラも、犬も猫も音楽も全部自分でやらなければならないこと、台詞で表現すること。(なるほど、落語のセリフはセルフか)。しかし、「説明過剰で失われる光景」で、「過剰な説明、過剰な演技、クサい演技は逆に、お客様それぞれが見られたはずの景色を、逆に限定して、想像する余地を奪ってしまうことになる」と言う。我々の演説でも全く同じ。解説で、黒田先生が「落語とは、モノローグの部分が多いものと捉え、冒頭から3ページほど、諸国乾物商い処のある町の風景や木枯らし舞う季節の情景描写に費やしていた。しかしさん喬師匠によると、『この部分はね、(腕組みをして)「おお、寒い!」、これで済んじゃうんですよ』」と言っている。究極の名人芸であると納得する。

本書の中で、さん喬落語として「天狗裁き(八五郎の夢を聞き出そうとする人たち)」「文七元結(博打で借金だらけの長兵衛が、五十両を借り受け帰る途中に・・・・・・)」「干しガキ」が出てくる。文章でもとても面白いが、実際に演じてみれば、素晴らしいものになるだろうとワクワクする。

ロシアのウクライナ侵略、繰り返される北朝鮮のミサイル発射、そして語られる台湾有事。世界の安全保障環境は大きく変化している。そのなかで、イデオロギッシュや情緒的ではなく、リアリズムに立ち、「日米中の『戦争力』」を冷静に徹底分析する。

ロシアのウクライナ侵略、繰り返される北朝鮮のミサイル発射、そして語られる台湾有事。世界の安全保障環境は大きく変化している。そのなかで、イデオロギッシュや情緒的ではなく、リアリズムに立ち、「日米中の『戦争力』」を冷静に徹底分析する。

「台湾侵攻シミュレーションを検証する」「日米の報告書が描く人民解放軍」「人民解放軍の実力を解剖する」と各章を立てて分析する。軍事アナリストとして軍事力分析は専門的で極めて丁寧、詳細だ。そして「中国には、上陸作戦を実行する能力がない。上陸作戦を実行する能力を備えていない。これはアメリカ陸軍と海兵隊の専門家には周知の事実で、当の人民解放軍自身も自覚している」と言う。しかし「不安を拭い去ることができない」のも事実。そうしたなか、「以上のように、報告書では様々なシナリオが示されていますが、中国が有利になるのは、アメリカ軍の参戦が2週間後になったり、日本が中立的な姿勢を取った場合などとしている。逆に、日米台が有利になるのは、自衛隊が初日から参戦する、日本の基地の航空機防護用のシェルターが増えている、日本の大規模空港を使える、海兵沿岸連隊(M LR)が開戦前から台湾に駐留してる場合などです」「日本戦略研究フォーラムのシミュレーションで特に重要なのは、事態認定など日本の有事体制が機能しない点が浮き彫りになっている(アメリカと違い、日本は軍事面の想定の甘さがある)」と言う。本書における「人民解放軍の実力」分析は、極めて詳細だ。

そこで「日本はどう備えるか」――。「『国家存亡の危機』においては、先制的自衛権の行使があり得る立場を明確にし、まずは打撃力を反撃能力として位置づけ、攻撃には何倍も報復が行われることを示す――そういう整理が日本の議論には欠けている」と指摘する。そして「日本の防衛力整備の最大の問題は『いまそこにある危機』に対して手を打っていないこと」とし、「日本としては、いかにして、ミサイルを発射させないようにするか、それを堅固な防衛力に裏打ちされた外交力で実現しなければならない」「周辺国のミサイルの脅威に対して、ミサイル防衛、反撃能力、シェルター整備、サイバー防衛能力の4点を同時進行すべきだと考える」と言う。この4点について、具体的、詳細に述べている。そして「安全保障の世界に安心してよいという言葉はありません。愚直に防衛力整備を積み上げ、同時に敵意が生じない関係を創り出すしかないのです」と語る。専門的蓄積のなかでの重い発言が続く。

「AIは人間の知恵や想像力、創造力には及ばない」ということが書かれていると普通なら思うが、本書は全く次元を異にする。生命科学、哲学、文学から芸術の創造性を論じる根源的、実践的かつ挑戦的な書となっている。「天然表現の世界」が副題で、「想像もつかない世界の『外部』を召喚するための方法」「ふと何かが降りてくる」ことを示すゆえに、表題が「創造性はどこからやってくるか」となっている。そういうことが難解な文章をくぐり抜けて、やっとおぼろげながら見えてくる。

「AIは人間の知恵や想像力、創造力には及ばない」ということが書かれていると普通なら思うが、本書は全く次元を異にする。生命科学、哲学、文学から芸術の創造性を論じる根源的、実践的かつ挑戦的な書となっている。「天然表現の世界」が副題で、「想像もつかない世界の『外部』を召喚するための方法」「ふと何かが降りてくる」ことを示すゆえに、表題が「創造性はどこからやってくるか」となっている。そういうことが難解な文章をくぐり抜けて、やっとおぼろげながら見えてくる。

「わたしが考えてきた生命のモデル、それが『天然知能』であり、それを作品として実装する過程、もしくは出来上がる作品が『天然表現』である」「芸術にたずさわる多くのアーティストは、自己表現という意味での表現を否定する。『わたし』の中なんて空っぽで何もない。わたしの中ではなく、むしろ外から来る何か、インスピレーション(霊感)を受け取るのだ。ここでいう天然表現は、この感覚を拡張することで構想される。そして、自然現象や、人間の意識、心の形成まで、天然表現として展開していくものなのである」と言う。「外部とは、内側と外側の成す全体からは窺い知れない、その全体の外に位置づけられるものである。窺い知れない外部、知覚不可能だが、存在する外部」「外部を感じることこそ創造だ。創造とは外部に接続し、外部を召喚する行為である」「外部を感じるのは、創造行為、死を感じること、トラウマからの癒しだ」と言う。

関根伸夫の「位相―大地」、ロバート・スミッソンの「スパイラル・ジェティ」のランドアートが示される。本書に触れる前とは全く違って興味が湧く。「プラトニズムは結局のところ、意識に依存し、人間の認識に依存してしまう。これを超えて存在そのものに迫ろうとすることがハイデガーの目的だった」「結局、『もの自体』『山それ自体』ヘ至るため、その脱色、無化を経由した外部の召喚が必要となる。つまり、『完全な不完全体』が鍵となる」「科学は『完全体』として、その都度、理論やモデルを提出するが、芸術は『完全な不完全体』を作品として掲げるものではないか」「何かをうまく説明するように語り、いわゆる意識高い系の人ほど、流行に振り回されるだけで、創造的なことは何もできない。むしろ目に見える情報で自分を満たすことをせず、空っぽの器のように見える人間こそ、目に見えない『何か』に対する感度が研ぎ澄まされ、空っぽの器に、見えない『外部』を受け止めることができる。創造的であるとは、そういうことではないのか」と述べ、日本画家・中村恭子の「書き割り少女」を紹介する。更に、著者自身の「人であり虫であるものが、人でも虫でもないものの痕跡を作る」というテーマで出発した制作を紹介する。

そして、「我々は、創造の当事者になることによってのみ、生を感じることができる。『はじまりのアート』のきっかけはどこにでも転がっている。しかし、それを実現するために、我々は賭けるしかないのである」と言う。

表題の小説は無い。「江戸怪盗記」をはじめとして12の短編集。

表題の小説は無い。「江戸怪盗記」をはじめとして12の短編集。

「正月四日の客」と「白浪看板」はテレビで観た。「鬼平」の関連として映像化され、松平健と中村梅雀がそれぞれ演じ印象的だった。「白浪看板」は「夜兎の角右衛門」が表題となっており、右腕のない女乞食にうなぎを食べさせる角右衛門。「乞食のかけている看板は、拾いものを返すってことなんですよ」「長谷川平蔵は難しい顔つきになり、『その女乞食の看板と、お前の看板とは、だいぶんに違うのだ。お前の看板の中身は、みんな盗人の見栄だ、虚栄というやつよ』」・・・・・・。印象的だ。

女がとても良い。「市松小――僧始末」「喧嘩あんま」「ねずみの糞」は、おまゆという女ながら背たけは6尺近く体重は23貫、「豊かな白い肌と肉が造型する顔貌は整っていて愛らしい」女性と、スリの優男・市松小僧又吉の物語。2人は夫婦になる。おまゆが亭主の右手の指五本を切り落とす。又吉があんまの豊ノ市を助ける。又吉が浮気をして、その相手おふくがいい。「これだから、女という生きものは強いのだよ」・・・・・・。

「熊五郎の顔」――身体を許した相手が雲霧仁左衛門の乾分の州走の熊五郎ではないか、なんと亭主の仇ではないかとうろたえる姿は目に浮かぶ。「四度目の女房」――大工小僧と異名をとる伊之松と四度目の女房おまさの話だが滑稽さを超えている。「鬼坊主の女」――鬼坊主清吉が捕縛され、辞世の句を託されたお栄のしたたかさ・・・・・・。

その他、「金太郎蕎麦」「おしろい猫」「さざ浪伝兵衛」がある。いずれも面白い池波正太郎の描く江戸の町。