湯の街・福井北端の芦原温泉。昭和31年4月にはフェーン現象で大火災に見舞われた。そこで育った美しくも優秀な女性、仕事もできる辻珠緒が突然姿を消した。元新聞記者のライター大路亨は、父親から辻珠緒という女性に会えないかとの依頼を受けて動き出す。福井、京都、東京・・・・・・。芦原温泉の知人、京都大学に行った珠緒の同窓の友、そして今の職場等の同僚。次々と明らかになる事実。そこからは、優秀な珠緒の表の顔とは違う、ヤクザの実父・前川からの暴力や連れ去り事件、母・咲子が再婚した継父・谷口から受けた「進学させない」などの仕打ち、親友の逮捕、職場での女性差別・ジェンダーやゲーム障害、結婚での家柄の格差などが次々に明らかになる。そしてそこから逃れようとして飲酒、ついにはアルコール依存症に陥る事実を知っていく。また実父・前川が行方不明となっており、珠緒の異母兄・前川功が執拗に珠緒を追っていることも知る。

湯の街・福井北端の芦原温泉。昭和31年4月にはフェーン現象で大火災に見舞われた。そこで育った美しくも優秀な女性、仕事もできる辻珠緒が突然姿を消した。元新聞記者のライター大路亨は、父親から辻珠緒という女性に会えないかとの依頼を受けて動き出す。福井、京都、東京・・・・・・。芦原温泉の知人、京都大学に行った珠緒の同窓の友、そして今の職場等の同僚。次々と明らかになる事実。そこからは、優秀な珠緒の表の顔とは違う、ヤクザの実父・前川からの暴力や連れ去り事件、母・咲子が再婚した継父・谷口から受けた「進学させない」などの仕打ち、親友の逮捕、職場での女性差別・ジェンダーやゲーム障害、結婚での家柄の格差などが次々に明らかになる。そしてそこから逃れようとして飲酒、ついにはアルコール依存症に陥る事実を知っていく。また実父・前川が行方不明となっており、珠緒の異母兄・前川功が執拗に珠緒を追っていることも知る。

「真実は事実の解釈だ」――。事実は事実として存在するが、その積み重ねによって真実が浮かび上がる。その背景には珠緒の残酷な出生、暗く沈潜した過去、親たちの心まで変えた大火の痕跡、事件が暴かれる恐怖などがあり、まさに命に刻印された宿業が一人の女の人生にのしかかっている。珠緒が優秀でありながら誰にも心を開かない人生となっていることをまざまざと知る。水上勉や松本清張の日本海の荒波や雪が降る北国の世界が立ち上がってくる。「珠緒ちゃん、雄島が好きなんですよ。海を見ながらあれこれ想像するのが楽しかったみたいです。いつやったかは忘れましたけど『お姉ちゃん、この世に公平な場所ってあるんかな?』って聞かれたことがあって、困ってしまいました。変わった子で、冬はね、雪が葉に当たる音を聴いてました。――雪の音が 誘う雄島 朱の化身――」・・・・・・。

心の闇にぐいぐいと迫る緊迫感ある傑作。

「ロシアの新しい国家戦略」が副題。2月24日に始まったロシアのウクライナ侵攻は、第二次世界大戦後、営々として築いてきた世界の秩序を覆す蛮行だ。本書は昨年2月に発刊されているが、今回の侵攻が突然行われたというのではなく、「ロシアの新しい国家戦略」「プーチン外交の根幹がロシアの勢力圏構想(まず旧ソ連諸国、次に共産圏、さらに北極圏。そして西側との狭間の地域やアフリカ等にも影響及ぼす)」ことにあること、プレゼンスを確立することにあることを解説する。そのために日常的に「ウクライナ、シリアでの民間軍事会社の暗躍」「米大統領選挙でのプロパガンダ工作」「東京五輪へのサイバー攻撃」等が行われ、そのロシアの勢力圏構想を支えてきたのが「ハイブリッド戦争」であることを詳述する。2008年の「ロシア・ジョージア戦争」、2014年の「クリミア併合」で「探り」を入れて、今回のウクライナ侵攻となったが、指摘されるように「未承認国家(ウクライナのドネツク、ルガンスク2州。ジョージアのアブハジア、南オセチ)」を残した方が合理性があるともいう。納得するが、それこそが今回のプーチンの蛮行ということになる。

「ロシアの新しい国家戦略」が副題。2月24日に始まったロシアのウクライナ侵攻は、第二次世界大戦後、営々として築いてきた世界の秩序を覆す蛮行だ。本書は昨年2月に発刊されているが、今回の侵攻が突然行われたというのではなく、「ロシアの新しい国家戦略」「プーチン外交の根幹がロシアの勢力圏構想(まず旧ソ連諸国、次に共産圏、さらに北極圏。そして西側との狭間の地域やアフリカ等にも影響及ぼす)」ことにあること、プレゼンスを確立することにあることを解説する。そのために日常的に「ウクライナ、シリアでの民間軍事会社の暗躍」「米大統領選挙でのプロパガンダ工作」「東京五輪へのサイバー攻撃」等が行われ、そのロシアの勢力圏構想を支えてきたのが「ハイブリッド戦争」であることを詳述する。2008年の「ロシア・ジョージア戦争」、2014年の「クリミア併合」で「探り」を入れて、今回のウクライナ侵攻となったが、指摘されるように「未承認国家(ウクライナのドネツク、ルガンスク2州。ジョージアのアブハジア、南オセチ)」を残した方が合理性があるともいう。納得するが、それこそが今回のプーチンの蛮行ということになる。

本書のロシアの仕掛けている「ハイブリッド戦争」の全貌を見ると、国家や安全保障に対する日本と思考の回路のあまりの違いに驚愕する。プロローグでいきなり出てくるのが、「ハイブリッド戦争のキーパーソン、大統領の料理長・プリゴジンの暗躍」だ。さらに「ロシアと中国の『離婚なき便宜的結婚』」「ロシアの情報機関G R V(ロシア連邦軍事参謀本部情報総局)による東京オリンピック・パラリンピックへのサイバー攻撃」「外交として不可欠な要素となったハイブリッド戦争」だ。

「ロシアのハイブリッド戦争」――「北方領土問題は対米ハイブリッド戦争の一部」「ジョージア、ウクライナ、バルト海へのハイブリッド戦争は『探り』」「サイバー攻撃、特殊部隊と並んで特に重要な役割を果たしているのが民間軍事会社(PMC)」「ロシア最大のP M C・ワグネル(プリゴジンが出資)(シリアの2018年衝突では200人近いP M C戦闘要員が死亡)」「クリミア併合の意味、フルシチョフの過ち」・・・・・・。「ロシアのサイバー攻撃と情報戦、宣伝戦」――「サイバー攻撃の種類・手段」「把握しにくい政府系と愛国者たち」 「A PT 28と A P T 29」「2007年エストニアに仕掛けた大規模サイバー攻撃(世界170か国で8万台のPC)、エストニアのとった対策(サイバー衛生)」「ジョージア側の取ったサイバートラップ(意図的に自国のPCをマルウェアに感染させ窃取するよう誘導)」「ロシアのIRA=トロール工場(400人24時間態勢で投稿)」「2016年米大統領選のロシアのハッキング手法」・・・・・・。

「ロシア外交のバックボーン――地政学」――。「プーチンのグランド・ストラテジー、勢力圏の維持」「全欧州のフィンランド化という目的(今回のことでフィンランドはNATO入りだが)」「プーチンの構想するユーラシア連合構想とは」「ユーラシアの小国は欧米とロシアの『狭間の国家』、欧米への接近には懲罰する。ジョージアやウクライナ」「ロシアは領土の拡張ではなく、領土の現状維持を図りつつ、いかに効果的な影響力を拡大するかをめざす。ソ連の再興ではなく、大国ロシアを再確立していくこと。旧ソ連地域を中心として影響圏を確保したうえで多極的世界を構築し、国際的な影響力を増すことを目論む」など論述する。

「重点領域――北極圏・中南米・中東・アジア」――。ハイブリッド戦争の次なるターゲットだ。「ロシアにとって常に重要なのは、ロシアにとって近い旧ソ連圏だ。それらの地域がEU、NATOに加盟するのは絶対に許せない。エストニア、ラトビア、カザフスタン。ジョージアやウクライナに対する厳しい対応は、旧ソ連圏諸国に対する見せしめ」「北極圏の戦略的・経済的重要性」「北極海航路の利権争奪戦」「北極海航路の終点としての北方領土」「ロシアの中南米重視、米国と中国を意識してのアジア太平洋諸島の重要性」「インドとの関係強化」・・・・・・。「ハイブリッド戦争の最前線・アフリカ」――。「アンゴラ内戦などアフリカの内戦支援」「2006年に始まったプーチンのアフリカへの攻勢。原子力発電プロジェクトや対テロ戦での支援で存在感を高める戦略」「中国のプレゼンスの拡大を気にしつつ反米のアフリカ戦略、アフリカ経済フォーラムや武器輸出」「トロール工場としてのアフリカも」・・・・・・。

そして「ハイブリッド戦争にどう立ち向かうか」「サイバー攻撃に脆弱な日本」などを述べる。ロシアのハイブリッド戦争の実像に迫り、ロシアの外交・軍事戦略の全貌に迫る。「戦争は戦場だけではない」「戦争は戦時だけではない。日常的な攻防戦となっている」ことをまざまざと示している。

貧しい浪人から儒学の道に入り、甲府藩主だった徳川綱豊に仕えることになった新井白石(1657~1725)。5代将軍綱吉の死後、1907年、藩主綱豊は6代将軍家宣となり、白石は御側用人の間部詮房に請われ、政治顧問として権力の中枢に身を置くことになる。幕政に主導的に関与し「正徳の治」を取り行う。家宣の死後も、4歳の幼君・ 7代将軍家継を間部とともに支え抜く。庶民の怨嗟の的となっていた綱吉による「生類憐れみの令」の恐怖政治を覆し、武家諸法度の修正、財政・貨幣制度の改革、伴天連シドッチの尋問、朝鮮通信使接待の簡素化、長崎貿易の見直しなど、辣腕を振るう。儒学を進講する立場や政治的顧問というよりも、学問を現実の世に役立てたいと「天下有用の学」とし、「天下を経営するに足る心構えと理論」を行ずる政策立案者であり実行者であった。綱吉の政治の弊を一掃しようとしたが故に、林大学頭や悪質貨幣をばらまいた勘定奉行・荻原重秀ら多くの敵を呼び起こす。聡明な将軍家宣が健在であればこそ、新井白石は自由に改革を推進できたが、家宣が死を迎え、幼少の家継も8歳で急逝、8代将軍吉宗の世となって白石の居場所はなくなってしまう。「再び市塵の中に帰るべし」――その新井白石の激しくも覚めた知性の生涯を抑制的な筆致で描いた名作。

「もともと市井の一儒学者だった白石は、たまたま出会った間部、家宣に見込まれ権力への階段を上っていった。自身望んだことでは無いにせよ、学者では知り得ない世界を味わった。・・・・・・白石は権力の快さということを思い出していたのである。我が意見が天下を動かしていると感じたときの快い昂り。その地位に上ったものでなければ理解できない権力の快さは、白石のような人間にも、ひそかに沁みわたる毒のように時折り訪れる感情だったのである」・・・・・・。権力の中枢から全てを奪われ、「市塵」の中で生きる白石の等身大の姿が描かれる。

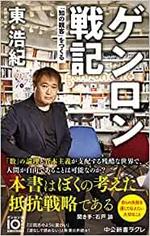

「『知の観客』をつくる」が副題。「数」の論理と資本主義が支配する残酷な世界で、人間が自由であることは可能なのか? 2010年、新たな知的空間を自ら構築しようと、若手論客の雑誌「ゲンロン」を立ち上げる。そしてゲンロンカフェ、ゲンロンスクール、ツアー、動画配信プラットフォームを相次いで開設する。それも、順調とは真逆。悪戦苦闘、挫折、倒産の危機、仲間の離反、計画の頓挫・・・・・・。それをさらけだしたのが本書だが、その中で貫かれた哲学が、現在の社会の弱点、急所を突いている。きわめて刺激的な書となっている。

「『知の観客』をつくる」が副題。「数」の論理と資本主義が支配する残酷な世界で、人間が自由であることは可能なのか? 2010年、新たな知的空間を自ら構築しようと、若手論客の雑誌「ゲンロン」を立ち上げる。そしてゲンロンカフェ、ゲンロンスクール、ツアー、動画配信プラットフォームを相次いで開設する。それも、順調とは真逆。悪戦苦闘、挫折、倒産の危機、仲間の離反、計画の頓挫・・・・・・。それをさらけだしたのが本書だが、その中で貫かれた哲学が、現在の社会の弱点、急所を突いている。きわめて刺激的な書となっている。

「資本の蓄積が社会と文化を壊す」「プラットホーム・シラスは、スケール(大規模化)に頼らない。シラスは無料放送もしないし、広告モデルに頼らない。100万人に見られても意味がない。いっときバズルよりも100人の心をしっかり掴む」「有料にすると、公的な発言ではなく『私的な空間でのおしゃべり』という印象になる」「問題は資本の蓄積。それは『スケール』。お金の蓄積が自己目的化し、数に人間が振り回されるようになった時、社会と文化は壊れていく」「今は、資本主義だけでなく、反資本主義や反体制もスケールを追い求めるようになっている。SNSはまさに、反資本主義や反体制の声をスケールさせる装置として使われている。・・・・・・今の時代、本当に反資本主義で反体制であるためには、まずは反スケールでなければならない。・・・・・・だからぼくはゲンロンを『小さい会社』として続けている。そのような活動こそが、本当の意味で反資本主義、反体制的で、オルタナティブな未来を開くと信じている」――。

「ゲンロンが提示するものは、みな基本的に『密』が生み出すもの。例えば飲み会がスクールで重要な役割を果たしていた。飲み会こそがコミュニティーをつくり『観客』をつくる」「オンラインでは、普段では出会わない人と議論できない。普段では出会わない人と会い、議論できるのがゲンロン。観光でも『オンライン観光』は観光ではない。一見して無駄な時間、無駄にこそ価値がある」「権力が反権力か、友か敵かの分割から離れて、自由に人が集まり考えたりする『独立オルタナティブ・インスティテュート』、それがゲンロンの理想」「観客と信者の違いは、商品と貨幣の交換が行われているかどうかによって決まる。観客はあくまで良い商品を買う。友と敵の分割を壊す」「日本の知識人は啓蒙を忘れている。啓蒙とは観客をつくる作業だ。今の日本の知識人は信者ばかりを集めている」・・・・・・。

ネット万能主義、大資本の罠、敵・味方の分断に抗し、オフラインの濃密な対話と思わぬ意識改革のできる自由な知的空間を構築する格闘を見る。

「クソどうでもいい仕事はなぜ増えるか」が副題。「ブルシット・ジョブ(デビィッド・グレーバー、人類学者)」の翻訳者・酒井大阪府大教授が、現実と実態を解き明かす。

「クソどうでもいい仕事はなぜ増えるか」が副題。「ブルシット・ジョブ(デビィッド・グレーバー、人類学者)」の翻訳者・酒井大阪府大教授が、現実と実態を解き明かす。

ブルシット・ジョブ(BSJ)とは「完全に無意味で、不必要で有害でさえある雇用の形態。しかも当人すらそう感じている。さらにその雇用条件の一環として、当人はそうではないと取り繕わなければならないと感じている」ものだ。グレーバーの分類によれば「取り巻き(誰かを偉そうに見せたり、偉そうな気分を味合わせるだけの仕事。受付やドアマンなど)」「脅し屋(軍隊の人員、ロビイスト、企業弁護士、広報専門家、魅力的でない商品を広め錯覚させる宣伝)」「尻ぬぐい(上司の失敗や間違った指示の後始末の部署、歴史的に見て男性の尻ぬぐいを女性たちがしている、有名建築家の奔放な計画を現場で埋める)」「書類穴埋め人(官僚主義的手続きや書類作成、文書の体裁を良い感じにする報告書作り)」「タスクマスター(不要な無駄な仕事を作り出す上司、経営管理主義)」だ。イギリスでグレーバーは調査し、仕事の37%がBSJで、二次的BSJも含めるとすべての労働の50%超に及ぶという。ケインズは、経済が発展すると20世紀末には1日3時間労働や週15時間労働ですむようになると予言したようだが、外れた。ムダな仕事が作られているからだ。コロナ禍では、はからずもロックダウンという壮大な実験が行われたが、人が動かなくても経済自体はそれほど激減しない。そこにはブルシット・ジョブがある。しかも寄与していなくても高給取りが多く「他者ないし社会への貢献度が高ければ高いほど報酬が低く、貢献度が低ければ低いほど報酬が高くなる」という。しかし、必ずしも幸せを享受していないようだ。無目的に加えて「仕事をしているふりをする」「スマイルを提供するなど人当たりの良い仮面をつくる」などの苦悩、精神的ダメージを受けているともいう。

なぜ無意味な仕事が多すぎるのか。非資本主義社会を重要なフィールドとする人類学者は「人間は果たしてホモエコノミクスか」「金をばらまいて雇用を創出して景気を刺激して成長につなげるというケインズ主義らの『雇用創出イデオロギー』は普遍的か」などの根源的問題を提起する。「いつも働いていなくてはならないとする仕事のための仕事(雇用目的仕事)が、社会主義でもケインズ主義的福祉国家でも中心部分になっている」「日本における『怠け者』に見られたくないという精神的呪縛の強さ」「豊かな社会が最小の労働と最大の余暇とすれば、大昔の人たちはそうしている」「ネオリベラリズム(新自由主義)と官僚制(お役所仕事) は好相性であるという根深い問題」「中間管理職、管理に関わる仕事が増大している」「BSJとシット・ジョブ(3K)は正反対」「必要不可欠なエッセンシャルワークの逆説(給与も低い) (社会的価値と市場価値)」など根源的問題を抉り出していく。

BSJ現象は、実は働くとは何かという人間と現代社会の価値観の相対化と変更という大問題をボディ深く打ち込んでいる。