この社会の礎となる人間が崩れ、社会の底が抜けている。生活が崩れている。

空気は読まない。そう鎌田さんはいう。空気に流されない、空気に負けない、空気をかきまわせ、空気をつくり出せ、そして空気に染まってみることも。空気を変え、あったか空気で巻き込み、押し込め。

人のやさしさ――せっぱつまって困っている人を手助けする人へのやさしさが繰り返し、繰り返し述べられている。心を育て、心を鍛え、心を豊かにする心あたたかい人間が紹介され描き出されている。素晴らしい。

たとえば井伏鱒二について、「井伏鱒二の文章から伝わってくるのは、気取りもせず力みもしないが、贋物と真物とをしっかり見わけ、真物だけがそこに残されている心地よさである」「観念に惑うこともなく、一時の流行に染まることもなく、そこにはいつもゆったりと微笑を浮べ、自分の目で物を見、自分の見たところだけを信じている人がいる。この人がいる限り人間は大丈夫だという安心感はそのところからくるようである。井伏鱒二のその悠々たる風格に参るのである」と語る。

たとえば井伏鱒二について、「井伏鱒二の文章から伝わってくるのは、気取りもせず力みもしないが、贋物と真物とをしっかり見わけ、真物だけがそこに残されている心地よさである」「観念に惑うこともなく、一時の流行に染まることもなく、そこにはいつもゆったりと微笑を浮べ、自分の目で物を見、自分の見たところだけを信じている人がいる。この人がいる限り人間は大丈夫だという安心感はそのところからくるようである。井伏鱒二のその悠々たる風格に参るのである」と語る。

本阿弥の家の風にふれ、「天命を畏れ、己が心に省みて恥じぬことだけするのが、彼らの人間としての誇り」という。

大石内蔵助について「中心にどっしりと大石内蔵助がいて・・・巧言令色鮮し仁の反対の人間である」という。

良寛を「優游とした無所有」といい、「日本人は貧しさに強かった。貧しさに堪え、貧しさにもかかわらず心のゆたかさを求める文化を作りあげてきた」とし、最近、「物質的ゆたかさに酔い、ゆたかさには全く抵抗力がないことが判明した」と嘆く。

師とたのむ大岡昇平の「人間の根源的な問題と対決する姿勢を失った時、人間も文学もだめになってしまう」という言葉が語られる。

「私にとって生きるのは、『今ココニ』という時空があるだけである。・・・『今ココニ』がごろごろころがっていくところに私の人生がある」――。

中野孝次さん、2004年に逝去。79歳だった。

副題は「素粒子物理学で説く宇宙の謎」。この世で最も大きな宇宙を最も小さい素粒子で解明しようというのである。

まさに「ウロボロスの蛇」である。ウロボロスの蛇とはギリシャ神話に登場し、「世界の安全性」を表すシンボル。このヘビは自分の口で自分の尾を飲み込んでいる。

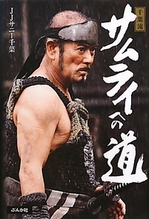

昭和34年、東映第6期ニューフェイスとして映画界入りした千葉真一さん。

昭和34年、東映第6期ニューフェイスとして映画界入りした千葉真一さん。

「キイハンター」「柳生一族の陰謀(柳生十兵衛)」「影の軍団(服部半蔵)」「風林火山」など鍛え抜かれたアクションは目に焼きついている。そして凄みのある声も、更にその眼も。

今は米に拠点を置き、日本と米を行き来して行動しているが、そこには「武士道」「日本人の魂」「日本に貫かれてきた精神性」を世界に発信したいというほとばしる情熱がある。

私は先日の千葉さんの「祝賀会」で、100年前の新渡戸稲造(「武士道」は1899年刊行)や岡倉天心(「茶の本」は1906年刊行)の話をした。

千葉さん出演の映画には、私たち世代の人生そのものと青春があり、心地よい共感がある。