「神曲」「源氏物語」「ツァラトゥストラ」「古事記」「資本論」など、12の名著を、斎藤哲也氏が2ページで紹介、古市憲寿氏が専門家と15ページ位で対談。NHKの「100分で名著」どころか「15ページで名著」だ。

「神曲」「源氏物語」「ツァラトゥストラ」「古事記」「資本論」など、12の名著を、斎藤哲也氏が2ページで紹介、古市憲寿氏が専門家と15ページ位で対談。NHKの「100分で名著」どころか「15ページで名著」だ。

「ダンテ『神曲』 原基晶」「紫式部『源氏物語』 大塚ひかり」「プルースト『失われた時を求めて』 高遠弘美」「アインシュタイン『相対性理論』 竹内薫」「ルソー『社会契約論』 東浩紀」「ニーチェ『ツァラトゥストラ』 武田青嗣」「ヒトラー『わが闘争』 佐藤卓己」「カミュ『ぺスト』 佐々木匠」「『古事記』 三浦佑之」「マーガレット・ミッチェル『風と共に去りぬ』 鴻巣友季子」「アダム・スミス『国富論』 野原慎司」「マルクス『資本論』 的場昭弘」――。率直に語っており、面白い。

吉田松陰の言葉を、まさに超訳で抽出している。相当読み込んでいないとできない仕業だと思う。

吉田松陰の言葉を、まさに超訳で抽出している。相当読み込んでいないとできない仕業だと思う。

「誰よりも熱く、誰よりも冷静だった天才思想家」「素晴らしい戦略家だったが、ろくな計画も立てなかった吉田松陰。動けば道は開けると、黒船の甲板に乗り込んだ。突然の東洋人の訪問。無防備な侍が、法を犯し、命がけで、学ばせてくれと挑んでくる」「情熱家である一方、吉田松陰は大変な勉強家であった。旅をしながらでも、牢獄に入れられても、本を読み続けた」「教育は、知識だけを伝えても意味はない。教える者の生き方が、学ぶ者を感化して、初めてその成果が得られる」・・・・・・。

「歳月は齢と共にすたるれど崩れぬものは大和魂」「流れを変えるのは自分の行動」「最高の一文字は誠」「士は過なきを貴しとせず過を改むるを貴しと為す」「武士は日常から無駄なものを削り、精神を研ぎすました」「足並みが揃うのを待たず、自分から走りだせ」「かくすればかくなるものと知りながらやむにやまれぬ大和魂」「志は現状維持を否定する」「吉田松陰の感覚は『うまくいくかは知らないが、これをやらなければ何も始まらない』だった」「私は絶対こうするという思想を保てる精神状態は、ある意味で狂気です。その狂気を持っている人は幸せです」「知は行の本たり、行は知の実たり」「志のために行動する。そして志のために行動したからこそ、初めてその学問を理解できたと言える」「親思ふ心にまさる親心 けふのおとずれ何ときくらん」「まずは自分から熱くなること。自分から動き出すこと。吉田松陰は誰よりも熱くなりやすかった。その熱さに本気で付き合える人だけが、吉田松陰にとって友であり続けることができた」「物事を成就させる方法はただ一つ。それは覚悟することだ」「私は人を疑い続けて、うまくやるよりも、人を信じ続けて、馬鹿を見る男になりたい」「死して不朽の見込みあらばいつでも死ぬべし、生きて大業の見込みあらばいつでも生くべし」「身はたとひ武蔵の野辺に朽ちぬとも留め置かまし大和魂」・・・・・・。

そして吉田松陰はその生涯を30歳で閉じる。

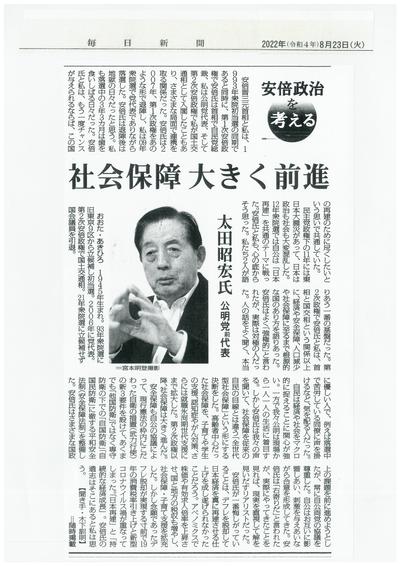

安倍元総理銃撃事件から2か月――。先月、毎日新聞と毎日新聞『政治プレミア』(有料サイト)に私の発言記事が掲載されたものを紹介します。

■毎日新聞(8月23日付け)の記事

■毎日新聞デジタル『政治プレミア』

リアリストだった安倍元首相 挫折から日本再建への思い

https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20220817/pol/00m/010/004000c

(こちらは有料会員の方のみ閲覧可能)

2008年のリーマン・ショックの頃から2011年の東日本大震災までの間、亡くなった有名人28人の輝ける時代と晩年を描く。いずれも記憶にある人たち。しかもドラマチックで振幅の大きい、個性的で生々しい起伏に富んだ人生だ。

2008年のリーマン・ショックの頃から2011年の東日本大震災までの間、亡くなった有名人28人の輝ける時代と晩年を描く。いずれも記憶にある人たち。しかもドラマチックで振幅の大きい、個性的で生々しい起伏に富んだ人生だ。

高杉一郎や草森紳一は、作家・随筆家と本における壮絶な生き様を見せてくれる。川内康範の「生涯助ッ人」も凄まじい。チョモランマに挑んだ中村進、テレビ向きの「大ざっぱ」筑紫哲也。なぜかテレビに出て突然消えたバブルの娘・飯島愛、体操の遠藤幸雄とチェコのチャスラフスカ、ロック・ミュージシャンの忌野清志郎の「性的なのに清潔」。投身自殺した韓国の盧武鉉大統領、プロレスのリングでの事故死・三沢光晴、そして一人でつらく悲しい死を迎えた大原麗子。最後には皆に去られた山城新伍。

「引きこもり56年、晩年45年」のサリンジャー。生涯、反骨の「おばあさん」の北林谷栄ではあの「大誘拐」を再び見たくなった。文明の生態史観の梅棹忠夫の南極探検への望み。私の住む東京北区にも関係する「つかこうへいの祖国」、シャンソン歌手の石井好子もお嬢さんの域をはるかに超えている。梨元勝、池部良も亡くなって10年以上になる。岸惠子を包んだ「日本の男の気配」は洒落た言い方だ。

日本のプロ野球を変えた与那嶺要、コント55号の坂上二郎。それぞれの人の素晴らしさ、凄まじさが鮮やかに蘇り、迫ってくる。