NHK朝の連続テレビ小説「あさが来た」の原案本。古川智映子さんが20数年前に書いた小説だが、「九転十起」、次から次へと襲い来る文字どおり絶体絶命の危機をはね返し、大事を成し遂げた広岡浅子の生涯はすさまじい。

NHK朝の連続テレビ小説「あさが来た」の原案本。古川智映子さんが20数年前に書いた小説だが、「九転十起」、次から次へと襲い来る文字どおり絶体絶命の危機をはね返し、大事を成し遂げた広岡浅子の生涯はすさまじい。

京都油小路三井出水家に生まれ、17歳で大阪の両替商加島屋に嫁いだが、すでに結核。幕府からも官軍からも莫大な軍資金の調達を課せられ、大政奉還後は銀目の廃止令。そのなかで加島屋を建て直す。時代を読んで、九州の炭鉱を起こし、加島銀行、広岡商店、さらに女性の活躍する時代をこじあけるように女性教育に乗り出し、後の日本女子大を日本の政財界をかけめぐって起ち上げる。

さらに自らの命に及ぶ危機もただでは起きない。生命保険の重要性を看取して大同生命(小異を捨てて大同につく)を設立・・・・・・。癌に冒されているなか、まさに鬼気迫る人生。波乱万丈。

小説としているが、古川さんは丹念・綿密に調べあげて、この不世出の女性実業家を現代の世に送り出してくれた。

人生は「縁」が見えるか否かで深さが決まる。不思議としかいいようのない出来事が現実にある。「運」「縁」「命」「天」「自然」「海」「時」「出会い」・・・・・・。

人生は「縁」が見えるか否かで深さが決まる。不思議としかいいようのない出来事が現実にある。「運」「縁」「命」「天」「自然」「海」「時」「出会い」・・・・・・。

舞台は「光と色と音のるつぼで四六時中翻弄されて、心の堤から泥水が溢れ出ようとしている都会」を離れた「豊かな湧水に恵まれ、海に沈む夕日が、実った稲穂を照らす美しい光」の田園広がる富山。

富山の小さな駅に残された一台の自転車。15年前出張で「九州に行く」と言い残して富山で病死した自転車メーカーの社長である賀川直樹。絵本作家として活躍する「娘」の賀川真帆は、「絵本」を通じてできた意外な出会いをきっかけに、"縁の糸"をたどることになる。富山と京都、東京とそれぞれ誠実に生きている家族の運命が交錯する。

「縁の糸」はもつれることがある。「父」の秘密、それを平静のうちにおさめようとする関係の人々。互いが相手を思い、信じ、守り合う心が、誰からも愛される夏目佑樹(直樹と海歩子の息子)に流れ込む。北田茂生(シゲオちゃん)、平岩壮吉の存在がいい。

戦争ほど残酷なものはない。戦争ほど悲惨なものはない――「人間革命」の冒頭の言葉を想起した。それも中国本土と台湾を舞台としたこの小説は、戦争というものが取り返しのつかないどころか、殺し合いの連鎖という恐るべき事態を招くことを、浮き彫りにしている。「魚が言いました・・・・・・わたしは水のなかで暮らしているのだから あなたにはわたしの涙が見えません」という言葉は、宿命ともいうべき悲しみを内包する者の沈黙を表わしている。

戦争ほど残酷なものはない。戦争ほど悲惨なものはない――「人間革命」の冒頭の言葉を想起した。それも中国本土と台湾を舞台としたこの小説は、戦争というものが取り返しのつかないどころか、殺し合いの連鎖という恐るべき事態を招くことを、浮き彫りにしている。「魚が言いました・・・・・・わたしは水のなかで暮らしているのだから あなたにはわたしの涙が見えません」という言葉は、宿命ともいうべき悲しみを内包する者の沈黙を表わしている。

衝撃的なプロローグに続いて、1975年、台湾の総統・蒋介石の死と主人公の高校生・葉秋生の祖父が殺害されるところから話は始まる。戦争と戦後の内戦、貧困と暴力の日常のなか、主人公の胸中には「祖父はなぜ、誰に殺されたか」という疑問がことあるごとに噴出する。プロローグで提起されたものは、最後に意外な展開を見せる。あたかも怒涛の寄り身に浴びせ倒されるような迫力があるが、戦争の残酷さや国家の巨大さも、人間の生死を越えうる一念によって砕け散る感がする。それが本書の凄みだ。

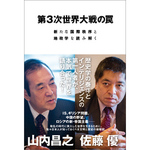

「新たな国際秩序と地政学を読み解く」と副題にあるが、「地政学、文明、歴史から読む新たな国際情勢の地殻変動」だと思った。

「新たな国際秩序と地政学を読み解く」と副題にあるが、「地政学、文明、歴史から読む新たな国際情勢の地殻変動」だと思った。

イスラーム国(IS)、シリア、ギリシャ、ウクライナ、イエメン等をめぐる対立や紛争の構造。そこにある米国、ロシア、イラン、サウジアラビア、トルコ、イスラエル等々の思惑。その背景にあるスンナ派、シーア派等々の宗教と歴史と地政・・・・・・。

緊張する中東、ロシア地域は、日本にとっては、どうしてもその大きな構造変化とその戦略に鈍感になりがちだ。それが怖い。本書はまさにその中東、ロシアの専門家・山内昌之さん、佐藤優さんの対談だが、大胆かつ本質的、鋭角的だ。「イスラーム国、中東の狂った果実」「地政学を抜きにして中東情勢は読み解けない」「地理と民族が彩るロシアの曲折」「欧米史観と虚国ギリシャの悲劇」「中国の理屈なき海外膨張と中東への野望」「情報地政学で理解する未来図、そして戦争」の6章よりなるストレート対談。

「戦争を正面から考える」がテーマで「日本で戦争をすることを決めるのは誰なのか」「国民を兵士として、あるいは戦争支持者として動員するには、人間の精神にどのような働きかけを行うのか」という問いが提示される。とくに後者――。哲学者・田辺元の太平洋戦争開戦前の著書「歴史的現実」と終戦直後の著書「懺悔道としての哲学」にふれ、「死者との連帯」の視点を掘り下げる。そして「国家の歴史、救済・・・・・・このように大きな問題と死者の問題を結びつけると、ルターとなり、田辺元となり、麻原彰晃のような言説を生み、それを信奉し、行動を起こす人間を生む、あるいは異論をとなえられない世間の空気を生むのです」という。そして「愛する人の死を起点にすること」を示す。

そのうえで、「国家は必要悪だが、"悪"がせり出す存在になるゆえに、国家との距離のとり方が大事だ」「中間団体が強くなることで、社会全体を強靭にできる」「自分の愛する人、親しい人――それは亡くなった人も含めて――を起点に人間関係をつなげ、強固にする」ことの重要さを説く。

また「"シーア派のアラブ人"という新しい民族が誕生しつつある」「沖縄人のアイデンティティー」という変化する視点を提示している。