多くの人が100年ライフを生きる時代が来る。2050年までには、日本の100歳以上の人口は100万人を超え、2007年に日本で生まれた子どもの半分は、107年以上生きることが予想される。世界全体が長寿時代に進んでいく。過去のモデルは役に立たない。長寿化時代には人生の設計と時間の使い方を根本から見直す必要がある。長寿を厄災でなく恩恵にする人生戦略だ。

多くの人が100年ライフを生きる時代が来る。2050年までには、日本の100歳以上の人口は100万人を超え、2007年に日本で生まれた子どもの半分は、107年以上生きることが予想される。世界全体が長寿時代に進んでいく。過去のモデルは役に立たない。長寿化時代には人生の設計と時間の使い方を根本から見直す必要がある。長寿を厄災でなく恩恵にする人生戦略だ。

今までは「教育→仕事→引退」の3ステージの人生だ。年金・老後の蓄え・住宅ローンなどの有形の資産に議論が集中するが、余暇時間の使い方、パートナー同士の深い関わり合い、友人関係のネットワーク、学習とスキルアップなどの無形の資産が重要となる。変身できるマルチステージの人生だ。レクリエーション(娯楽)を労費するのではなく、自己のリ・クリエーション(再創造)に振り向けることだ。快適なぬるま湯の外に出て行き、未来につながる道を思考する「成長思考」の持ち主になることだ。教育機関も企業もその大きな動きを課題として受け止め、前に進める必要がある。企業は「仕事と家庭」との関係に留意し、「年齢を基準にする」ことをやめ、まさに「働き方改革」に力を注ぐことになる。政府が取り組む課題は複雑・多岐、既存の分類は成り立たなくなる。

人生に単線型ではない新しいステージが現われる。選択肢を狭めず幅広い針路を検討する「エクスプローラー(探検者)」、自由と柔軟性を重んじて小ビジネスを起こす「インディペンデント・プロデューサー(独立生産者)」、仕事や活動に同時並行で携わる「ポートフォリオ・ワーカー」など選択肢は増える。そのためのエネルギー再充填と自己再創造の移行期間の確保と環境整備が重要となる。働き方改革を越えて、生き方改革という命題が横たわる。

ロンドン・ビジネススクール教授の著名な2人が訴えかける。

「パクス・ブリタニカ」といわれた英国の栄光の時代は過ぎ去り、第一次世界大戦を経て、世界の覇権は米国へと移っていった。そして経済力・産業力においても世界的地位は低下し、最近はEU離脱を巡って迷走が危惧されている。しかし、英国は「実にしたたか」であり、歴史的にも「引き際の魔術師」であった。今もその存在感、影響力は隠然たるものがある。「英国はグレートブリテン島として捉えるのではなく、そのグローバル・ネットワークの中で捉えるべきである。それがソフトパワーとネットワーク力による『ユニオンジャックの矢』だ」という。「『ユニオンジャックの矢』は『シティ』に世界各国のマネーを呼び込み、世界の開発や産業に関する情報を『シティ』に集中していく仕組みだ」「ロンドン、ドバイ、ベンガル―ル、シンガポール、シドニーと伸びる直線だ」とその構造を提示する。

「パクス・ブリタニカ」といわれた英国の栄光の時代は過ぎ去り、第一次世界大戦を経て、世界の覇権は米国へと移っていった。そして経済力・産業力においても世界的地位は低下し、最近はEU離脱を巡って迷走が危惧されている。しかし、英国は「実にしたたか」であり、歴史的にも「引き際の魔術師」であった。今もその存在感、影響力は隠然たるものがある。「英国はグレートブリテン島として捉えるのではなく、そのグローバル・ネットワークの中で捉えるべきである。それがソフトパワーとネットワーク力による『ユニオンジャックの矢』だ」という。「『ユニオンジャックの矢』は『シティ』に世界各国のマネーを呼び込み、世界の開発や産業に関する情報を『シティ』に集中していく仕組みだ」「ロンドン、ドバイ、ベンガル―ル、シンガポール、シドニーと伸びる直線だ」とその構造を提示する。

さらに、英国にある「厚み」「したたかさ」がどこから生まれたかを歴史的に分析する。「デモクラシー」と「ヒューマニズム」――。「自分が圧倒的に優位だという状況で示すヒューマニズム、やさしさ、思いやり――その一方で、自分を凌駕し、否定する可能性のある存在に示す猜疑心、嫉妬心、敵愾心、・・・・・・とりわけアングロサクソンといわれるこの数百年の世界史を主導してきた人たちの思考に交錯する『抑圧的寛容』・・・・・・」「試練の時こそ、つくり上げてきたネットワーク、蓄積、資産がものをいう。民族の英知、ポテンシャルとはそういうものである」「イギリス紳士のいぶし銀のようなユーモア感覚、現実と対話しながら粘り強く回答を求めていく意思。理念に走るのではなく、ほどよく妥協していく柔軟さ、決して深刻にならず、歴史の中から身につけてきた知恵で軽妙に落としどころを見出すしなやかさ、それがイギリス人のスピリットだといえよう」・・・・・・。対欧州、対植民地、対米をはじめとし、世界史の中心として格闘してきた英国の英知とネットワークの厚みが、混迷する世界のなかでどう発揮されるか、それは日本の課題でもある。

江戸時代前期の上方落語の祖・米沢彦八(?―1714年)を描いた小説。江戸の鹿野武左衛門や京都の露の五郎兵衛と並ぶ三大辻咄の米沢彦八。難波村の漬物屋に生まれて、生玉神社の小屋で、当世仕方物真似の看板の下、俄か大名で笑いを取る。「軽口御前男」や「軽口大矢教」など笑話集を出す。江戸と京都と大阪では、「笑い」が違うし、時の流れとともに形式も異なるが、街の盛場や祭礼の場で道ゆく庶民相手に「笑い」をとる辻咄が根源であることがよくわかる。

江戸時代前期の上方落語の祖・米沢彦八(?―1714年)を描いた小説。江戸の鹿野武左衛門や京都の露の五郎兵衛と並ぶ三大辻咄の米沢彦八。難波村の漬物屋に生まれて、生玉神社の小屋で、当世仕方物真似の看板の下、俄か大名で笑いを取る。「軽口御前男」や「軽口大矢教」など笑話集を出す。江戸と京都と大阪では、「笑い」が違うし、時の流れとともに形式も異なるが、街の盛場や祭礼の場で道ゆく庶民相手に「笑い」をとる辻咄が根源であることがよくわかる。

「儂はただ人を救いたいだけなんや。人笑わすのは、出世のためでも名声のためでもない」。天下一のお伽衆をめざした彦八だが、時代にもまれながら生まれた「辻咄」という、純粋な笑い話だけで銭を稼ぐ、辻芸人の世界のど真ん中に踊り出ていく。笑いを志し、笑いを極めようとし、笑いを大衆文化にした男の挫折と栄光。

副題は「ナチスの時代を生き延びたユダヤ人と日本人」――。ベルリン在住の作家・六草いちかさんが、あの凄惨な時代を奇跡的に生き延びたユダヤ人と、杉原千畝(リトアニア領事代理)のようにそれを助けた日本人を丹念に取材し調べあげたもの。証言は生々しく、壮絶。「生き延びたのは偶然の積み重ね」「生死を分けた一瞬に自ら死を賭した捨て身の人がいてくれた」「密かにユダヤ人を助けるドイツ人や在独の日本人」・・・・・・。狂気に同調してしまう人間、人間性とは・・・・・・。問いは重く苦しい。

副題は「ナチスの時代を生き延びたユダヤ人と日本人」――。ベルリン在住の作家・六草いちかさんが、あの凄惨な時代を奇跡的に生き延びたユダヤ人と、杉原千畝(リトアニア領事代理)のようにそれを助けた日本人を丹念に取材し調べあげたもの。証言は生々しく、壮絶。「生き延びたのは偶然の積み重ね」「生死を分けた一瞬に自ら死を賭した捨て身の人がいてくれた」「密かにユダヤ人を助けるドイツ人や在独の日本人」・・・・・・。狂気に同調してしまう人間、人間性とは・・・・・・。問いは重く苦しい。

1933年ヒトラー内閣成立、ユダヤ人の公職からの追放、焚書事件、反ユダヤ運動の広がり。1935年ニュルンベルク法制定によってユダヤ人の人権が公然と剥奪。1938年11月の「水晶の夜」事件発生、町全体がユダヤ人憎悪の危険状態に突入。1939年ドイツのポーランド侵攻・第二次世界大戦。1941年ベルリンからの強制収容所行き列車移送開始、ユダヤ人の出国禁止。1942年7月ベルリンからアウシュヴィッツ絶滅収容所行き列車移送開始。1943年2月、ベルリン市内残留ユダヤ人を残らずアウシュヴィッツへ送る「工場作戦」実施(ベルリンからユダヤ人一掃作戦)。1945年4月、ソ連軍のベルリン砲撃。そして5月にドイツ降伏。

ベルリンにはかつて16万人以上のユダヤ人が暮らしていたが、終戦までこの町で生き延びたのはわずか6千人だった。日独が同盟関係にあったなかでユダヤ人を救ったベルリンの日本大使館、古賀守、近衛秀麿、藤村義朗、杉原千畝、毛利誠子・・・・・・。多くの日本人が描かれている。

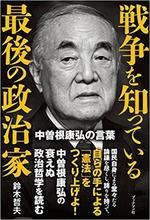

「私の体の中には国家がある」「政治家は歴史の法廷に立つ。その決断の重さの自覚なくして国家の指導者たりえない」「政治家は、寝ても覚めても、この国をどうするかという課題を、いつも胸に抱いていないといけない立場である」――。まさに中曽根元総理を語ることが、そのまま戦後の日本の政治を語ることになっている。若い時も総理の時も、その後も今もだ。まず本書で感じたことはその凄さだ。

「私の体の中には国家がある」「政治家は歴史の法廷に立つ。その決断の重さの自覚なくして国家の指導者たりえない」「政治家は、寝ても覚めても、この国をどうするかという課題を、いつも胸に抱いていないといけない立場である」――。まさに中曽根元総理を語ることが、そのまま戦後の日本の政治を語ることになっている。若い時も総理の時も、その後も今もだ。まず本書で感じたことはその凄さだ。

「中曽根は、総理大臣には『経済重視型』(吉田茂、池田勇人、佐藤栄作・・・・・・)と、『政治重視型(思想重視型)』(岸信介、三木武夫、中曽根・・・・・・)がいて、代わり代わり出てくると政治はうまくいく、という」「かくして中曽根は、『反吉田茂勢力』『反共産勢力』『自主憲法制定』『再軍備』を訴えて選挙を戦ったのである(1947年4月)」「"大局さえ失わないなら大いに妥協しなさい"・・・・・・この言葉ほど私の人生観を左右したものはない」「マッカーサー総司令部は、軍国主義復活の芽を徹底的につぶそうとし、その中核を形成した過激な国家主義に対する警戒心を緩めませんでした。しかし、私は健全なナショナリズム、その基盤となる愛国心こそ戦後の復興に不可欠なものと考えていました」「・・・・・・その間、現憲法も国民の間に受け入れられ、自由や民主主義、平等という考えも定着し、今日の日本の繁栄を支える大きな基礎となったことは否定できない。ただ、その過程で見失ったことも多い。やはり歴史や伝統、文化といった日本固有の価値をうたわぬことは、その国の憲法にとって大きな欠落と言うべきだろう」「我々の手による堂々たる憲法を作らなければならない」「政治家は、結果責任で仕事をしなければ失格である」・・・・・・。

戦後日本の政治史を語るには、本書は短い。だが、中曽根元総理の言葉を掘り起こすことによって、戦後の政治史・事件・抗争がありありと見えてくる。