人口減少社会は目の前にある。このままいくと896の市町村が消滅する危機にある。副題に「東京一極集中が招く人口急減」とあるように、東京が全国の若者、若い女性を吸い込んでいく"ブラックホール"になる。減少を続ける若年女性人口の予測から、かなり大胆にデータを突きつける。

地方創生の意味が明確に浮かび上がる。国交省として私の長年の政治テーマであった「国土のグランドデザイン2050」を今年7月に打ち出した。個性ある都市を、そして連携で圏域を形成する「コンパクト+ネットワーク」「対流促進型の国土形成」だ。本書は、「人口急減社会への警鐘」を序章とし、「極点社会の到来」「求められる国家戦略(長期ビジョンと統合戦略の策定)」「東京一極集中に歯止めをかける("防衛・反転線"の構築、人口流出を食い止めるダム機能・地方中核都市の形成、コンパクトシティ)」「国民の希望をかなえる――少子化対策(希望出生率は1.8、人口の超長期統計、結婚・妊娠・出産・育児に厳しい日本社会と企業における働き方の変革)」「未来日本の縮図として北海道の地域戦略」「地域が活きる6モデル」――などについて述べている。

論議を急ぎ深め、前に進めたい。

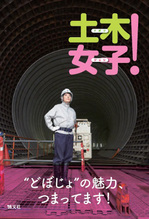

松本小夢さんのマンガに「ドボジョ!」がある。本書は「ドボ女」の写真集。女性が土木の現場でヘルメット、作業衣で、元気に、しっかり働いている姿を知ってもらうには写真がいい。それも仕事中とそうではない時の姿、そのギャップも知ってもらうと面白いのではないか。そうしたことから生まれたのが、この「業界初! 土木女子写真集」だ。

20人の女性が登場している。私はそのうちの4人と懇談をしている。8月には外環の現場で、9月は大臣室でもお会いした。いずれもしっかりした意志が感じられ、子育てしながら頑張っている人もいる。

女性の活躍は、今後、日本で不可欠だ。そのため建設現場でいえば、「トイレ」とか「更衣室」、子育て支援環境などを整える必要がある。現場監督が女性だと「汚い」「キツイ」と思われがちな現場が変わると喜ばれている。

「ドボジョ」「建設なでしこ」「トラガール(トラック運転女子)」が元気で、「現場男子」に勢いがつくと、日本の未来に希望が出てくる。

「GとLの経済成長戦略」と副題にある。グローバルな経済圏で活動する産業、企業、人材に関わる話と、ローカルに密着せざるを得ない経済圏の問題は、かなり様相が異なる。Gの世界とLの世界を区分して観察し、成長を探る。GかLかではなく、GはGとして、LはLとして最適な政策を選択・遂行していく。そこに「GもLも」で行ける道が開かれる。

Gで勝ち抜くには、グローバル高度機能に特化した産業立地政策、超がつくほどの高度人材など、ビジネスオリンピックを勝ち抜く施策がカギとなる。法人税引き下げも、要は投資を呼び込む魅力的な場をつくること、産業立地競争力を高めるという問題だ。

そしてローカル経済圏だ。「じつはほとんどの産業がローカル経済圏のプレーヤー」「淘汰が起きにくいローカル経済圏では穏やかな退出と集約化で寡占的安定へ」「地方発のグローバル企業とかカリスマ経営者が必要なのではない」「中小企業政策を大転換させよ(個人保証や信用保証協会・・・)」「地方の組成は、集約によるコンパクトシティ化と駅前商店街の復活」「"モノ"から"コト"消費の時代へ」・・・・・・。Gの世界で活躍する冨山さんは、東日本の路線バスを中心とする公共交通機関を「地域住民との"共創"関係を構築」して実らせた人でもある。人口減少・超高齢社会日本の現在から未来への課題に、切れ味ある示唆を与えてくれている。

イスラーム世界にもともとあった移動・情報ネットワークと統一共同体概念――これが、欧米から始まったグローバリゼーションの流れのなかで、さらに緊密化し、強化されてきた。・・・・・・そこに国境も情報の壁も乗り越え、多種多様なものとつながりながら新しい解釈が解釈者によって生まれている。世界のイスラーム化現象だ。

その解釈には当然、キリスト教世界、近代文明、異教徒との関わり、その国の風土と解釈者の生い立ちが関係する。そしてまた、クルアーン解釈においては、その言が当然、アッラーの使徒であり、預言者であるムハンマドの時代の社会、文化、言語の制約と普遍的原理をどう考えるかという問題に常に直面する。

4人が登場する。まずアメリカ人「フェミニストの模索」――アミナ・ワドゥードとその解説書「クルアーンと女性――聖なるテクストを女性の視点から読む」だ。男女平等の視点によるクルアーン解釈だ。次にアパルトヘイト解決への道――ファリド・イサクだ。「解放のための宗教的多元主義」の観点からクルアーンを解釈した「クルアーン、解放そして多元主義――抑圧に対抗するための宗教的連帯に関するイスラーム視点」だ。次にイスラーム主義への回帰――ビラール・フィリップスだ。西洋社会の誤りを正す最善の書と考え入信した彼の解説書が「『部屋』章解釈――クルアーン四九章への注釈」だ。そして西洋社会との協調――フェトフッラー・ギュレン(トルコが生んだ世界的市民運動家)の解釈書「クルアーンを内省的に読む」だ。自己を律し、他宗教との対話を追求する。

プノンペンで著者のご主人から紹介された本書だが、丁寧に、真摯に、文献に当たり、「グローバリゼーション時代の宗教」を示してくれている。

1948年(昭和23年)発刊されたヘレン・ミアーズ(東洋学研究、ミシガン大学等で日本社会について講義、戦後日本の労働基本法の作成に携わる)の著作。しかし日本ではGHQから翻訳が禁じられた。

あの昭和の戦争――「世界で最も凶暴で貪欲で猛々しい侵略的、拡張的な戦闘的民族という誇張された日本民族像がつくりあげられた」。しかしそれは1853年ペリー来航以来の近代日本であり、それ以前の日本はそうではなかった。日本人は欧米を先生として学んだ(それも真面目に)のであり、やがて日清戦争、日英同盟、日露戦争を経て、小「大国」になり、ついに新たな「略奪的西洋列強」になった。「最初の教育で日本は、人道主義、機会均等、人種の平等なるものは、国際法のルール同様、法的擬制にすぎないことに気付いたのだ。・・・・・・国際関係のルールとは、実は暴力と貪欲を合法化したようなものだ。基本原則の中で大国がきちんと守っているのは唯一、各国の政策立案グループが設定した"国益"だけではないか。日本はそれをしっかり実践していく」とまでいう。

テーマは「昭和の戦争とは何であったか」「あまりにもみじめで悲惨な日本人兵士と日本人」とともに、「日本が西洋列強から何を学んだか」であり、「日本人論」でもある。そして「欧米列強の思惑と戦争に突き進んだ日本」の構造的、心理的分析だ。

歴史観は風化のなかで固定化しがちだ。しかし、その時の生々しい生きざまを常に蘇らせる作業と、視点の高さ、包括性が不可欠だと思う。