首都直下地震、南海トラフの大地震が切迫し、高度成長期に造られたインフラの老朽化が懸念される。公共事業は今、大きく変わり、防災・減災、老朽化対策、メインテナンス、耐震化がメインストリームとなる。あわせて、世界の都市間競争が激化し、大都市の再建は喫緊の課題だ。人口減少、高齢化は急激に進み、地方都市の再生は、生き残りをかけたコンパクトシティ+ネットワーク、個性ある地方創生、対流促進型の国土形成に向けて、まさに今スタートしないと間に合わない。

本書は「ダム」「道路」「鉄道」などが、戦後どのような苦難の歴史のなかで築かれてきたかを政治も交えて述べている。技術の専門家は「黙して語らず」が多いが、公共事業については、もっともっと実態を正確に踏まえて語る論客が多く出ないといけない。いつまでも危機感を欠いたキャッチフレーズの論が跋扈するようでは、脆弱国土・日本は危ない。

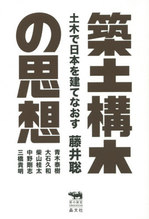

土木の語源は「築土構木」という言葉。これは中国の古典「淮南子(えなんじ)」の「劣悪な環境で暮らす困り果てた民を目にした聖人が、彼らを済(すく)うために、土を積み(築土)、木を組み(構木)、暮らしの環境を整える事業を行った。結果、民は安寧の内に暮らすことができるようになった」に由来する。つまり、土木(築土構木)とは「土を積んで木を組んで、民の生活環境を整えて人々を幸せにし、経済、文化・芸術を発展させよう」というものだ。文明を築きあげるものであり、政治の要であり、現場実践主義ともいうべき机上の空論を排したプラグマティズムだ。

日本は脆弱国土だ。それにもかかわらず日本では公共事業バッシングが続いた。世界では珍しいことだ。そこには「政府の事業を嫌うアンチ政府勢力、市場主義の勢力、緊縮財政論者の勢力、財政破綻論者の勢力の合作」「背後には経済思想の歪み」があるという。同時に、「人間は自然の中に生きている。しかし現代人は、その当たり前の前提を忘れ、"社会"、されに言えば"人間関係"の中"だけ"に生きている錯覚に陥っている」「大自然という"住処"に暮らしていることを忘れ、その"住処"を作り上げてきた営みを忘れている」ことを指摘する。仏法は「五陰世間」「衆生世間」「国土世間」の三世間を説くが、人間生命、社会は認識しても、国土世間を忘れているという思想・哲学の不在と、経済思想の歪みに根源があるということだ。築土構木(土木)とは、人が「大自然を住処とする」ことのうえに「民の安寧」をもたらす営為だ。

本書は藤井聡さんと6人の論客との対談より成っている。

第151回芥川賞受賞作。離婚したばかりの元美容師・太郎が、世田谷区の取り壊し寸前の古いアパートに引っ越してきた。そこで隣人(女)とかすかな交流が始まる。なにげない日常生活。しかしそこには静かな歓びや人との心の通い合い、見えないものが立ち現れてくる発見、日常のなかに起きる出来事・・・・。丁寧に、鮮かに、心情を描いている。

今年2月の大雪と都知事選が突然出てきて、本当に今年のことだ、今年の作品だと驚いた。街も家も庭も、欅や紫陽花や百日紅や金木犀などの草木も、動物も、そして引っ越していく人も、空室がふえていく空間も、生老病死の変化相にあることが静かに語られるが、そのなかで無常よりも幸福感が漂ってくるのがいい。