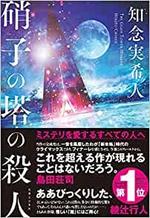

これぞ本格ミステリーと、真正面からぶちかます圧巻の力作。長野県北アルプス南部の蝶ヶ岳中腹に立つ装飾ガラスで覆われた奇妙な円錐形の「硝子館」。造り住むのは、帝都大学生命工学科の教授を務めていた神津島太郎。大富豪となった神津島は、重度のミステリフリークにしてコレクター。国内外のミステリ小説、映画、貴重な資料を買い漁り、この「硝子館」の展望室に収蔵していた。ある日、神津島は「重大な発表をする」と、ミステリ好きの医師・一条遊馬、名探偵を名乗る碧月夜、小説家の九流間行進、ミステリ編集者・左京公介、霊能力者の夢読水晶、刑事の加々見剛の6人を集める。館に住む神津島、執事の老田真三、料理人の酒泉大樹、メイドの巴円香の4人を入れて計10人。

これぞ本格ミステリーと、真正面からぶちかます圧巻の力作。長野県北アルプス南部の蝶ヶ岳中腹に立つ装飾ガラスで覆われた奇妙な円錐形の「硝子館」。造り住むのは、帝都大学生命工学科の教授を務めていた神津島太郎。大富豪となった神津島は、重度のミステリフリークにしてコレクター。国内外のミステリ小説、映画、貴重な資料を買い漁り、この「硝子館」の展望室に収蔵していた。ある日、神津島は「重大な発表をする」と、ミステリ好きの医師・一条遊馬、名探偵を名乗る碧月夜、小説家の九流間行進、ミステリ編集者・左京公介、霊能力者の夢読水晶、刑事の加々見剛の6人を集める。館に住む神津島、執事の老田真三、料理人の酒泉大樹、メイドの巴円香の4人を入れて計10人。

そこで起きる連続殺人事件。山奥に建つガラスの尖塔、雪崩によって生じたクローズドサークル、連続して起きる密室殺人、ダイイングメッセージに血文字の暗号、個性的な招待者たち、秘密の地下牢と転がる白骨死体、隠し扉に秘密の階段、そしてかつてその場所で起きた「蝶ヶ岳神隠し」連続殺人事件・・・・・・。これを"名探偵"碧月夜が次々と解明、振り回されながらも"ワトソン"役の一条遊馬も自らの"犯罪"を心に隠しつつ事件を探っていく。

「ポー、ルブラン、ドイル、クリスティ、クイーン、カー、乱歩、横溝、鮎川、島田、綾辻・・・・・・。海外の古典から新本格まで私は夢中になって父の蔵書を読み漁った。・・・・・・ホームズ、デュパン、エラリー、ポワロ、明智、金田一、御手洗、それらの名探偵が実在し・・・・・・名探偵はまさにヒーローだった」「神津島さんは綾辻行人の『館シリーズ』を偏愛していました。特に本格ミステリブームの火付け役となった『十角館の殺人』を」「ただ、『十角館の殺人』で新本格ムーブメントが爆発する土壌を作ったのは島田荘司なのは間違いない。デビュー作『占星術殺人事件』『斜め座敷の犯罪』『暗闇坂の人喰い木』などの名作を生み出す一方、綾辻行人、法月綸太郎、歌野晶午など新本格ムーブメントを担う作家を世に送り出している」と作中で書いている。その島田荘司、綾辻行人、法月綸太郎等が帯でも賛辞を寄せ、有栖川有栖は「まるで本格ミステリのテーマパーク」と言っている。本格ミステリと呼ばれる高尚な知的ゲームの世界のド真ん中、がぶり寄りだ。

2014年8月の「広島土砂災害」から7年――。20日、広島市安佐南区八木で行われた住民主催の献花式に、公明党の斉藤てつお衆院議員(副代表)らが参加。亡くなった77人の犠牲者の冥福を祈りました。

西日本を中心に襲った先日の豪雨でも、広島には特別警報が発せられました。7年前の豪雨土砂災害の時の国交大臣は私でした。その後、国交省は広島に堅固な砂防堰堤を99基造りました。今回は既設も含め、それらの4基が現実に土砂災害を防ぎ、また7年前の教訓を受けて、早め早めの避難をしていただくことができました。この力は大きく、先日の広島の特別警報下での死者はゼロ。更にハード、ソフト曲面にわたっての防災・減災に力を入れていきます。

「日本も世界もリベラル化している」「リベラルは、『自分の人生は自分で決める』、すべての人が、『自分らしく生きられる社会』をめざすべきだという価値観のことだ」――。しかし、「自由で自分らしく」といっても、それが現実には呪縛となり、「リベラル化」のベクトルが全ての問題を引き起こしている。「誰もが自由に生きられる」というリベラルの呪縛が、「夢の氾濫と挫折」「グローバル市場のなかでの富の偏在」「成功も失敗も自己責任というベクトル」「薄いネットワークの広がりと親友・家族の減少等による孤独・孤立の深刻化」「誰もが知能と努力で成功できるようにはなったが、知能格差が逆に顕わになっている現実(知能の高い"上級国民"と知能の低い"下級国民"の分断)」「モテル奴とモテナイ奴、才能のある奴とない奴の宿命的亀裂」・・・・・・。つまり、「才能ある者にとってはユートピア、それ以外にとってはディストピア」「知識社会・評判社会になっている今、"自分らしく生きる"という特権を享受できる"上級国民"と、"自分らしく生きるべきだ"という社会からの強い圧力を受けながらそうできない"下級国民"」となっているのだ。リベラルな社会の「残酷な構造」を率直に的確に剔抉する著作。

「日本も世界もリベラル化している」「リベラルは、『自分の人生は自分で決める』、すべての人が、『自分らしく生きられる社会』をめざすべきだという価値観のことだ」――。しかし、「自由で自分らしく」といっても、それが現実には呪縛となり、「リベラル化」のベクトルが全ての問題を引き起こしている。「誰もが自由に生きられる」というリベラルの呪縛が、「夢の氾濫と挫折」「グローバル市場のなかでの富の偏在」「成功も失敗も自己責任というベクトル」「薄いネットワークの広がりと親友・家族の減少等による孤独・孤立の深刻化」「誰もが知能と努力で成功できるようにはなったが、知能格差が逆に顕わになっている現実(知能の高い"上級国民"と知能の低い"下級国民"の分断)」「モテル奴とモテナイ奴、才能のある奴とない奴の宿命的亀裂」・・・・・・。つまり、「才能ある者にとってはユートピア、それ以外にとってはディストピア」「知識社会・評判社会になっている今、"自分らしく生きる"という特権を享受できる"上級国民"と、"自分らしく生きるべきだ"という社会からの強い圧力を受けながらそうできない"下級国民"」となっているのだ。リベラルな社会の「残酷な構造」を率直に的確に剔抉する著作。

攻略がきわめて困難なゲームは「無理ゲー」と呼ばれる。リベラルなこの社会は、「『自由で自分らしく』というルールの下で、『社会的・経済的に成功し、評判と性愛を獲得する』という困難なゲーム(無理ゲー)をたった一人で攻略しなければならないという社会」だ。「無理ゲー社会」に現代人は放り出され、かつ人生の攻略難度はますます上がっている。その分析はまさに縦横無尽。

「自分らしく生きるという呪い」「『自分さがし』という新たな世界宗教(多様性が認められるようになり、マイノリティが社会に包摂されるようになるにつれて、かえってより深い分断線が引かれる)」「知能格差社会("知能+努力"のメリトクラシーのディストピア、教育と努力で夢が叶うという神話、遺伝的宝くじ=遺伝ガチャで人生は決まるのか、"哲学芸人"のパフォーマンス、知識社会における経済格差は知能の格差の別の名前、知能だけでなく努力にも遺伝の影響があり、"頑張れない"のだ)」「経済格差と性愛格差(白人差別のレイシズムと下級国民の王トランプ、日本の非大卒は子どもの高等教育に関心もなく苦痛でもある、脳は科学や理性ではなく陰謀論で思考する、"神"になった"非モテ"のテロリスト、男は競争し女は選択する、貧乏な男はモテない現実、モテ・非モテ格差は解消できないうえ低所得の男は更に苦境に追い込まれる、リベラルに強い敵意をもつに至る)」「ユートピアを探して(資本主義は夢を実現するシステム、富のベルカーブは崩れて格差のロングテールへ、移民にもUBIを支給するのか、いくらでも稼げるUBIの問題、MMTへの3つの疑問、働くこととUBI、MMTの最後の雇い主)」「評判格差社会という無理ゲー(お金は分配できるが、評判はできない)」――。生き辛さが増していく社会、"残酷な世界"をどう生きるかを問いかける。

「危機の今こそ、子どもの未来を本気で考えよう」が副題。長年、小学校の教諭を務めていた山口美智子さん。その途中、次男出生時に血液製剤フィブリノゲンを投与され肝炎を発症し、インターフェロン治療の副作用に苦しんで教師を退職、薬害肝炎訴訟の全国原告団代表となり、ついに「薬害肝炎救済法」が2008年に制定された。私も何度もお会いし、当時の福田総理とも救済を打ち合わせた。その後も現場で具体的に「救済」が進むように力を合わせ、連携を取るようにしてきた。

「危機の今こそ、子どもの未来を本気で考えよう」が副題。長年、小学校の教諭を務めていた山口美智子さん。その途中、次男出生時に血液製剤フィブリノゲンを投与され肝炎を発症し、インターフェロン治療の副作用に苦しんで教師を退職、薬害肝炎訴訟の全国原告団代表となり、ついに「薬害肝炎救済法」が2008年に制定された。私も何度もお会いし、当時の福田総理とも救済を打ち合わせた。その後も現場で具体的に「救済」が進むように力を合わせ、連携を取るようにしてきた。

そうした「薬害C型肝炎訴訟」に勝利し、その救済に全力で走ってきた山口さんの"永田町・霞ヶ関"に対する率直な思いを描きつつ、その心には、常に「子どもの未来を考えよう」「コロナ禍の今だからこそ、幼児教育の『質』を考えよう」「幼保連携型認定こども園の現状」「保育と教育を一体化した『質の高い乳幼児期の保育・教育の実現』のために何が必要か」「園から小・中・高に繋がる教育の連続性」などを現場を踏まえて熱く語っている。常に暖かく真っすぐで行動的な山口美智子さんの熱と力が伝わってくる。