米国人ジャーナリスト、チャールズ・C・マンの世界的ベストセラー「1493 世界を変えた大陸間の『交換』」を、児童文学者レベッカ・ステフォフが、コンパクトにわかりやすくリライトしたもの。訳もいい。

米国人ジャーナリスト、チャールズ・C・マンの世界的ベストセラー「1493 世界を変えた大陸間の『交換』」を、児童文学者レベッカ・ステフォフが、コンパクトにわかりやすくリライトしたもの。訳もいい。

コロンブスが"新大陸"を発見(1492年)してヨーロッパに帰還した1493年から人とモノが行き交うグローバル化が開始された。長年隔絶されていた生態系と生態系が突然出会い、混ざり合った"コロンブス交換"。トウモロコシがアフリカに、サツマイモが東アジアに、ウマやリンゴがアメリカ大陸に渡り、多くの虫や植物、バクテリアやウイルスも交換された。タバコやゴムのインパクトは大きく、恐ろしいマラリアも大陸を渡った。人と人とが混ざり合い、アフリカ人奴隷がアフリカからアメリカ大陸へ大量に送られた。生態系と経済の激変は、従来の成功物語、発展物語ではない悲惨な現実を顕わにした。

現在につながる「コロンブス交換」の現実、グローバル化の現実を16、17世紀を中心にしてダイナミックに突きつける。

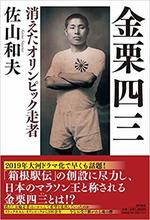

「人生はマラソン」「マラソンが人生」――。金栗四三はまさに「走って走って走り抜いた」人だ。日本人として初めてオリンピックに参加した二人のうちの一人。1912年のストックホルム大会。クーベルタンが日本人選手の派遣を、高等師範学校校長の嘉納治五郎に要請、金栗はそこの学生であった。国家主義への傾斜に落胆していたクーベルタンが、スポーツによる平和と友愛の涵養をめざし、「和」の国・日本の参加を求めたという。

「人生はマラソン」「マラソンが人生」――。金栗四三はまさに「走って走って走り抜いた」人だ。日本人として初めてオリンピックに参加した二人のうちの一人。1912年のストックホルム大会。クーベルタンが日本人選手の派遣を、高等師範学校校長の嘉納治五郎に要請、金栗はそこの学生であった。国家主義への傾斜に落胆していたクーベルタンが、スポーツによる平和と友愛の涵養をめざし、「和」の国・日本の参加を求めたという。

「消えたオリンピック走者」と副題にあるように、金栗は日本からスウェーデンに行くこと自体に悪条件が重なり、当日の暑さもあり、意識が朦朧となって26.7キロ地点で脱落する。ペトレ家に助けられたが、感動的なことは1967年、ストックホルムからオリンピック55周年行事への招待が金栗に寄せられたという。

1912年、帰国後の金栗はそれこそ走りに走った。箱根駅伝(2004年から最高殊勲賞として金栗四三杯が授与されている)、福岡国際マラソンなども金栗の奔走によるものだ。それ以上に、現在のマラソン、長距離走の発展の起爆力はまぎれもなく金栗四三だ。「道をつくった男」の偉大な人生を描く。

大変面白かった。不思議な感覚だった。きっとそれは、私が辻原登さんと同じ歳で、同時代を生き、かつ同級生たちも定年後の2周目の人生を模索していること等があるからだろう。「渡鹿野」「仮面」「いかなる因果にて」「Delusion」「月も隈なきは」の5つの短編。人生には予測不能な罠がある。理不尽な不意撃ちを食らうのが人生というものだろうと思う。

大変面白かった。不思議な感覚だった。きっとそれは、私が辻原登さんと同じ歳で、同時代を生き、かつ同級生たちも定年後の2周目の人生を模索していること等があるからだろう。「渡鹿野」「仮面」「いかなる因果にて」「Delusion」「月も隈なきは」の5つの短編。人生には予測不能な罠がある。理不尽な不意撃ちを食らうのが人生というものだろうと思う。

「月も隈なきは」――。定年になって、「街歩き」「邦画DVDを観る」「将棋道場」などを始めた男の頭に「1度でいいから"独り暮らし"をしてみたい」というかねてからの想いが持ち上がってくる。そして昔、友人に起きた理不尽な事件などが次々と思い出される。「月も隈なきは嫌でそうろう」――月は翳りもなく照り輝いているのがいい、とは限らない(徒然草)。これらの事件を今思うと"運命の悪意による不意打ち"を食らったのではないか、と男は思う。そして彼は「『なるようにしかならない』とどこかで思い定めたに違いない」等思いをめぐらす。「限界の無いアナーキーな自由さ加減が"不自由"だと受け止めているのである」・・・・・・。「渡鹿野」――池袋の風俗嬢ルミが失踪し、そのドライバーだった男は彼女の過去を追うが、伊勢の不思議な島にたどりつく。「いかなる因果にて」――中学時代の友人が死ぬ。怨念をかかえ続けた男たちは、なぜ今になって行動にでたのか。そして怨念の根源となった者は、どうなっているのか。5編ともいい。