平成が始まった日、1989年1月8日に生まれ、人気者の文化人としてメディアにも登場する「平成くん」。恋人の「愛」は、平成くんから平成の終わりとともに安楽死を考えていると打ち明けられ動揺する。出てくる場面や人は現実、安楽死の法律等をめぐっては虚――虚実の交差する展開に戸惑うが、「そこそこ幸せだが、存在に大きな不安」という平成の心象風景そのものがバックコーラスのように流れる。

平成が始まった日、1989年1月8日に生まれ、人気者の文化人としてメディアにも登場する「平成くん」。恋人の「愛」は、平成くんから平成の終わりとともに安楽死を考えていると打ち明けられ動揺する。出てくる場面や人は現実、安楽死の法律等をめぐっては虚――虚実の交差する展開に戸惑うが、「そこそこ幸せだが、存在に大きな不安」という平成の心象風景そのものがバックコーラスのように流れる。

合理的、機械的。AI・IoTの浸透、所有から利用へのシェアリングエコノミー等々、社会は急展開する。どうなるかと心配を抱えながら読み進み、人間味の匂いに半分ホッとしたりもする。その曖昧な交錯が平成末なのだろうか。時代の空気はそう流れているだろうが、それは生命力衰弱の時代であり、哲学不在の時代といえるし、"安楽死問題"というより"自殺の問題"だと思える。新しい時代は、それを脱したいものだ。

「天皇の師として、自由主義者として」と副題にあるように、「勇気ある自由人として、日本の師表として、自由主義経済学者として、反マルクス主義者として、カリスマ的慶應義塾長として、記憶されている」小泉信三。各時代ごとに、その生き方が明確、筋目がくっきりしている。

「天皇の師として、自由主義者として」と副題にあるように、「勇気ある自由人として、日本の師表として、自由主義経済学者として、反マルクス主義者として、カリスマ的慶應義塾長として、記憶されている」小泉信三。各時代ごとに、その生き方が明確、筋目がくっきりしている。

キチッとした家に生まれ育ち、文武両道、知識人としての教育を受け、友人にも恵まれる。時は社会主義、マルクス主義への関心が高い時代。第一次世界大戦、世界の混乱のなか経済学者としてマルクス主義批判の前面に立つ。

そして戦争――開戦となって以来、小泉はさかんに戦意高揚を訴える。長男・海軍主計大尉小泉信吉の戦死、学徒出陣、特別攻撃の重要性さえ説いた。45年5月には空襲で全身火傷を負う。

敗戦――敗戦による祖国愛の反省、道徳的背景(モラル・バックボーン)をしっかりさせることを、日本は怠るようになったのではないか。天皇や皇太子、そして国民が、かつての道徳的背景を取り戻すこと、そこに思想的課題を置いた。それが46年4月1日、東宮御学問参与に任じられ、皇太子教育の全権委員者として貫かれ、かつ「象徴天皇」の模索に寄り添うことになる。「君主は無私聡明、道徳的に信用ある人格として尊信を受ける人でなければならぬ」と「新しい皇室」像の構築に全精力を傾注する。偉大な小泉信三の生涯。

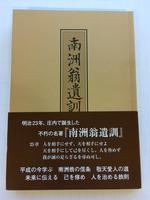

「南洲翁遺訓」の刊行は明治23年1月。戊辰戦争において西郷隆盛の寛大な処置にふれた荘内の人々が、礼と指導を仰ぎに次々と鹿児島を訪れる。そこで西郷隆盛の大きな人物と教えにふれ、感動をもって書き遺したのがこの「南洲翁遺訓」だ。酒井玄蕃は名高いが、とくに菅実秀と門弟等によって集録、篇纂。西郷の賊名が除かれたことを契機に明治23年1月刊行となった。

「南洲翁遺訓」の刊行は明治23年1月。戊辰戦争において西郷隆盛の寛大な処置にふれた荘内の人々が、礼と指導を仰ぎに次々と鹿児島を訪れる。そこで西郷隆盛の大きな人物と教えにふれ、感動をもって書き遺したのがこの「南洲翁遺訓」だ。酒井玄蕃は名高いが、とくに菅実秀と門弟等によって集録、篇纂。西郷の賊名が除かれたことを契機に明治23年1月刊行となった。

感ずるのは、人間の思想的骨格の太さ、ゆるぎなさだ。当時を反映し儒教等がその中核を成しているが、死線をくぐり抜け、維新回天の大偉業を成し遂げただけに、実践知、まさに知識・見識・胆識、まさに胆力を伴った見識が滲み出る。第21章、第24章にある「敬天愛人」――。「道は天地自然の物にして、人は之れを行うものなれば、天を敬するを目的とす。天は人も我も同一に愛し給うゆえ、我を愛する心をもって人を愛する也(第24章)」。「君子と小人(徳が才に勝る者と才が徳に勝る者)」「講学の道は敬天愛人を目的とし、克己を以て終始せよ」「命ちもいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、仕抹に困るもの也。此の仕抹に困る人ならでは、艱難を共にして国家の大業は成し得られぬなり」「道に志す者は、偉業を貴ばぬもの也」「平生道を踏み居る者に非れば、事に臨みて策は出来ぬもの也」「誠はふかく厚からざれば、自ら支障も出来るべし(誠というものは深く厚く)」――。西郷南洲の大きな人物像、その仁徳、豊かな庶民的人間味、私に堕せず道に生きる、処分(対応力)・実践の人、「敬天愛人」の人間学が表出する。

中学時代に陸上部に所属していた町田圭祐。駅伝で全国大会をめざしていたが県大会で僅差で敗れる。エースの山岸良太を出していたらとの後悔が拭い去れずにいた。そして陸上の強豪校・青海学院高校に進学したが、合格発表の日に交通事故に遭い、肝心の足はギブスで固められた。高校での部活・・・・・・。同じ中学出身の宮本正也に誘われてなんと放送部に入部する。いつの間にか、ラジオドラマ部門で全国高校放送コンテストへの参加をめざすことに熱中していく。そこでも「部の代表として誰が選ばれ東京に行くのか」で葛藤が広がる。そんななか、中学時代の「山岸良太欠場の真相」を知ることになる。

中学時代に陸上部に所属していた町田圭祐。駅伝で全国大会をめざしていたが県大会で僅差で敗れる。エースの山岸良太を出していたらとの後悔が拭い去れずにいた。そして陸上の強豪校・青海学院高校に進学したが、合格発表の日に交通事故に遭い、肝心の足はギブスで固められた。高校での部活・・・・・・。同じ中学出身の宮本正也に誘われてなんと放送部に入部する。いつの間にか、ラジオドラマ部門で全国高校放送コンテストへの参加をめざすことに熱中していく。そこでも「部の代表として誰が選ばれ東京に行くのか」で葛藤が広がる。そんななか、中学時代の「山岸良太欠場の真相」を知ることになる。

青春のひたむきさ、それを包む大人たちの心遣いがさわやかな旋律を奏でる。