言っていることはきわめて明確。ある意味では一つ。それがはっきりしているからこの本は話題の書となっているともいえる。

そして「高齢富裕層から若者への所得移転」「女性の就労と経営参加」「労働者ではなく、外国人観光客・短期定住者の受入」をいう。

その巨大な底流をしっかり踏まえて対応しつつ、労働集約型、発展途上国型の成長ではない日本の生きる道を探らなければならない。

太田あきひろです。

新年がスタートしました。今、各種の新年会に出席をしたり、ご挨拶まわりをさせて頂いております。ご挨拶をさせていただく中で、「このお正月、天気がいいですね」というと、「太田さん、天気じゃなくて景気だよ、頼むよ」。といわれます。時代は刻々変化しています。本当に政治の迷走を打ち破って、日本がしっかりしなければなりません。

昨日(5日)は、経済3団体、連合、日本レコード協会、自動車工業団体をはじめとする賀詞交歓会にも出席し、地元の町会等の新年会にも出席しました。

しっかりと頑張って参ります。

太田あきひろです。

新しい年を迎えました。昨年は皆様の真心からの御支援を賜り、心より感謝申し上げます。政治のひどい迷走が、「このままでは日本が沈没する」との危機となっています。本年は統一地方選もありますが、日本再建のため、闘って参ります。

やるべきことは明らかです。第一に「景気・経済の回復」、第二に「年金・医療・介護等の生活不安の解消」。この二点を軸として、需要創出や中小企業・雇用支援をブレなく断行、社会保障の充実に力を注ぎます。国益と庶民生活を守り抜く、断固たる覚悟の政治に変えなければならないと決意しています。

どこまでも現場を歩き「地域の安全」「地域の安心」「地域の元気」のために働きます。本年が良き一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。

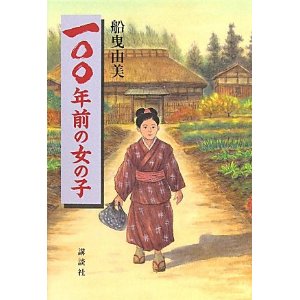

船曳さんの100歳となった母親が、米寿を過ぎたころから子供の頃からの四季おりおりの暮らし(足利の高松村)について語るようになった、それをまとめたのがこの書だ。

船曳さんの100歳となった母親が、米寿を過ぎたころから子供の頃からの四季おりおりの暮らし(足利の高松村)について語るようになった、それをまとめたのがこの書だ。

私の母も明治45年 生まれ、故郷の子どもの頃を思い出し、苦労ばかりしてきた父母のことを想いつつ読んだ。当時は、貧しかったことは勿論だが、生活は自然とともに、季節とと もに、家族・親戚・村の人々とともにあったことを改めて気付かされた。人間と自然しかないかのように。素朴で誠実な語りのなかで、なつかしさや悲しみだけ でなく、船曳さんが意図したかどうかはわからないが、「人生とは」「生活とは」「人が生きるということは」という根源的な問いかけが重々しく迫ってくる。

こういう本に出会えてよかった。

太田あきひろです。

年の瀬、今日も街は動いています。このところずっと、一年のご挨拶回りをしています。出る言葉は「それにしてもひどい政治ですね」「このままでは日本は沈没してしまう」というもの。そして、「何としても景気・経済の回復と雇用を」という言葉が続きます。

リーマン・ショックから2年余りの経済――。世界協調しての金融大緩和と財政出動で大恐慌回避とV字回復を成しとげたのが2009年の世界経済でした。しかし、今年はギリシャ・ショックにおびえ、通貨切り下げ競争に走り、G20を中心とした金融・財政政策に乱れが生じ、先進国と新興国が2極分化、"大いなる不安定"のなかにあります。

日本は、長いデフレを克服し経済正常化への確たる道を歩むべき重要な時を迎えています。大きく見れば、デフレ要因の「信用収縮」「株や地価下落の逆資産効果」「商品価格高騰の交易条件悪化」「円高による輸出減」を改善するチャンスといえます。先日決定の来年度予算・税制改正は「理念なき小手先、辻つま合わせ、財源あさり」と酷評されていますが、全くその通りです。政治の迷走は許されません。政治がしっかりしなければならないと思います。頑張ります。