吉本ばななによる現代版「遠野物語」が表題だが、そんなリキミはないと言う。「私が不思議を書くのであれば『日常を生きている中で、確かだったはずの世界に裂け目を見た、そしてそれは結果として、長い目で見たら、人生に少しだけ光を与えることになった』というものであってほしいと思った」と吉本ばななは言っている。

吉本ばななによる現代版「遠野物語」が表題だが、そんなリキミはないと言う。「私が不思議を書くのであれば『日常を生きている中で、確かだったはずの世界に裂け目を見た、そしてそれは結果として、長い目で見たら、人生に少しだけ光を与えることになった』というものであってほしいと思った」と吉本ばななは言っている。

日常の喧騒の中で、ふっと訪れる生と死の実存的生命の世界。家族や友人の死に触れたとき、過去と未来を映し出す夢を見たとき、偶然とは思えない人との出会いや出来事、本書にも出てくる「天井の木目に小さな顔があった。何度見ても顔だった」ようなこと、事故(訳あり)物件の住居・・・・・・。理屈のつかない、不思議な事はこの世にあり、人は事象の根底にある生命の深淵を覗くことになる。「怪談」話ではなく、生死の生命論的な感情に光を当てた13の短編集。

「だまされすくわれ」――。山の中を一人で歩くと、精神状態が変化する。人に会っても、人? 霊?

「唐揚げ」――。白血病で亡くなった従姉妹の小さなノートを預かる。お見舞いに行った日のことが書いてあり、「生きている若者へのうらやましさにもだえる」と・・・・・・。生きるって、贅沢なものだ。

「渦」――。外国人の元彼が死んだ。父も死んだ。「なんだかんだ言っても、先に進むのがいいんだよな。まだ見ていないものを見るっていうだけでも」と言った父を思う。「カーテンを開け、少し窓を開けた朝の光が部屋を照らし、新鮮な空気が細く入ってきた。今にいる・・・・・・やはり今というものが、何より最強なのだ・・・・・・とつぶやいたら、私の気持ちはさまようのをやめ、大丈夫になった」。

「幽霊」――幽霊みたいな細い傷が腕に刻まれたリスカの女に惹かれた。美しい、純な世界。とてもいい。

「光」――。著者の実話だと言う。中学生の時から知っていた若い女性のAさんがビルから飛び降りて亡くなった。彼女に言った最後のきつい言葉がどうしても気になってしまう。壊れてしまっていたAさん。「人は母の子宮からこの世に出てきたときに、世界との大きなつながりを失った感覚になるのだと思う。そして誰かたった1人でいいから、いつも自分の事ばかり考えてかまってくれる、母のお腹の中にいたときのように、一体化してくれる誰かを心のどこかで一生探してるように思う」「そのことを思い知りながら、やはり私はこの宇宙の理を、計らいを信じていたいと思うのだ。個人の世界の中では解決できない、もっと大きな因果の中で人は生きている」・・・・・・。「あらためてAさんに対して思う。出会ってくれてありがとう。笑顔を共有してくれてありがとう。思い出をありがとう。出会ってよかった」と言う。無常の中に常住を見る。宇宙生命の中で人間を見る人間哲学に導入する生老病死。

「炎」――。同級生のリュークが失踪する。普通に家族がいて、日常がある自分。家族の土台もなく、周りは知らない人ばかりのデューク。彼のベッドで眠ると悪夢を見る話。「おまえは育ちがいいんだよ。でも、すばらしいことだよ。俺はさ、いろんなバイトをしているうちに、裂け目みたいなものをいっぱい見た感じがするんだ」・・・・・・。「人が、どんなに人生をしくじってしまい、もしかしたら命を落としたかもしれなくても、何かほんのわずかな救いのようなものが、そこにはあり得る。親というものは、理屈も時空も超えて猛進して、子供を守りたいものだ」ということを知るのだった。

「わらしどうし(僕はひとりで寝る夜、天井の模様の中にひとつの絵を見つけていた)」「楽園(お母さんは死んだ兄を庭に埋めたという)」「最良の事故物件(大学生活のボロアパートに男の幽霊がいた)」「思い出の妙(天井の木目に知らないおじさんの顔があった)」・・・・・・。

世の中の裂け目に触れても、長い目で見たら、結果的に人生に光を与えることにつながる。絶望の中にもその深さを抱え続ければ小さくても光は見出すことになる。無常の中に常住を見る生命の哲学への機縁。

「私の履歴書」(2007年7月 日本経済新聞)、「野球は人生そのものだ」(2009年11月 日経新聞出版)を底本として2020年12月発刊された最新の「自伝」。

「私の履歴書」(2007年7月 日本経済新聞)、「野球は人生そのものだ」(2009年11月 日経新聞出版)を底本として2020年12月発刊された最新の「自伝」。

とにかく、圧倒的な闘争心がほとばしる。大リーグに誘われた。だがジャイアンツただ一筋。ヤンキースのディマジオに憧れた。「私が休んだそのゲームに私を初めて見に来てくれた子供がいるかもしれない」と驚異の56試合連続安打のディマジオは怪我をおして出場したが、それが長嶋そのもの。「周りの人が喜んでくれるのか。自分をどう表現したらいいか、そればかりを片時も忘れず考えていた」「プロとは、表現力、観客に感動を抱かせる、それがプロたるものの使命である」――。先日も落合が語っているのをテレビで見た。

「野球は格闘技」――それもディマジオだが、叩き込んだのは、恩師である砂押立教監督の伝説の猛特訓。知っている話だが、今改めて凄まじい。

有名な話ばかりだが、怪我もあり、スランプは常にある。そこを取り戻す皆に見せない懊悩と努力。「私の本質というのは、天才肌でも何でもない。夜中の1時、2時に苦闘してバット振っている。人がいなくなったところでは、自分との技への血みどろの格闘を一人で必死にやってきた。・・・・・・舞台裏を見せないのが、プロとしての私の信条だ。プロとは夢を売る商売」「巨人の『4番の座』を守るために、朝から晩まで、命がけの練習をやり抜いた」――。先日、松井が言っていたが、「バットが空を切る音がある。素振りする風の音のちょっとした変化でわかる。つかんだ技術もまたすぐ離れていく。天才肌と動物的勘だけで過ごされるような世界ではない」・・・・・・。「燃えるというのは、集中力が燃えること。集中力がバーッと燃えた場合は、逆に冷静になる。血がファーと落ちてきて、スーッと冷静になる。カッカしていたら、勝負には勝てない」・・・・・・。「中途半端に終わった人は、誇りが体内に養成されない。やはり誇りは大事だ」・・・・・・。

「『勝負強さ』という一点に自分の打撃を収斂させていった中距離バッターだ」「王さんは『天才』、僕はいわゆる一つの『努力の人』」「王さんには、頼れる荒川博さんという名伯楽がいた。私をいつも見守るコーチはいない。試合後、自宅に直行し、地下室の電気のスイッチを切り、パンツ一丁で暗闇の中でバットを振る。スイングが空気を切り裂く音に神経を集中させる」・・・・・・。

プロの生き様を語る言葉は深くボディに食い込んでくる。

昭和49年10月、現役最後の試合は中日戦。優勝が決まっていた中日の中で、何が何でもと高木守道が駆けつけたの覚えている。そして監督になった後の苦悩、2度目の監督で伊東の地獄の秋季キャンプ、メイクドラマ・・・・・・。一つ一つを私もくっきり、全部と言っていいほど覚えている。

2002年9月17日、ちょうど日朝平壌宣言の日の夜。後楽園ドームで渡邉恒雄さん、長嶋さん、二階さん、大島さんと私で野球観戦をした。平壌が気になってテレビ報道を見ていたが、長嶋さんと2人だけで解説を受けながら野球を観る贅沢な時間もあった。「長嶋です」と、両手を添えて名刺をくださった丁寧な姿を思い出す。私が感じたのは、勝負の世界を生き抜き鍛えた「人格」だった。「野球は人生そのものだ」という色紙もいただいた。写真はその時のものだ。

たったひとつの激励の言葉で、人は元気になり、人生さえも変える。言葉の力は大きい。小さなコミュニティーでは、背景を共有しているだけに言葉は伝わりやすいが、今は、顔の見える関係が広がった先にさらに顔の見えない関係が追加されるやっかいな時代だ。さらにスマホとネット、SNSが日常を覆い、顔の見えない人ともコミュニケーションできるという、便利だがよりやっかいな時代を迎えている。そうした今、「背景抜きの言葉を使いこなす力は非常に重要、それは生きる力と言ってもいい」と言う。その言葉の力をどう磨くか、日本語の足腰をどう鍛えるか。歌人の著者は、現場の実体験を通じて、いかに考察し、鍛え、言葉を選び抜いてきたかを語る。納得。鮮やかさに目の前がパッと開ける。

たったひとつの激励の言葉で、人は元気になり、人生さえも変える。言葉の力は大きい。小さなコミュニティーでは、背景を共有しているだけに言葉は伝わりやすいが、今は、顔の見える関係が広がった先にさらに顔の見えない関係が追加されるやっかいな時代だ。さらにスマホとネット、SNSが日常を覆い、顔の見えない人ともコミュニケーションできるという、便利だがよりやっかいな時代を迎えている。そうした今、「背景抜きの言葉を使いこなす力は非常に重要、それは生きる力と言ってもいい」と言う。その言葉の力をどう磨くか、日本語の足腰をどう鍛えるか。歌人の著者は、現場の実体験を通じて、いかに考察し、鍛え、言葉を選び抜いてきたかを語る。納得。鮮やかさに目の前がパッと開ける。

「この味がいいね」と君が言ったから7月6日はサラダ記念日」――。「サラダのS音との響き合いを考えて、6月ではなく7月を選んだのは正解だった。が、いまだに実は『味』の『じ』という濁音が私は気になっているし気に入らない」「ラップも短歌も言葉のアート」「濁音は、力強いけど不快でもある」と言う。「『万智さんは、いいねの元祖ですね』と言われたことがあるが、同じ『いいね』でも、大好きな人からの『いいね』は違う。それは自分にとって唯一無二の『いいね』なのである」・・・・・・。

「五音七音にのせると、なぜ日本語はこんなにも気持ちよく調子よくなるのか、その『なぜ』は解明されてはいない。が、日本語をリズミカルにする魔法であることは確かなのである。『誰が使ってもうまくいく魔法なんて』と思うか、『そんないいものがあるなら使わない手はない』と思うか。ラッパーや詩人は前者で、歌人や俳人は後者である」・・・・・・。「リズム」か、「五七五七七に簡単に身を委ねる抵抗感」の逸脱か、「もっと自由に新しいリズムの中で言葉を生かそうとする」か・・・・・・。歌や詩はもちろん、芸術や演説もそう。「笑いと逸脱」。

「クソリプ(糞、最低なリプライ)」はSNSなどでも多い。「トゲのある言葉を投げられて、傷ついたり消耗したりせぬよう、クソリプの構造を知って、見抜く力を持っておくのはネット時代を生きる知恵というべき賢明な自衛策だ」・・・・・・。

最近の文末にマルをつけると威圧的に取られるというマルハラ――。俵万智さんの一首、「優しさにひとつ気がつく Xでなく○で必ず終わる日本語」――またたくまに10万を超える「いいね」がついたと言う。マルで終わる日本語の優しさ。

河野裕子の恋の歌――「たとへば君 ガサッと落葉すくふやうに私をさらつて行つてはくれぬか」――。

「夜の街」から生まれた『ホスト万葉集』――「『ごめんね』と泣かせて俺は何様だ誰の?一位に俺はなるんだ」(手塚マキ)。

和泉式部、尋常でない言葉のセンス――「黒髪の乱れも知らずうち伏せばまづ掻きやりし人ぞ恋しき」「白露も夢もこの世もまぼろしもたとへていえば久しかりけり」――。作ったというより宿ったというような切実感と俵万智さんは言い、自身の「最後とは知らぬ最後が過ぎてゆくその連続と思う子育て」を紹介する。

「AIを敵視しないで、本質的な違いを認識したうえで面白い相棒として付き合っていけたら」「短歌の初心者あるあるとして『情報を詰め込みすぎる』というのがある。ついつい欲張ってしまうのだ」「短歌を作るときに、言葉の濃度というのは非常に大事で、濃さがちょうどいいなと思えたときが完成の実感を持てる瞬間だ。器に対して、濃すぎても薄すぎても、よくない。適切な濃度の中でこそ、言葉は生きるのだ。これは短歌に限らず、どんな場面でも大切なことだろう(原稿用紙1枚、3分間スピーチ、半日のデート)」・・・・・・。

大変面白い著作。言葉の力は優れた日本語の遣い手によって生きる力となって躍動する。

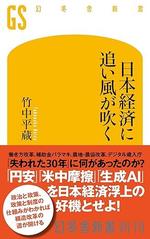

「今日本経済にはささやかな『追い風』が吹いており、経済を活性化させるチャンスを迎えている。そのためには小手先の対症療法ではない、きちんとした制度の改革が必要だ」――。

「今日本経済にはささやかな『追い風』が吹いており、経済を活性化させるチャンスを迎えている。そのためには小手先の対症療法ではない、きちんとした制度の改革が必要だ」――。

3つの追い風。1つは、「デジタル化の可能性(AI、生成AI、キャッシュレス化など国際的に遅れているので、デジタル化による生産性向上の余地は大きい)」。2つ目は「円安(円安のメリットをどう使うか)」。そして3つ目は「米中摩擦による『半導体』(TSMCもラピダスも。世界は補助金戦争の時代になっている)」――。

それを活かすには、「制度・規制改革が必要だ」「それには3つの壁がある」と言う。それは「労働市場改革の壁(企業と人の移動で経済は活性化する。テレワークやジョブ型雇用をもっとうまく組み合わせる)」と、「中小企業改革の壁(国からの『補助金』頼み)(中小企業の生産性を上げよ、雇用調整助成金は"ゾンビ化"も)」。そして3つ目は「農業改革の壁(生産性を下げている『農地法・農協法』)(新しい農業法人を、農協依存販売から生産履歴付きの農産物へ)」と言う。

そして「日本再生への3つの羅針盤」を上げる。「①デジタル化を活用したビジネス」、「②富裕層ビジネス」、「③東京をさらに元気に」――。現実に進んでいる実例を挙げて、よりいっそう推進することを提唱する。

さらに具体的に、「制度改革4つの提案」を述べる。「デジタル歳入庁の創設」「政党法の設定」「本格的行政改革の断行」「中期骨太方針をつくる」と言う。

そこで大事なのは「政治が政策を変え、経済が変わる」ということを強調する。「官僚主導の政治は近視眼的で対症療法的になる」「真の行政改革、公務員改革、政治主導の政治」を、小泉政権などで自身のやってきたこと(経済財政諮問会議、郵政改革、不良債権処理)を述べている。私は「政治主導か官僚主導か」には全く違和感があり、要は政治家の力、リーダーシップこそが大事で、官僚自身がそれを求め、そこに力が発揮できることを実感してきた。政治に熱量がないと対応型で重要・根源的な論議をしないで惰性に流れてしまう。本書で指摘するように、本格的に改革すべきことは山ほどある。しかもスピーディーに。

問題・課題を時間軸の中で本質的に捉える、構造的に捉え、今の実践に踏み出すことが大事だと思ってきた。同時に、「政治は庶民を幸せにするためにある」「時間軸を持って未来に責任」だと思っている。「権力の魔性とポピュリズムにどう抗するか」が政治家に問われている。この30年の政治を思い起こしつつ読んだ。

「日本が生み出すスゴい発想」が副題。ロボット研究や開発の周辺で面白い研究、世界が広がっている。人の代わりに製造業やサービス業で労働に従事するのではない「役に立たないロボット」。しかし、この「役に立たないロボット」は、人の内面的な心理状態や思考、思想などに変化をもたらし、その価値の可能性は「一気に広がるように感じられる」と言う。「彼らには、愛玩や癒しを超えて、人に影響をもたらし、社会すら変えてしまうほどの力が隠されている」と、関係者たちの取材を紹介しつつその実感を語る。

「日本が生み出すスゴい発想」が副題。ロボット研究や開発の周辺で面白い研究、世界が広がっている。人の代わりに製造業やサービス業で労働に従事するのではない「役に立たないロボット」。しかし、この「役に立たないロボット」は、人の内面的な心理状態や思考、思想などに変化をもたらし、その価値の可能性は「一気に広がるように感じられる」と言う。「彼らには、愛玩や癒しを超えて、人に影響をもたらし、社会すら変えてしまうほどの力が隠されている」と、関係者たちの取材を紹介しつつその実感を語る。

テクノロジーは製造などを通じ物質的な発展をもたらしたが、そこで起きる軋みや疎外感を脱する逆方向からの「役に立たないロボット」の挑戦だ。これからの未来を考える上でも大変興味深い。

「『弱いロボット』はウェルビーイングを引き出す」――。弱いロボットを作る豊橋技術科学大学の岡田智男教授。圧迫を感じるほどに正確に仕事をするロボットではなく、「あえてヨタヨタ、キョロキョロ」――周りのウェルビーイングを引き出すロボット。「桃太郎」の話を途中で忘れる「トーキング・ボーンズ」や「ゴミ箱ロボット」。「弱みの開示」「期待値を下げる」は弱音を吐きづらい現代社会には大事なことだ。

「『LOVOT』(らぼっと)、人を幸せにするテクノロジーのあり方」――。「効率」ではなく「ゆるい」キャラ。「人の代わりに仕事をする」ではなく、「人に働きかけて人の状態を良くする」。「癒す」「愛される」ロボットだけでなく、「人の成長にコミットする『ライフコーチ』のロボット」だが、実に面白い。目指しているのは「中長期的な人の変容」。どんなものか「らぼっと」に触れたくなった。

「『ヘボコン』、笑いの奥に潜むもの」――。へボコンとは技術力の低い人のためのロボット相撲大会。娯楽サイト「デイリーポータルZ」。人間はホモルーデンスだ。ヘボを楽しむ、ボケやハチャメチャ芸人もいる。「面白い」というのは価値だ。

「『AI BO』供養に見る『壊れる』価値」――。宮部みゆきの「さよならの儀式」を思い出すが、ロボット犬「AI BO」供養が現実に行われている。日本人の意識と非軍事のロボット製造の両面から日本のロボットの汎用性の意義が語られる。「直す」より「治癒」の気持ちになっているようだ。

「人や社会を拡張するロボットたち」――。人間拡張と社会拡張。「役に立たないロボット」は、人も社会も変えていく可能性を持つ。「仕事をしないロボットたちは、生産性や効率、便利さを求める社会のベクトルに異なる視座を突きつける。面白いロボット研究が進んでいる。