伊達政宗の側近として終生支え続けた戦国屈指の「懐刀」・片倉小十郎景綱。政宗の心の内を誰よりも知り、他将からも一目置かれ、秀吉からも家臣にと乞われ、家康にも求められた奥羽随一の智将・小十郎。激しい攻防の戦国時代における、その智と力と苦悩を生き生きと描く。奥羽から見た戦国時代の様相が活写され大変面白い。

伊達政宗の側近として終生支え続けた戦国屈指の「懐刀」・片倉小十郎景綱。政宗の心の内を誰よりも知り、他将からも一目置かれ、秀吉からも家臣にと乞われ、家康にも求められた奥羽随一の智将・小十郎。激しい攻防の戦国時代における、その智と力と苦悩を生き生きと描く。奥羽から見た戦国時代の様相が活写され大変面白い。

転機がくっきりと描かれる。16歳の小十郎。出羽国置賜郡は伊達輝宗の領地。祖父・片倉景時は伊達家に仕え、その居館を継いだのが父片倉景重。争いが絶えない奥羽、「喜多(小十郎の20歳上の姉)が養育する梵天丸」「一つにまとまった新しい奥羽の国を小十郎は想像した。飢えがなく、誰も死なない世の中だ」・・・・・・。小姓に選ばれる。門閥の家からではなく身分が低いが、梵天丸の世話役となる。梵天丸の力を伸ばす働きが求められるが、「仮にそれが若君の意に添わぬならば――。ひとこと『控えよ』とお申し付けなされよ」と約束する。「家中の誰よりも、主君への忠義を示すのだ。野心を忠誠心で覆い隠せ」――。政宗15歳、小十郎25歳、「相馬を片付ける」戦いが始まった。上方では、織田信長の権勢が、頂点に達し、本能寺の変、そして、羽柴秀吉が台頭していた。

政宗が家督を継ぐ。父・輝宗の銃撃死を巡って、また政宗が母から毒殺されようとすることを巡って、歴史上大きな問題となっているが、本書では明確にその謎解きをしている。大変な覚悟が示される。本書の奥深さだ。最大の戦闘となった天正13年(1585)の摺上原合戦――。奥州南部の諸家は皆、佐竹側につき絶対絶命のなかで、政宗軍の決死の戦で切り抜け、さらに芦名を打ち破った(芦名滅亡)のだ。政宗23歳小十郎33歳、伊達は奥羽を制し、なんと120万石となる。

しかしこの時、畿内では、秀吉が関白となり、全国の大名に惣無事令を発していた。小田原城攻めで「白ずくめの装束」で、参陣したあの場面だ。この時、小十郎は秀吉から「豊臣の直臣になれ、5万石をやる」と誘われる。会津は召し上げられ、秀吉は政宗を警戒し、「政宗に煮え湯を飲ませて、自分への忠誠を確かめている」と思う。「目立たないこと」と、懸命になるが、秀吉率いる奥州仕置軍は蒲生氏郷が率いて北上する。会津は、蒲生氏郷のものとなる。さらに「政宗謀反の疑い」がばら撒かれ、上洛する政宗の度胸、その裏で駆け回る小十郎の知恵。苦しさと決断が伝わってくる。塗炭の日々、伊達家は泥水をすするように必死に生き延びたのだ。

1590年代の暴君の秀吉、そしてその死。徳川との連携。「『謀反人が必要だな』と小十郎は独り言を口にした」。そして関ヶ原。小十郎の智略は凄まじいものがあり、政宗との間に隙間は全くない。

その後も、徳川の天下のなか、伊達家の苦しみは続くが、戦国屈指の「懐刀」小十郎と、戦国時代の命がけの攻防と心理戦を見事に描いている力作。

岡倉天心(1862~1913年)の曾孫であり、近現代の国際関係史を専門とする著者が、「茶の本」(1906年)について世界に広がる文化交流、桁はずれに多い人間交流を通じて語る。あまりの世界的人脈に驚嘆するばかりだ。

岡倉天心(1862~1913年)の曾孫であり、近現代の国際関係史を専門とする著者が、「茶の本」(1906年)について世界に広がる文化交流、桁はずれに多い人間交流を通じて語る。あまりの世界的人脈に驚嘆するばかりだ。

「天心は『死ぬまで現役』であった」「1898年3月に文部官僚(東京美術学校校長)を退官した後も、隠遁生活というライフスタイルは実行できなかった。それは私よりも公を重んじたことと、23、4歳で異国=異文化を身近に感じ、吸収するとともに、『国華』や英文著作によって、日本文化を発信するのが、自分の人生であるという自覚を抱いていたからに他ならない」と言う。1902年にはインド滞在、日露戦争勃発直前には「日米送往」の生活(1904〜1913)を送り、東洋の美術を欧米に紹介、日本文化の発信、美術界の革新に奔走し続けた。

「『茶の本』はけっして茶道の本ではない。20世紀初頭の日本が直面していた文化的な困難を乗り越えるために考え抜かれた書といえる」――。明治は西洋文明を受容し社会は大変革の時代であったが、日本と日本人のアイデンティティーに知識人は呻吟した。内村鑑三の「代表的日本人」(1894年)、新渡戸稲造の「武士道」(1999年)、牧口常三郎の「人生地理学」(1903年)、そして岡倉天心の「茶の本」は、日本と日本人を世界に向けて発信したのだ。その意味は限りなく大きい。

「『茶の本』によって天心は茶の人生哲学を説く。天心は一椀の茶を前にして、これこそ人生に美と調和とを授ける秘宝であるという。それは美の宗教であるとしてもよい。かれは相対の中の絶対、空虚の中の実体、不均衡の中の均斉を語ろうとする」(福原麟太郎)、「天心は茶道をDemo cracy(民主主義)であるとし、茶室を『平和の館』と位置づけている(茶室では、上下の差はない)」と言う。タゴールは、1916年の初来日の折り、「日本はアジアの前衛となっていて、新しい道に自分についてくるようにとアジアに呼びかけている。・・・・・・近代文明をそのまま受け入れてはならない。あなた方こそ、その文明に、あなたがたの東洋精神が要求するような変化を遂げさせねばならない」と言う。大岡信は、「(茶の本は)茶道入門としても、道教思想を中心とする東洋思想入門としても読める。彼の道教に関する蘊蓄は並のものではなかった。また私は今までこれを芸術論として読んできた」と言っている。天心は、西の科学が、東の精神性よりも価値あるものとされていたことに対し、「東洋の理想」「茶の本」を通じ、アジア=東洋は、野蛮・未開状態ではなく、独自の文明・文化を有していることを示そうとした。かつ、天心は科学を蔑む攘夷ではなく、西の良いものは積極的に受け入れる立場を取った。それは見事に成功したと言って良い。ピゲロウは「東と西は岡倉によって相逢ったのだ」と言っている。

この本を読むと、天心の世界的な人脈の広がり、様々な人への影響力の強さに驚嘆する。既に述べたタゴール、ピゲロウ、大岡信。島崎藤村、フランク・ロイド・ライト、ラフカディオ・ハーン(ハーンを尊敬していた天心)、アイルランドの社会事業家・教育者のニヴェディタ、モース、フェノロサ、ガードナー夫人(1904年以来のボストンでのガードナー夫人のサロンの豊富な人脈)、ベルクソン、九鬼周造、そしてインドの詩人プリヤムバダ・デーヴィー・・・・・・。書けば埋め尽くされるほどの人間関係の広さ、広がり、影響力の強さだ。

1900年前後の日本と日本人を巡る呻吟の思想闘争は今、流動と諦観、無感覚の中にあるようだが、摩擦熱はあってこそ、文化は良質な力を持つように思う。

リーマン・ ショックの引き金の一つとされる巨額詐欺事件「アスクレピオス事件」――。リーマンから371億円を詐取し、獄中14年。その首謀者が、マネーゲームの狂奔の内幕と心の内を赤裸々に暴露した驚愕の告白記。バブルとバブル崩壊、山一、拓銀、長銀等の破綻。金融崩壊の危機的状況のなか、1980年代後半から2008年、世界のリーマン・ショックに至るまで、日本の社会・経済、なかでも金融は揺れに揺れた。様々な事件も起きた。マクロの視点から語られることや、その間起きた事件そのものが語られることは多くあったが、一人の男がその大波の中で、いかに生きたか、いかに破滅に至ったか――「男の人生は、バブル経済の通史であり、裏面史でもある」。そして知られている多くの人が、実名で語られていることにも衝撃を受ける。

リーマン・ ショックの引き金の一つとされる巨額詐欺事件「アスクレピオス事件」――。リーマンから371億円を詐取し、獄中14年。その首謀者が、マネーゲームの狂奔の内幕と心の内を赤裸々に暴露した驚愕の告白記。バブルとバブル崩壊、山一、拓銀、長銀等の破綻。金融崩壊の危機的状況のなか、1980年代後半から2008年、世界のリーマン・ショックに至るまで、日本の社会・経済、なかでも金融は揺れに揺れた。様々な事件も起きた。マクロの視点から語られることや、その間起きた事件そのものが語られることは多くあったが、一人の男がその大波の中で、いかに生きたか、いかに破滅に至ったか――「男の人生は、バブル経済の通史であり、裏面史でもある」。そして知られている多くの人が、実名で語られていることにも衝撃を受ける。

著者は1962年生まれ。山一証券で金融マンとしてのスタートを切る。そこでの苛烈の日常、政治家との関わり、そして山一の破綻。社員はバラバラになる。政治家の秘書を志すもすぐに終焉。都民信組を経て、メリルリンチに入り、入社1年目で仕組み債が売れて、なんと年収1億円。2004年に三田証券で、社内ベンチャーとして、医療機関への経営コンサルタント会社「アスクレピオス」を立ち上げ、これがその後独立をする。どの期間をとっても、当時の金融危機のなかで、現場の金融マンが、いかに苛烈で極めて危うい日々であったかを衝撃的に感じる。まさに裏面史そのものだ。

「アスクレピオス事件」――。大手商社丸紅の元課長と組み、リーマン・ブラザーズの日本法人から371億円の出資を受けたが、破綻して償還不能となり、リーマンは全損の被害を被る。サブプライムローンを加工した金融派生商品への危惧が広がり、信用不安に見舞われていたリーマンには極めて手痛いものとなった。リーマンの破綻は、著者が逮捕されて、3か月後の2008年9月、負債総額は空前の6000億ドル(約64兆円)、世界のマネーが凍りついた。

だが問題は、なんとスクレピオスが組成したファンドのあらゆる契約書に、丸紅の債務保証代わりの偽造受領書が差し入れられていた。印鑑も文面も偽造。投資家の誰も丸紅に確認を取らなかった。後には、丸紅の本社でニセの替え玉幹部が面接をすることまで行った。途方もないカネは、自宅にも会社の金庫にも「溢れかえっていた」と言うが、多くの資金は闇に消え、アスクレピオスは破綻。海外逃亡先で逮捕され、詐欺の最高刑10年を超える懲役15年の判決を受ける。2022年の仮釈放までの東京拘置所、長野刑務所の厳しい日々を述べている。

1990年代からの30年余りの波瀾万丈などという言葉は全く通じない狂奔の人生が赤裸々に語られる。驚愕の、衝撃の告白記。

「経済学は格差とどう向き合ってきたか」が副題。「資本主義が拡大すればするほど、貧困は深刻な問題であり続け、富裕層はますます豊かになっていき、格差は拡大していく」「この貧困、貧富の格差、大金持ちにまつわる問題は、資本主義の宿命と言える」「格差問題は、優れて社会・経済的な問題である。具体的には、格差を是正すると、経済成長(あるいは経済効率性)を阻害する可能性がある。経済成長(効率性)と公平性(平等性)がトレードオフの関係にあるとみなされているからである」――。資本主義の矛盾と格差問題に、経済学はどう向き合ってきたか。アダム・スミスからマルクス、ケインズ、そしてピケティに至るまでの多くの経済学者の格闘を紹介する。そして格差が広がるなか、どう福祉国家を築くかを示す。

「経済学は格差とどう向き合ってきたか」が副題。「資本主義が拡大すればするほど、貧困は深刻な問題であり続け、富裕層はますます豊かになっていき、格差は拡大していく」「この貧困、貧富の格差、大金持ちにまつわる問題は、資本主義の宿命と言える」「格差問題は、優れて社会・経済的な問題である。具体的には、格差を是正すると、経済成長(あるいは経済効率性)を阻害する可能性がある。経済成長(効率性)と公平性(平等性)がトレードオフの関係にあるとみなされているからである」――。資本主義の矛盾と格差問題に、経済学はどう向き合ってきたか。アダム・スミスからマルクス、ケインズ、そしてピケティに至るまでの多くの経済学者の格闘を紹介する。そして格差が広がるなか、どう福祉国家を築くかを示す。

日本はアメリカほど高くはないが、他の多くの国よりジニ係数が高く(1990年代に0.38に上昇、2021年に再び0.38)、所得格差の大きい国になっている。相対的貧困率もG7の中では最悪で2012年には16.1%になっている。経済の低迷が貧困者を多く生み出している。また資産が5億円以上は9万世帯、単身世帯の資産ゼロは34.5%となっている。特に一人暮らしの若者と女性。若者は低賃金と非正規が多く、女性高齢者はパート労働などの非正規で、賃金も年金額も低く貧困率が高くなっている。

本書は「格差の現実」「資本主義社会へ(資本主義以前の貧困対策、資本主義と自由な経済活動、社会主義の登場)」「資本主義の矛盾に向き合う経済学(新古典派経済学、マルクス経済学、ケインズ経済学)」「福祉国家と格差社会(ドイツ――福祉国家の萌芽、ビスマルクの三部作) (イギリス型福祉国家――ゆりかごから墓場まで)(北欧型福祉国家――高福祉・高負担の誕生) (非福祉国家アメリカ――小さな政府と福祉資本主義)」「ピケティーの登場」「ピケティー以降の格差論」を章立てて紹介する。特にピケティによる「資本収益率r>g(国民所得成長率)の時期は、資本(富)の蓄積がますます進行し、労働所得の伸びよりも資本所得の伸びが上回り、結果として資本の格差拡大が進行。高所得者の利子・配当所得がますます増えるので、所得格差の拡大を生む」という格差論を詳しく示す。高額所得者と高額資産保有者の存在を格差の象徴と捉える分析は確かに刺激的でエポック・メイキングとなった。また中国、ロシア、インドの激しい格差を説明している。

「日本は格差を是正できるのか」――。日本が格差社会を脱却するには、福祉国家になることがとても重要。そのためには、「同一価値労働・ 同一賃金の徹底」「最低賃金額のアップ策」「所得税率の累進度の強化」「消費税の軽減税率のさらなる強化」「社長と平社員の収入差の是正」「失業者ゼロへ」「高齢者の雇用数を高める」を提唱する。そして「日本は福祉国家になるべし」とし、「福祉国家の運営には国民に高い税と社会保険料の拠出を求めることになる。これが労働供給と勤労意欲に阻害効果があるとされるが、現実には労働供給や勤労意欲の阻害効果は観測されていない」「福祉国家になれば経済は弱くなるかもしれないとトレードオフを懸念するが、スウェーデンやデンマークなどを見ると、心配は無用」「もっと重要な指標は、国民の幸福度。北欧諸国は高く日本は高くない。税金や社会保険料の負担は、極めて高くとも高い幸福度を感じることは国としても、国民としても、最重要のこと」などの論点に回答している。

経済学の歴史に学びながら"貧困大国・日本"への処方箋、その方向性を提示している。

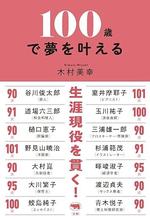

「生涯現役」を貫く90歳を超えた"鉄人"たち14名が、インタビューに率直に答える。著者は、「印象的だったのは、どなたも90歳や100歳といった年齢をことさら意識することなく、ただ通過点として軽々と乗り越え、そして先へ先へと歩みを続けていらっしゃることだ。なんとしなやかで、したたかな生き方だろう、と私は圧倒されどおしだった」と言っているが、全く同感だ。かつて聖路加国際病院の日野原重明先生と対談したことがあるが、「いつも新しいことに挑戦している。これからゴルフを始めてエイジシュートをしたい」と言われて驚いた。95歳だったと思う。本書の14名は、いずれもその世界の第一人者。徹して、その道を究め、今も前を向き、挑戦する姿勢に感動する。

「生涯現役」を貫く90歳を超えた"鉄人"たち14名が、インタビューに率直に答える。著者は、「印象的だったのは、どなたも90歳や100歳といった年齢をことさら意識することなく、ただ通過点として軽々と乗り越え、そして先へ先へと歩みを続けていらっしゃることだ。なんとしなやかで、したたかな生き方だろう、と私は圧倒されどおしだった」と言っているが、全く同感だ。かつて聖路加国際病院の日野原重明先生と対談したことがあるが、「いつも新しいことに挑戦している。これからゴルフを始めてエイジシュートをしたい」と言われて驚いた。95歳だったと思う。本書の14名は、いずれもその世界の第一人者。徹して、その道を究め、今も前を向き、挑戦する姿勢に感動する。

谷川俊太郎――「(無人島に!本を1冊持っていくとしたら何を?)特定の本は持っていかない。僕は詩が書けるから、紙と筆記用具。でもできればアイパッドを持っていきたい。待てよ、無人島はWi-Fiとか使えないから困ったなぁ」「僕が愛して止まないものは『秘密』」・・・・・・。道場六三郎――「(料理を作るうえで最も大切にしている事は?)それはズバリ『思いやりの心』。食べてくれる人が真に『うまい!』と言ってくれるものを作ること」「僕の料理は『遊びと反逆』」・・・・・・。

樋口恵子――「年をとってくればビスケット、つまり微力ながら世の中の助っ人となるべき。素敵でしょ! そのためには、今の60代、70代、80代が頑張らなければ、この世の中はもたないですよ。男も女も働けるシステムを作るのが先決ですよ」「ワークライフバランスからもう一歩踏み込んで『ワークライフ&ケアバランス』」「老人は『非力ではあるが、無力ではない』」・・・・・・。野見山暁治――「描いているときりがない。描くことが面白いから続けられる」・・・・・・。

大村崑――「崑ちゃん90歳 今が一番、健康です」「いつも疲れていて、よたよた歩き、息切れ、動悸、眠りの浅い不健康な老人だった。それが86歳で奥さんに勧められて入ったジムに通うようになって、本当に『元気ハツラツ』になったんですね」「足腰が立つ限り、声が出る限り、頭が働く限り、『喜劇役者』として、ずっと仕事を続けたい」・・・・・・。大川繁子――「今でも毎日、登園しています。19時、20時くらいになると、園の中を見回ります。・・・・・・皆さんにも、何かやりたいことがあったら、まずは挑戦することをお勧めします。何かを始めるのに、もう遅すぎるなんてことはありませんから」・・・・・・。

鮫島純子――「私の知っている祖父(渋沢栄一)は、いつも穏やかで、崇高で静謐な方でした」「『背筋を伸ばして、緑の中を歩きなさい』と荘淑旂先生に教わりました。背筋を伸ばして横隔膜を上げて、体幹を意識して太ももの内側に力を入れて、まっすぐ歩くのです」・・・・・・。室井摩耶子――「楽譜は作曲家の紡いだ物語。『エリーゼのために』を弾くことは、ベートーヴェンとのおしゃべりです。私は何度も同じ曲を弾きますが、何度も読み込んだ曲でも毎回新しい発見があるのです。それが、私が音楽に魅了されてきた理由です」「努力を惜しまず、前向きに生きること。100歳を過ぎた今も、『これでいい』と思ったことはないですね。『もっと もっと もっと』と思う。『いま』を精一杯生きること」・・・・・・。

玉川祐子――「曲師の仕事は、浪曲師のうなりやすいように背中を押すことができないとだめ。特に『ウレイ』は肝だね。浪花節で一番いいのはウレイ。泣くシーンなんだから、ちゃんと泣かせるようにしなきゃだめ。浪曲師と曲師は、二人三脚」「長生きの秘訣は、くよくよしないこと。つらいこと、悲しいことはなるべく忘れて、物事をいい方に解釈する」・・・・・・。三浦雄一郎・・・・・・「座右の銘は『夢いつまでも』。『夢』は『山登り』と同じで、一つの頂上に達したら、また次の頂上を目指したくなる。僕はドキドキワクワクするのが大好き。未知なる挑戦への好奇心が、次から次へと湧いてくる。あきらめなければ、いつか夢の頂上に立てる。ダメだったらやり直せばいい」・・・・・・。

杉浦範茂――「好きな言葉は、『人間万事塞翁が馬』。長い人生では、楽しいことや嬉しいこともあれば、つらいことや悲しいこともある。嬉しいときには自己を律し、悲しいときには、将来必ず幸せが訪れるものと信じて、明るく生きることが大事」「『絵』に間違いはない。絵は自由で、やりたいように描きたいように描けばよい」・・・・・・。暉峻淑子――「自分に関係のない出来事なんてこの世には何もない。そのうちのどれを選んで、自分のアイデンティティとするか」「日本人はいつからカネとモノがあればそれで満足と思うようになったのでしょう。カネとモノは自分自身が『こういうふうに生きたい』という人生の目的の『手段』であって、目的ではないはず。子どもたちに美しい自然を残し、国債の負債を残さず、生きがいのある社会を残すことに喜びはないのかしらと思う」・・・・・・。

渡辺貞夫――「自分の音を納得いくまで突き詰めていきたい。楽なものって面白くないじゃないですか。ステージをやるというのは、否応なしに全てをさらけ出すことになりますから、自分のコンディションは常にスタンバイしています。格好よく演奏したいですから」・・・・・・。青木悦子――「これからも工夫しながら精魂込めて、家庭の『真心料理』を後世につないでいきたい。まだまだ感動をみなに伝えたいという情熱がある」「前を向いて歩こう、今日を感謝で生きる。そして、出会いを大切にする『一期一会』という言葉が好きですね」・・・・・・。

存在が輝いている。感動的な一書。