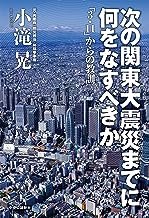

「『3·11』からの教訓」が副題。小滝さんは、3·11東日本大震災の時の内閣府(防災担当)総括参事官として、緊急対応に当たった中心者の1人であり、国会答弁も行なった。

「『3·11』からの教訓」が副題。小滝さんは、3·11東日本大震災の時の内閣府(防災担当)総括参事官として、緊急対応に当たった中心者の1人であり、国会答弁も行なった。

まず東日本大震災の初動・応急対応――。津波は想定外の高さ。それまで記録されている津波の高さの最高値は9.3m以上だが、3·11では16.7m(岩手県大船渡市)。また遡上高では40.0mと言われており、沿岸の地盤沈下も大きかった。福島第一原発の1時間後の遡上高は14〜15m。これによって全交流電源を喪失し、1〜3 号炉がメルトダウンした。初動参集と緊対本部の設置(15時14分)、15時37分に第一回緊対本部会議、15時42分に電源喪失・・・・・・。まさに「想定外」。それに対応するには「最大級の巨大災害を想定しての備え」「そのための減災の積み重ね」「臨機の対応力」を拡充する「巨大災害対策の設計思想」を述べている。

加えて特に本書では、「憲法の災害緊急事態条項のあり方」に触れ、緊急財政支出制度や巨大災害時における国・地方関係など、法律に基づく緊急政令制度よりも包括性や弾力性を有する仕組みができないかと問題提起をしている。

日本の防災行政体制のあり方は、重要なテーマ。防災省(庁)や日本版FEMAをつくれという提案がいつも出てくるが、「巨大災害には内閣を挙げて取り組むもの」として、議論されるべきは「内閣機能としての中核機能(総合調整機能)」のあり方であり、内閣府防災が担っている防災行政体制を拡充・強化すること。具体的には.巨大災害対応のための能動的・積極的な政策機能(シンクタンク機能・政策司令塔機能)を有する組織に進化させること、現行の地方自治体の防災行政事務(自治事務)を国の役割を強化(法定受託事務に移行)することが急務だと言う。内閣補助事務を担う内閣直属の機関である「内閣防災府」への格上げを提唱する。

首都直下地震については、何といっても火災対策。東京の木密地域対策は、「木密地域不燃化10年プロジェクト」、その面整備としての「防災街区整備事業」が着実に推進できていると指摘した上で、「延焼ネットワークのハブの共同建て替え」を自ら進めていることを紹介している。納得する。

関東大震災後に、寺田寅彦は「20世紀の文明をたのんで、安政地震の経験を馬鹿にした東京は関東大震災で焼き払われた」と言い、後藤新平は「国難を国難として気づかず、漫然と太平楽を歌っている国民的神経衰弱こそ、最も恐るべき国難である」と言っていることが紹介される。本当に噛みしめたい。

「首都直下地震へどう備えるか」が副題だが、関東大震災から100年、東京はどのように作られ、どのような弱点を持っているかを克明に明らかにする。東京は、大正時代以前に何回も大地震に襲われてきた。1703年の元禄地震(M7.9)、1855年の安政江戸地震(M 7.0)。そしてもう一つ、江戸を焼き払った明暦3年(1657)の振袖火災。壊滅状態にあった江戸は、そのたびごとに復興し、拡大してきた。関東大震災は1923年(大正12年)に起き、10万5000人を超える犠牲者を出した。その時にとられた帝都復興事業はどのようなものなのか、都心を生まれ変わらせたこの事業を徹底的に調べあげたのが本書だ。きわめて面白く有意義だ。

「首都直下地震へどう備えるか」が副題だが、関東大震災から100年、東京はどのように作られ、どのような弱点を持っているかを克明に明らかにする。東京は、大正時代以前に何回も大地震に襲われてきた。1703年の元禄地震(M7.9)、1855年の安政江戸地震(M 7.0)。そしてもう一つ、江戸を焼き払った明暦3年(1657)の振袖火災。壊滅状態にあった江戸は、そのたびごとに復興し、拡大してきた。関東大震災は1923年(大正12年)に起き、10万5000人を超える犠牲者を出した。その時にとられた帝都復興事業はどのようなものなのか、都心を生まれ変わらせたこの事業を徹底的に調べあげたのが本書だ。きわめて面白く有意義だ。

まず、関東大震災はM7.9と言われているが、武村さんが岐阜測候所の観測記録の実物を見つけ、M 8.1 ± 0.2であることを発見する。本震から約3分後と4分半後にかなり大きな余震があったことを強震計は捉えている。

東京市15 区全体の死者数約6万9000人のうち、隅田川東側の江東地域で5万9000人、特に本所区の陸軍被服廠跡で、3万8000人の死者を出した。風速10メートル近くの南風と大火災により発生する火災旋風による火災である。多くの避難者が、田端文士村(鹿島組の鹿島龍蔵の自宅があった)や滝野川町西ケ原(旧古河邸が「滝野川救療所」として活用された)などに向かったことが描かれている。また後藤新平から後を継いだばかりの東京市長・永田秀次郎は9月6日、被服廠跡を訪れ、死骸を1日も捨ておくことができないとその場で焼く決意をした。白骨の山の写真が載せられている。

山本権兵衛内閣の組閣があり、内務大臣に就任した後藤新平は、①遷都はしない②復興費は30億円③欧米でも最新の都市計画を採用し、わが国ふさわしい新都を建設する④新都計画実施のため地主に対しては断固たる態度で臨むーーという基本方針を作った。大蔵大臣の井上準之助は国家財政が厳しかったこともあり帝都復興事業費は7億200万円となるが、後藤新平、井上準之助、高橋是清、渋沢栄一、伊東巳代治らの大論争があり紛糾する。著者は「後藤新平に光が当てられることが多いが、後藤を理解し、政治的・経済的困難の中で、帝都復興事業を実現させた影の立役者は、井上準之助ではなかったかと思われる」と言っている。

東京復興事業の内容は、総額7億円余り(約4兆円)、柱となったのは、昭和通りと大正通りなどの道路(3億9111万円)、土地区画整理(1億270万円)、橋梁(6351 万円)、学校、、学校、上下水道、公園などで、同潤会アパートもこの時建設された。寺院の郊外移転も進められた。本書では主だった道路や橋梁について詳しく述べており、今なおこれらの道路、橋梁、公園、復興小学校が東京の主軸となっていることがよくわかる。

最後に「現在なぜ首都直下地震に怯えなければならないのか」が語られる。それは、「東京東部で進行する地盤沈下とゼロメートル地帯の問題」「環状六号線と八号線の間に残る木造密集地域の問題」「超高層ビルにおける長周期地震動とエレベーターなどが止まる超高層難民問題」など、課題は山積していると指摘する。戦後の復興が経済を重視するあまり防災・街づくりをおろそかにし、昭和39年の東京五輪も今回の五輪も、高速道路やタワーマンション建設を急ぐことにより脆弱性を増していることを懸念し指摘する。そして、「関東大震災後の復興は、街の耐震・耐火性実現を前提に、公共性、国民的合意形成、首都としての品格形成の3点によって特徴づけられていた」「今こそ関東大震災の帝都復興事業に学ぶ時である」と結んでいる。

あの福島原発事故時のNHK解説者であり、その後もずっとエネルギー問題、原発問題を取材し続けてきた両氏が徹底解説する。昨年12月、脱炭素、ウクライナ侵略以降のエネルギー危機、電気料金高騰、慢性的な電力不足と電力需給ひっ迫警報を受け、政府はGX実行会議において原子力政策の大転換を行った。「原発の新規建設」「運転期間の実質的な延長」が二本柱。福島第一原発事故以来、抑制的だった原発政策を推進の方向に舵を切ったわけだ。現在は「処理水」に目がいくが、現在「原発」が抱える諸問題、再生可能エネルギーの現状も含め、日本のエネルギー問題全体の課題に迫る。

あの福島原発事故時のNHK解説者であり、その後もずっとエネルギー問題、原発問題を取材し続けてきた両氏が徹底解説する。昨年12月、脱炭素、ウクライナ侵略以降のエネルギー危機、電気料金高騰、慢性的な電力不足と電力需給ひっ迫警報を受け、政府はGX実行会議において原子力政策の大転換を行った。「原発の新規建設」「運転期間の実質的な延長」が二本柱。福島第一原発事故以来、抑制的だった原発政策を推進の方向に舵を切ったわけだ。現在は「処理水」に目がいくが、現在「原発」が抱える諸問題、再生可能エネルギーの現状も含め、日本のエネルギー問題全体の課題に迫る。

当時、54基余りが稼働できた時代と違い、今年5月時点で再稼働した原発は10基。厳しい新たな規制基準を受け、福島を含めて24基の廃炉が決まり、日本は「大廃炉時代」を迎える。これもまた大変なことだ。3.11原発事故で溶け落ちた核燃料デブリは約880tに及ぶ。原発の新規建設「次世代革新炉」といっても、「革新軽水炉」「小型軽水炉(SMR)」「高速炉」など資金、技術、人材等、それぞれ大きな課題を持っている。まさに難題山積。日本が掲げた核燃料サイクルも行き詰まり、最終処分場の確保も難しい状況だ。フィンランドやスウェーデンのような岩盤は日本にはない。難題だらけであることを現場を取材しながら両氏は指摘する。加えて、原子力業界の特異な成り立ちや複雑性、熟練の現場技術者と幹部との意識の違いや、「電力会社」と「原発メーカー」の違いなども語られる。「原発」が高度な技術によって成り立っていることにも起因している。福島第一原発事故から12年、その時に起きていたことと、今後のデブリの取り出し、廃炉への長い苦難の道のりが語られる。

「立ち遅れる再生可能エネルギー」として、「洋上風力発電は切り札になるか」「ジャイロ式波力発電」等の現状と資金等の課題も指摘している。

「原子力には、積み残しとなっている課題が多々ある」とし、「『推進』も『反対』も、一般市民も集まり、課題解決のための徹底した議論を行い、方向性を見出していかなければならないと思う」と言っている。「時間軸をもつ政治」「対応型ではない熟議する政治」が重要であることを改めて感じる。大転換期にある今こそである。

念願の宇都宮のLRTが開業――。26日、宇都宮芳賀ライトレール線の開業式が行われました。これは次世代型路面電車(LRT)によって、JR宇都宮駅東口と芳賀町の14.6キロを44分で結ぶもの。全線新設は全国で初めて。式典には、福田富一知事、佐藤栄一市長などの行政関係者、地元の衆参の国会議員、県会・市議会議員代表、経済界代表等が出席。公明党から輿水恵一衆議院議員、地元の県市議会議員が出席しました。

構想から実に30年、特に10年前、私が国土交通大臣の時に現在の知事・市長さんから直接要望を受けてから、着実に事業が進み、言葉に尽くせない苦労を地元の方たちがしてきただけに、喜びが爆発しました。また全国から"撮り鉄"も集合、大変な盛り上がりでした。宇都宮駅と郊外の工業団地を結ぶ道が渋滞で動かない状況だっただけに、これで解決が見込まれ、合わせて新たなまちづくりが始まります。宇都宮市の新たな発展に向かってのスタートの日となりました。

後藤さんの平成政治史の4巻目。3巻目は、第一次安倍政権から民主党の政権奪取とその終焉までを描いた(「幻滅の政権交代」が副題)が、今回は2012年末の総選挙での政権奪還、第二次安倍政権のスタート、アベノミクス、参院選・衆院選の連続勝利、平和安全法制、伊勢志摩サミット、消費税増税延期など、1016年9月までを描く。ちょうど私が第二安倍政権で、2012年12月から2015年10月まで約3年弱、国土交通大臣として閣内にいただけに、一つ一つが克明に思い出される。前年の3·11東日本大震災からの復旧・復興、防災減災・国土強靭化の緊要性、尖閣諸島周辺での海上保安庁の守り、観光のインバウンド急増、日中・日韓関係の改善、平和安全法制などに直接関わってきただけに、様々思い起こしつつ読んだ。鮮明に浮かんでくる。特に昨年7月8日、安倍元総理が銃弾に倒れた衝撃があるだけに、想い起こす事はあまりにも多く重い。

後藤さんの平成政治史の4巻目。3巻目は、第一次安倍政権から民主党の政権奪取とその終焉までを描いた(「幻滅の政権交代」が副題)が、今回は2012年末の総選挙での政権奪還、第二次安倍政権のスタート、アベノミクス、参院選・衆院選の連続勝利、平和安全法制、伊勢志摩サミット、消費税増税延期など、1016年9月までを描く。ちょうど私が第二安倍政権で、2012年12月から2015年10月まで約3年弱、国土交通大臣として閣内にいただけに、一つ一つが克明に思い出される。前年の3·11東日本大震災からの復旧・復興、防災減災・国土強靭化の緊要性、尖閣諸島周辺での海上保安庁の守り、観光のインバウンド急増、日中・日韓関係の改善、平和安全法制などに直接関わってきただけに、様々思い起こしつつ読んだ。鮮明に浮かんでくる。特に昨年7月8日、安倍元総理が銃弾に倒れた衝撃があるだけに、想い起こす事はあまりにも多く重い。

第一次安倍政権で安倍元総理はあのような形で退陣。私は2009年の総選挙で落選した。ある意味では、ともに地獄を見た。しかも日本の政治は、後藤さんが「幻滅の政権交代」と評したように迷走し、経済も外交も崩れ、そこに東日本大震災が襲いかかった。安倍さんも私も、「日本はこのような落日のような国ではない」との思いが重なり、「日本再建」を共に掲げ、与えられた政治生命をかけようとした。本書にある4年間は、「デフレ脱却」「経済再生」「アベノミクス」はその中心となるものだ。「安全で安心な勢いのある国づくり」は私の掲げたものだが、安倍総理と共通した思いから、ずいぶん語らい、国の勢いは間違いなく増したと思う。その勢いがあってこそ、参院選と衆院選の勝利があったし、観光客が急増し、TPPの交渉ができ、外交における説得力が増したのだと思う。本書では、政府と自民党・公明党と官僚の政局・激突が描かれているが、少なくともエネルギーが充満していたことは間違いない。人と人との摩擦も、国と国との摩擦もエネルギーがあってこそ生ずるものだ。本書が単なる外から見た批評や政局話になっていないのは、後藤さんが直接、その時のキーマンに取材をしてきた故の説得力を持っているからだと思う。政治家の心の内に入らない限り、政局はわからない。内側で戦った私として、「ここは書いていない」ことがあるのは当然だが、改めて外側から見ると「こう見えた」を知ることができたと思う。安倍元総理の「回想録」「実録」「検証 安倍政権」などが出ているが、本書は貴重な「政治史」だと思う。