「テクノロジーが変える経済の形と未来」が副題。きわめて面白く、刺激的。大野和基氏が、きわめてチャレンジングな7人と対談している。ノーベル賞経済学者のポール・クルーグマン、「フラット化する世界」のトーマス・フリードマン、ウォール街占拠運動の理論的指導者で文化人類学者のデヴィット・グレーバー、チェコの経済学者トーマス・セドラチェク、「大停滞」「大格差」の経済学者タイラー・コーエン、若き歴史家・ジャーナリストのルトガー・ブレグマン、ビッグデータ研究の第一人者でオックスフォード大学教授のビクター・マイヤー=ショーンベルガー。短く、率直に切れ味ある対談。「資本主義の未来」「テクノロジーと経済」「AIと人間の仕事」「成長と格差」「ベーシック・インカムと労働」など、未来に向けての大テーマは共通している。

「テクノロジーが変える経済の形と未来」が副題。きわめて面白く、刺激的。大野和基氏が、きわめてチャレンジングな7人と対談している。ノーベル賞経済学者のポール・クルーグマン、「フラット化する世界」のトーマス・フリードマン、ウォール街占拠運動の理論的指導者で文化人類学者のデヴィット・グレーバー、チェコの経済学者トーマス・セドラチェク、「大停滞」「大格差」の経済学者タイラー・コーエン、若き歴史家・ジャーナリストのルトガー・ブレグマン、ビッグデータ研究の第一人者でオックスフォード大学教授のビクター・マイヤー=ショーンベルガー。短く、率直に切れ味ある対談。「資本主義の未来」「テクノロジーと経済」「AIと人間の仕事」「成長と格差」「ベーシック・インカムと労働」など、未来に向けての大テーマは共通している。

待ち受ける未来はユートピアか、ディストピアか。クルーグマンは「AIによる大量失業は当分訪れない」「格差拡大は世界的現象だが、経済学ではなく政治の問題」「日本の現在の低インフレ率は不可解。長期デフレなのに誰も賃金や物価を上げたがらないのは奇妙」「日本経済の最大の問題は人口減少。移民に関する不寛容性を脱し、若い移民を受け入れよ」という。

フリードマンは「今はフラットかつファスト・スマート化する世界経済だ。競争に勝ち残るには、生涯学習者になる能力が最も重要になる」「低賃金労働者が増え、機械を使いこなせる知的労働者の賃金が上がり、格差が広がるといわれる。"平均は終わった"という事態が起きている。ユニバーサル・ベーシック・インカムには私は懐疑的だが、勤労所得税額控除を増加させることに賛成だ」「日本の凋落の要因は閉鎖性にある」という。グレーバーは「職業の半分がなくなり、"どうでもいい仕事(BS職)"が急増する。しかも高給?」「役所や管理職に付随する"意味のない仕事"が増えている」「ベーシック・インカムは"人間らしい仕事"を取り戻す」という。セドラチェクは「従来の経済学は数字・数学であり、人間の本性、精神と魂、不安・恐怖・欲求など人間の精神的部分を捨象している。机上の空論だ」「成長至上主義こそが社会の病につながっている。成長を前提にした経済学は誤った制度設計(年金なども)をもたらしている」「お金の心配のない社会、生活に悩まない社会、誰でも自分のやりたい仕事を見出せる社会がイメージだ」と主張する。

「テクノロジーは働く人の格差をますます広げていく」というタイラー・コーエンは「デジタルエコノミーに適応する新たな思考モデルが必要だ」という。そして「AIは人の仕事を奪うなどというが、歴史を見ても、50年・100年で切り取ると古い仕事は消滅しており経済代謝にすぎない。テクノロジーのスキルの有無で格差が広がることこそ、AI導入による危険性だ」「日本のイノベーションを阻害しているのは、人口減少だ。少子化対策、移民受け入れが大事だ」という。ブレグマンは「ベーシック・インカムと一日三時間労働が社会を救う」「銀行業など富を移動するだけの"くだらない仕事"が多すぎる」「未来の最大の課題は"退屈"だ」「仕事しかしない社会はイノベーションや創造性、文化を生まない」と語る。「『データ資本主義』が激変させる未来」についてショーンベルガーは「データ納税を強制する」「金融資本主義は終わり、データ資本主義となる。データの開放がイノベーションを生む」と熱く語る。

毎年、成人式を迎えて驚くことがある。今年、私の地元・北区と豊島区で、それぞれ21.4%、39%が外国人だった。急増している。新宿区は45.2%が外国人で最高だが、全国でも外国人が多い市町村がある。全国8割の自治体で外国人は急増しており、「外国人がいなければ、農業も漁業も製造業も続けられない」という実態が全国あちこちである。明らかに外国人"依存"ニッポンがすでに始まっている。

毎年、成人式を迎えて驚くことがある。今年、私の地元・北区と豊島区で、それぞれ21.4%、39%が外国人だった。急増している。新宿区は45.2%が外国人で最高だが、全国でも外国人が多い市町村がある。全国8割の自治体で外国人は急増しており、「外国人がいなければ、農業も漁業も製造業も続けられない」という実態が全国あちこちである。明らかに外国人"依存"ニッポンがすでに始まっている。

「まるで"アラカワスタン"荒川区」「リトル・エチオピア・葛飾区」「荒川はガンジス川・江戸川区」「コリアンタウンが"縮小?"新大久保」「世界で東京だけのネパール学校・杉並区」「国際化する島根県出雲市」「財政維持に不可欠な存在・北海道東川町」と超・多国籍化する街の実態がルポされている。

しかし、問題も多い。「がらがらの日本語クラス・フィリピン」「恋愛もダメという日本の職場」「中断する授業と足りない人員・福井県越前市」「教室が足りない・出雲市」「保育園にとどまる10歳児・浜松市」「推計8400人超の"不就学"外国人」「"ガイジン"に対するいじめ」「増えてきた老いる外国人」・・・・・・。真剣に考えないといけない。共生する日本だ。

最後に「『移民国家』の事例から考える外国人"依存"」として、ドイツ、フランス、カナダ、フィンランド、シンガポールなどが例示されている。改正出入国管理法が2019年4月から施行された。もっともっと態勢を整えなくてはならない。

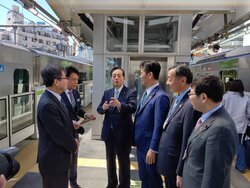

JR山手線駒込駅に待望のエレベーター ――。3月20日、待望のエレベーターが運用開始となり、花川與惣太北区長、高野之夫豊島区長、地元の町会・自治会・商店街の会長、岡本三成衆院議員、地元議員、各関係者らとともに現地を視察。利用している方々の喜びが広がりました。

駒込駅は坂道に位置しており、坂の上の北口改札にはエレベーターがありますが、「坂の下の東口改札にもエレベーターが欲しい」と長年にわたって強い要望がありました。「1つの駅にはエレベーターが1つ」との原則でこれまで難航してきましたが、ついに実現。この実現に向けて動いてきた私としても「本当に助かります」との現場の声を直接聞き、嬉しい1日となりました。

「覇権をめぐる400年史」が副題。海洋覇権の歴史は激しく、露骨なほどだ。大航海時代のスペイン・ポルトガルによる大西洋の東西分割であるトルデシリャス条約は、今日のブラジルがポルトガル語の国であることを改めて想起させる。次に東インド会社を設立し、貿易立国をめざしたイギリスとオランダが激突する。「国際法の父」グロティウス(オランダ)の海洋自由論は先行するポルトガルの大きな存在感を乗り越えようとした理論でもあった。1652年から1674年の間に3度にわたって戦われた英蘭戦争は、海洋覇権をめぐる本格的な初の戦争となった。18世紀から19世紀にかけて、イギリスは海洋大国へと躍進する。自国沿岸沖を領有しつつ、世界の海を支配したいイギリスは、各国の領海を狭くすべく領海3カイリ主義を打ち立てる。石炭ステーションを全世界に確保し、「海を制した大英帝国」が完成する。日英同盟直後の日露戦争、品質の悪い石炭しか得られなかったバルチック艦隊は黒煙で視界が不良だったという。スエズ運河をめぐってのディズレーリ首相とロスチャイルドの提携など、海洋の歴史は生々しい。20世紀に入ると主役の座はアメリカとなる。その背景に石炭から石油の時代がある。そして、パナマ運河の建設と巨大な海軍力を保有するようセルドア・ローズベルトは突き進む。海軍の軍拡競争の激化の時代から海軍軍縮会議の時代を経て、第二次世界大戦への戦艦から空母の時代へ移るのだ。

「覇権をめぐる400年史」が副題。海洋覇権の歴史は激しく、露骨なほどだ。大航海時代のスペイン・ポルトガルによる大西洋の東西分割であるトルデシリャス条約は、今日のブラジルがポルトガル語の国であることを改めて想起させる。次に東インド会社を設立し、貿易立国をめざしたイギリスとオランダが激突する。「国際法の父」グロティウス(オランダ)の海洋自由論は先行するポルトガルの大きな存在感を乗り越えようとした理論でもあった。1652年から1674年の間に3度にわたって戦われた英蘭戦争は、海洋覇権をめぐる本格的な初の戦争となった。18世紀から19世紀にかけて、イギリスは海洋大国へと躍進する。自国沿岸沖を領有しつつ、世界の海を支配したいイギリスは、各国の領海を狭くすべく領海3カイリ主義を打ち立てる。石炭ステーションを全世界に確保し、「海を制した大英帝国」が完成する。日英同盟直後の日露戦争、品質の悪い石炭しか得られなかったバルチック艦隊は黒煙で視界が不良だったという。スエズ運河をめぐってのディズレーリ首相とロスチャイルドの提携など、海洋の歴史は生々しい。20世紀に入ると主役の座はアメリカとなる。その背景に石炭から石油の時代がある。そして、パナマ運河の建設と巨大な海軍力を保有するようセルドア・ローズベルトは突き進む。海軍の軍拡競争の激化の時代から海軍軍縮会議の時代を経て、第二次世界大戦への戦艦から空母の時代へ移るのだ。

第二次世界大戦後、トルーマン宣言をきっかけに、途上国をはじめとする世界の国々が海洋の領有化に乗り出す。トルーマン宣言は海底油田の開発と水産資源の管理を柱とし、海洋を「海上」「海中」「海底」の3つの権利を狙ったのだ。そこで海洋の無秩序な領有化に規制をかけるように、1982年、「海の憲法」と呼ばれる国連海洋法条約が制定され、1994年に発効される。アメリカは深海底に関する条項に拒否反応を今も続け、署名していない。この条約は領海(12カイリ)、接続水域(24カイリ)、排他的経済水域(EEZ、200カイリ)、大陸棚、公海、島や岩礁の定義、海洋航行のルールなどを包括的に定め、海洋の平和利用と開発が両立するように制定され、ルールとして国際社会に浸透してきた。21世紀になって顕著なのは、中国の南シナ海への進出などの動きだ。本書は「国際ルールに挑戦する中国」と「海洋秩序を守る日本」の章立てをして、「日本の海上保安庁は、質量ともに世界の最高レベルに達しており、日本が世界に誇る海上法執行機関である。この分野で見れば、アメリカ海岸警備隊と並んで、世界モデルといってよいだろう」と言っている。きわめて誠実かつ俯瞰的に海をめぐる400年の歴史を描き出す。そして現在の課題も。