7月7日、「ひまわり8号」運用開始、「第9回UIC世界高速鉄道会議」及び「第17回日本水大賞表彰式」に出席、その後、外国要人と連続して会談しました。

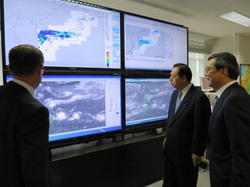

「ひまわり8号」がいよいよ運用を開始しました。「ひまわり8号」は世界最先端の観測機能を有しています。「7号」に比べ、画像解像度は2倍に強化、観測画像が5種類から16種類に増加、日本付近の観測が30分間隔から2.5分間隔に短縮。また、カラー画像の編集が可能、データー量が50倍に増加するなど観測性能は大幅に向上しています。気象庁に出向き、画像を直接見ましたが、台風の目が渦巻き、積乱雲が立ち上がってくる様子がはっきりと立体的にわかります。また、雲と区別がつきにくかった火山の噴煙や黄砂の飛散の状況も監視可能となり、日本の気象観測はステージアップしたと感動するほどでした。

UIC(国際鉄道連合)世界高速鉄道会議は高速鉄道に関する世界最大規模の国際会議。日本での開催は初めてとなります。40か国・地域の政府関係者や鉄道事業者など1,000人以上が参加しています。新幹線は日本から始まり、その技術はまさに世界一。私は安倍総理とともにオープニングセレモニーに出席し、「安全性、信頼性など極めて優れた日本の新幹線の良さを、是非共有していただきたい」と挨拶しました。

午後は、「第17回日本水大賞」の表彰式に出席。これは日頃から健全な水循環のために活動している団体、学校、企業を表彰するもので、秋篠宮殿下・妃殿下をお迎えして行われました。私は、福岡県の遠賀川で19年間にもわたって川づくりを進めている「直方川づくり交流会」に国土交通大臣賞をお渡しし、懇談しました。

また、インドのアンドラプラデシュ州のチャンドラバブ・ナイドゥ首相と会談し、州都建設や、新幹線や港湾整備について、協力関係を強化することで一致しました。さらに、4度目の会談となるマレーシアのサイド・ハミド陸上公共交通委員会議長とは、マレーシア・シンガポール間の高速鉄道の整備について、資金面や人材育成面での支援を中心に意見交換をしました。

佐治敬三(1919~1999)――稀代の経営者であるサントリー二代目社長、生産量世界一のウイスキーをつくり、"大阪最後の大旦那"といわれた存在感と人間味あふれる経営者。一方の開高健(1930~1989)――貧困のどん底から佐治敬三に活躍の場を与えられ、コピーライターとして才能を開花、芥川賞受賞、破天荒の世界基準の無類派作家。

戦後の荒廃から高度成長期の日本。その先頭をかきわけ、ぶつかりながら走った佐治敬三と開高健、そしてその仲間たちのエネルギーはすごい。「身体が大きくて声がでかい。底抜けに明るく豪快で無神経な言動も多いが、実はシャイで傷つきやすく繊細な神経の持ち主。そして心の奥に、触れたくない心の傷を抱えている。それが二人の共通点だった」「彼らは互いの中に似たものを感じ、惹かれあい、刺激しあって人生をより豊饒なものとしていった」と北さんはいう。佐治の父親・鳥井信治郎、そして「マッサン」の竹鶴政孝・・・・・・谷沢永一など。その友情と絆は、不運と幸運を超えた激情、豪流の人生を形づくる。北さんが時折りはさむ珠玉の言葉がとてもいい。

今日7月4日、日本と成長著しいメコン川流域のカンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムの首脳が一同に会し、第7回日本・メコン地域諸国首脳会議が開催されます。今回の会議は、今後3年間の日本とメコン地域の協力について、新たな戦略を策定する重要な会議です。会議ではインフラ整備、防災など国土交通省関係の事項が取り上げられ予定であり、国交省が今後の協力関係強化に大きな役割を担います。

このような大きな流れのなか、首脳会議に先立ち、3日、会議に出席するため来日したミャンマーのチョウ・ルイン建設大臣、フラ・ミン ヤンゴン市長、ベトナムのグエン・テー・タオ ハノイ市人民委員長と連続して会談しました。

まずミャンマー。チョウ・ルイン建設大臣とは今回が3回目の会談となります。今回の会談では、特に今後のミャンマーの発展を支える建設分野などでの人材の育成、ヤンゴンなど人口が急増する都市部での安価で良質な住宅の供給などについて意見交換し、一層の協力強化で一致しました。大臣はテイン・セイン大統領とともに、4日の午後、私の地元、赤羽台のUR団地などを訪問する予定です。また、フラ・ミン市長ともヤンゴン市内の渋滞問題や水の供給などについて意見交換をしました。

ベトナムのグエン・テー・タオ ハノイ市人民委員長とは、本年1月にハノイで行われたノイバイ空港第二ターミナル、ニャッタン橋の完成式典以来となります。会談では、ハノイ市内の都市鉄道の整備や運営、ニャッタン橋北岸にある北ハノイ地区の開発について意見交換しました。特に、我が国企業が高い関心を有している北ハノイ地区の開発について、両国企業による共同開発に向けて、じっくりと打ち合わせを行いました。

メコン地域との関係強化に向け、意義深い会談ができました。

昨年9月の御嶽山噴火から浅間山、桜島、口永良部島、そして大涌谷(箱根山)や蔵王山・・・・・・。日本には活火山だけで110、陸上の火山の7分の1が日本にあり、常時観測しているのは50火山に及ぶ。

「日本誕生から破局噴火まで」と副題にあるように、「プレートの動きが地震も火山も生み出してきたこと」「地震と火山噴火の関係とメカニズムの違い」「火山災害の歴史」「噴火の5つのタイプ」「どんな大噴火がこれから日本を襲うのか」「危ない火山は意外に近くにある」など、解説する。そして「予知は一筋縄ではいかない。それは噴火予知にとって肝心な、地下でなにが起きているかということが、わかっていないからだ」「マグマがどう動いて、どう噴火に至るかというそれぞれの段階での学問的な解明がまだできていない」「有珠山の2000年噴火で直前予知に成功したのは、350年前から正確な記録が残る7回の噴火を繰り返してきた、世界の火山では例外的な好条件に恵まれたためだ」という。

そのうえで、私たちは被害最小化のための観測体制、人材確保に努めることだ。最後に「火山国日本に住む覚悟を日本人は持っているべきだろう」と結んでいる。

6月30日、走行中の東海道新幹線内で火災が発生し、新幹線の乗客に死者、負傷者が発生する痛ましい事故が起きました。被害に遭われ、亡くなられた方のご冥福を心からお祈りするとともに負傷された方々にお見舞い申し上げます。

7月1日、新幹線を運行しているJR東海、JR東日本、JR西日本、JR九州、JR北海道や、警察庁が参加する検討会議を開催し、本事件を踏まえ、新幹線の火災対策を打合せしました。

会議で、私は、JR各社に対し、①気密性や不燃性などに関する車両の安全性の確保②警備体制の強化③危険物の持ち込み規制④火災にとどまらずテロ対策も視野に入れた幅広い安全対策――などについて検討を深めるとともに、できることは直ちに実施してほしいと指摘しました。

新幹線は、我が国の大動脈を担う大変重要かつ安全な交通機関。国民の方々が安心して利用いただけるよう、しっかり対策をしていきます。