「日米戦後史の欺瞞」と副題にある。戦後の日本の基本構造はいつ、どのようにして作られ、そして今日まで続いているのか。そこにある日本と米国との価値観の違いと相克と軋轢と思惑を描き出す。

「戦後レジームの基本は、平和憲法と日米安保体制であり、そのもとでの経済成長路線だ。そして、この基本構造を生み出したのは、占領政策におけるアメリカであり、それを固定化したのはサンフランシスコ講和条約だ」「この"アメリカ的価値"へのほとんど無意識の従属こそが、"戦後レジーム"を根底で支えるものだった」「戦後日本の公式的価値とは何か。あの戦争を侵略戦争と見なし、敗戦を、連合国による日本の軍国主義からの解放と見る。そして占領政策をへて、日本は民主国家、平和国家へと再生したという歴史観・・・・・・。民主主義と平和主義こそが戦後日本が誇りとすべき価値であり、それにまさる価値は存在しない」「そのアメリカ的価値を普遍的なものと受け入れたのが戦後日本の歴史的および思想的構造だった」・・・・・・。

佐伯さんは「非対称的な二重構造」が「無意識の自発的従属」をもたらすことを示し、「何よりもまず、われわれを就縛している戦後レジームの構造を知ること」が大事であるという。根底には「西洋的合理主義」と「日本的精神」の相克があり、両価値に引き裂かれる日本人の姿が、浮き彫りにされる。

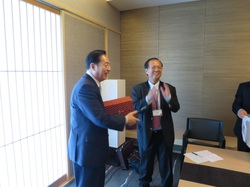

20回目の「海の日」となった20日、世界の海事関係者が集まった「世界海の日パラレルイベント2015」が開催されました。これは、IMO(国際海事機関)の「世界海の日」の関連イベントとなる国際会議。今年は174の加盟国を代表し、初めて日本が開催国となり、国土交通省が会議を主催しました。

会議には、IMOの關水康司事務局長をはじめとする国連の海洋部門の幹部や、世界53カ国から各国大臣、大使などが参加。国内の関係者を含めると参加者は400名を超え、大規模な国際会議となりました。

私は開会式の冒頭、主催者として、「パナマ運河の拡張、北極海航路の利用、シェールガス革命など世界の海事産業を巡る環境は大きく変化している。こうしたなかで、なんと言っても重要なのは産業を支える人材の育成。今回の会議では海事分野における教育及び訓練をテーマに活発な議論が行われ、未来への方向性が示されることを期待する」と挨拶しました。そして、昼食会、夜には歓迎レセプションを盛大に開催、各国の方々と懇談をしました。

その間、カンボジアのトラム・イウテック公共事業・運輸大臣、モロッコのモハメド・ナジブ・ブリフ運輸特命大臣とも連続して会談。イウテック大臣とは昨年8月以来、2度目の会談。道路などのインフラ整備、自動車検査登録制度の構築などの協力について、じっくりと打ち合わせをしました。また、ブリフ大臣とは、インフラ分野や海事・港湾分野での人材育成などでの協力強化で一致しました。

人口減少、地方消滅、一極集中による東京崩壊(老化)――これは最重要の問題であり、因果関係が複雑に絡み合っている。あらゆる分野にわたって、少子高齢化や人口減少に対応し、見直していかない限り、日本には歪みが噴出し、衰退への道をたどることになる。ラストチャンスだが、今なら間に合う。「東京一極集中で成り立ってきた20世紀型成功モデルをひとまず否定し、東京一極集中ではない社会がどういうものかを考える」「人口減少を前提とした大胆な国家のつくり替えをする」「東京一極集中の危険性と限界を理解・再認識し、東京をどうするかを考える」ことだ。

そこで「地方と東京を元気にする8つの提言」がされる。「東京との"距離"が武器」「世界的ローカル・ブランドの創出」「世界オンリーワンの街づくり」「都会にはない暮らしやすさの発信」「県内二地域居住で"にぎわい"維持」「発想の大転換"スーパー広域合併"」「アクティブシニアが活躍"CCRC"構想」「第三子以降に多額の現金給付」――。

対談によって展開される発言の1つ1つを、考え考え読んだ。考えることを促す書だ。

7月17・18日、新潟県の佐渡島に行き、甲斐元也佐渡市長をはじめ島の関係者と島内の視察、要請・意見交換を行いました。

佐渡は本当にすばらしい島、美しい島です。ここでしか見られないトキ(現在196羽が野生で生息。私も見ることができました)、トキを育む水田や山の緑豊かな自然、佐渡金銀山(江戸時代は金の産出量が世界一)などの歴史・文化、おいしい農産物・水産物やお酒など、佐渡ならではの魅力にあふれています。島を訪れるクルーズ船や外国人旅行客も増えています。

市長からは、「世界農業遺産にもなった佐渡のお米は日本一おいしい」「北陸・上越の二つの新幹線を使った広域観光周遊ルート(直江津港と小木港、新潟港と両津港)も可能だ」「世界遺産や世界ジオパークの登録をめざしたい」――観光をさらに前進させる意欲的な発言が続きました。観光の大きなポテンシャルを実感しました。

さらに離島振興も重要です。市長からの要請では、①国境離島としての定住支援、②観光客増加のため空港の2000m化や運航支援・補助、③災害時の避難のため港湾の耐震バース化や、クルーズ船が着岸できるバースの延長、など島の課題が示されました。それに対し私から一つ一つ方針を示しました。