人間形成障害とは「親・家庭・社会などの文化的環境(生育環境)の歪みに由来する心身の適応能力の成熟障害(年齢相応にたくましく成長していない)」と定義される。「脳を進化させた人間の種としての特性」や「経済成長に由来する構造的な育児環境の崩壊」などの要素が複雑に関わっているが、日本の育児環境の劣化がめだつ。「子どものままで大人になれない」という問題に対処するには、習慣の修正と年齢相応のたくましさの充実が目標となる。

「人間形成障害とは何か」「なぜ人間形成障害になるのか」「普遍化する人間形成障害」「わが家でできる人間形成障害の予防法」「治療法」「大人は何をするべきか」等々、わかりやすく、実践的に示してくれている。

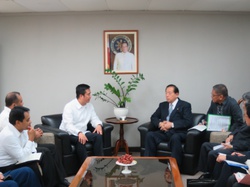

8月12日からフィリピンのマニラを訪問し、シンソン公共事業道路大臣やアバヤ運輸通信大臣、マニラに本部を置くアジア開発銀行の中尾総裁と連続して会談。また、現地視察、海外交通・都市開発事業支援機構(JOIN)とフィリピン基地転換開発公社(BCDA)の覚書署名式への出席などを行い、14日早朝に帰国しました。

1泊3日の強行軍となりましたが、フィリピンの実情把握とインフラ整備に向けた協力強化を図ることができました。天候にも恵まれ、充実した訪問となりました。

フィリピンは、我が国と経済面や人的な結びつきも強く、重要な世界有数の親日国。今、フィリピン・マニラで最大の問題は国民生活や経済活動を支える基礎インフラの整備です。道路は渋滞で、雨が降ればすぐに冠水。沿岸低地地域のため、台風などもあって洪水が頻発。橋梁は老朽化が著しく、空港は遅延が常態化しています。こうした状況を改善するため、フィリピンは、日本からの協力を強く求めています。

私は、マニラに到着後、直ちに、船上からマニラ市内の橋梁の老朽化の状況やマニラ首都圏の洪水対策として、約44kmにわたるパッシグ川とマリキナ川の堤防の強化・かさあげ事業を日本企業が行っている状況を視察しました。また深刻な渋滞や航空便の大幅な遅延も経験。インフラ整備の必要性を実感しました。

シンソン大臣とは4度目、アバヤ大臣とは3度目の会談となります。今回の会談では、南北通勤線や環状3号線、マニラ新国際空港の整備など、本年6月に両国首脳間で合意した「マニラ首都圏の運輸交通インフラ整備協力ロードマップ」の具体化に向けた戦略や水資源管理・洪水対策などをじっくりと話し合いました。

また、中尾総裁とはアジアにおけるインフラ輸出の加速化に向けた連携を確認したほか、JOINとBCDAの覚書署名式では、シンソン大臣とともに、立会人として覚書に署名し、挨拶しました。

「首相談話、歴史認識、領土問題」と副題にある。現在の外交、安全保障の焦点に、直接、端的に、解説を加え、具体的に提言を行なっている。今、できること、やらねばならないことが熟考されている。

前著「日本の領土問題――北方四島、竹島、尖閣諸島」(2012年2月)、「歴史認識を問い直す――靖国、慰安婦、領土問題」(2013年4月)に続いて、今回の「危機の外交」で論点はより鮮明になり、この2年間で、いかに「日中首脳会談」「平和安保法制」「慰安婦問題と徴用工問題、国交正常化50年目の対韓国外交」「ウクライナ危機以後の日ロ関係」など、変化が生じているかを改めて感ずる。

「交渉で一番大切なところに来た時、相手に"51"を譲り、こちらは"49"で満足する気持を持つこと」と祖父・東郷茂徳が言ったということを、母から聞くことから、本書は始まり、歴史問題と領土問題の「非政治化」を解く。外交における「道徳性の深さ」「富国有徳」「文化大国」「世界の中での日本(孤立を回避)」、きわどい時の「人間哲学」の大切さも感じさせる。

8月7日に発売された中央公論9月号に、私と冨山和彦氏(経営共創基盤CEO)との対談が掲載されています。タイトルは、「今こそ経済を立て直すラストチャンス──インフラ整備は、見落とされてきた日本経済のエンジン」です。

主な内容は、

・東九州自動車道や日沿道など高速道路の開通によって、工場が新たに立地するなどインフラのストック効果が目に見えるようになっていること

・「防災・減災、老朽化対策、メンテナンス、耐震化」やストック効果がある事業への重点化が大事なこと

・人口減少、高齢化に対応するための「コンパクト+ネットワーク」の考え方(国土のグランドデザイン2050)

・ストック効果のあるインフラ整備は日本の経済成長の源

です。

「今まさにインフラ、公共事業の地合が変わり、2020年のオリンピックをどう迎えるか、2050年へのグランドデザインをどう描くか、原点に立ち戻って考えるべき時が来ている。今ならそれができる」──ぜひ、ご一読ください。

(ストック効果については、今年4月28日の「太田の政界ぶちかましNo.81」でも書いています。)

経営哲学、リーダー論、人間学、人生哲学。「お客様満足」の理念は、「現場で、現物を、現実に」という「三現主義」を大事にする実践に貫かれている。

「(経営者の役割は)時を告げるのではなく、時計をつくる」「チャンスは貯金できない(今がチャンス)」「朝令暮改もいいが、今、朝令暮改では遅すぎる。今は朝令朝改の時代だ」「入りやすい入口に出口はない(事を成す場合に、なぜ事を成すかという理念が必要だ。しかし、その理念を安易に変えてはならない。入りにくくても、出やすい道筋を選ぶべきだ。"現実"という名のもとに、着手しやすい入口に飛び込まないことだ)」「市場の変化はお客様の行動の変化。そのお客様行動の変化、ニーズをどうつかまえるか、読むか」「国際社会の常識――長く話せ、自慢に徹しろ、絶対に自分の責任を認めるな」「あと1%だけ、やってみよう(あと1%を追求し続ける)。自分の信念・発想を100%達成する気概」――。

アサヒビール、NHK、新国立劇場、東京芸術劇場のトップを歴任した福地さんの境地と読書。