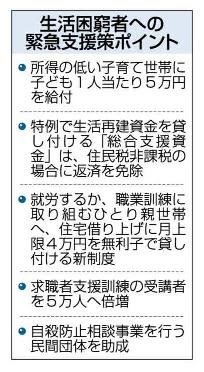

困窮している子育て家庭へ子ども1人当たり5万円の給付金――。16日朝の政府関係閣僚会議で、公明党が強く要請してきた支援策が決定しました。昨日15日も、党として菅義偉総理大臣に申し入れをしたものです。児童扶養手当などを受給している低所得のひとり親家庭と、住民税非課税の子育て家庭に対して、子どもの人数に応じて1人当たり5万円の給付金を支給するものです。このほか、収入が減少した人が生活費を借りることができる「緊急小口資金」と「総合支援資金」について、今月末の申請期限を6月末まで延長することも決定しました。

困窮している子育て家庭へ子ども1人当たり5万円の給付金――。16日朝の政府関係閣僚会議で、公明党が強く要請してきた支援策が決定しました。昨日15日も、党として菅義偉総理大臣に申し入れをしたものです。児童扶養手当などを受給している低所得のひとり親家庭と、住民税非課税の子育て家庭に対して、子どもの人数に応じて1人当たり5万円の給付金を支給するものです。このほか、収入が減少した人が生活費を借りることができる「緊急小口資金」と「総合支援資金」について、今月末の申請期限を6月末まで延長することも決定しました。

首都圏では緊急事態宣言が長引き、非正規労働者や、ひとり親家庭を含む子育て家庭など生活困窮者に対するダメージが大きいという現状にあります。あわせて、ひとり親家庭の自立支援強化、無利子の特例貸し付けを延長、雇用支援強化へ職業訓練充実、女性の貧困問題の実態把握などを強く要望しています。

このコロナ禍で、食料危機は世界最大級、しかも喫緊の課題であることは、2020年10月、国連WFP(国連世界食糧計画)がノーベル平和賞を受賞したことからも窺える。現在、世界では十分に食料を確保できない人は9億4000万人、なかでも極度の食料不安を抱える人は約2憶7000万人で、コロナ禍以前より急増しているという。アフリカでの食料危機は厳しく、日本でも食品ロスが大きな課題となっているように、「大手コンビニ1店舗で、1日1万円以上の食料を捨てている」現状がある。

このコロナ禍で、食料危機は世界最大級、しかも喫緊の課題であることは、2020年10月、国連WFP(国連世界食糧計画)がノーベル平和賞を受賞したことからも窺える。現在、世界では十分に食料を確保できない人は9億4000万人、なかでも極度の食料不安を抱える人は約2憶7000万人で、コロナ禍以前より急増しているという。アフリカでの食料危機は厳しく、日本でも食品ロスが大きな課題となっているように、「大手コンビニ1店舗で、1日1万円以上の食料を捨てている」現状がある。

その原因は単なる「人口増」などで片づけられるものではない。本書ではまず「分配の不平等」をあげる。貧困(経済力がなければ食料が購入できない)、紛争、自然災害、経済の停滞で食料が入手できないことは、イエメンやコンゴ等でも明らかで、そこからまた暴動・紛争が起きている。次に「搾取主義の食料システムとヒエラルキー(高所得国が低所得国から搾取する構図、強者が独占し弱者に分配されない)」「食品ロス(食べ物の3分の1が捨てられている)」が指摘される。そして生産面や利用面から考えると「気候変動(水不足や高温での旱魃)」「ミツバチやその仲間の減少」「バッタの害」「バイオ燃料・バイオエタノール(バイオマスがカーボンニュートラルであっても可食部まで使われている)」「肉食の増加(牛1キロあたり11~13キロの穀物が必要)」がある。そして「新型コロナが脆弱な国に打撃を与えること」「人口が2050年には97億人まで増加すること」など10の原因をあげている。

その対処方法は、それらの原因を減少させることに尽きる訳だが、「食品ロス削減(賞味期限を延ばす技術革新、30・10運動、食べ残しへのペナルティ)」「食料安全保障の『利用可能性』」「消費者啓発」「昆虫食」「省資源化の取り組み、培養肉の開発」「食のシェア(フードバンク、家庭で余った食べ物を必要な人に渡すフードドライブ、おてらおやつクラブ)」「生ごみの資源化(リサイクル)」等、きわめて生活の身近なことまでの具体例をあげる。そして最後に「食への危機感も敬意も足りない日本人」「貧困、飢餓を1、2とするSDGsについて日本は周回遅れだ」と厳しく指摘、意識改革を促し、「私たちができる100のこと(アクション100)」を例示する。

「本所のテツサブロウに、会わせておくれ」――。心臓発作で倒れた老女がそればかり言う。銕三郎はたしかに長谷川平蔵の幼名。与力筆頭・柳井誠一郎、同心・俵井小源太。手先を務める「清澄楼」の仲居・美於らが動くが、平蔵はそれが母親になりすました盗賊仲間による復讐劇であることを見破る。一網打尽。この「平蔵の母」を含む6つの短篇集。

「本所のテツサブロウに、会わせておくれ」――。心臓発作で倒れた老女がそればかり言う。銕三郎はたしかに長谷川平蔵の幼名。与力筆頭・柳井誠一郎、同心・俵井小源太。手先を務める「清澄楼」の仲居・美於らが動くが、平蔵はそれが母親になりすました盗賊仲間による復讐劇であることを見破る。一網打尽。この「平蔵の母」を含む6つの短篇集。

「せせりの辨介」――。神楽坂の古物商「壺天楽」の主人は、かつて盗っ人の「ばってらの徳三」。その店を、色褪せた風呂敷を抱えた30前後に見える小柄な女がたずねる。その中には黒い薬師如来の立像があり、脚の部分をえぐった奥の空洞から30両もの小判が姿を現わした。裏の裏、そのまた裏をかく辮介と平蔵の戦いが始まる。

「旧恩」――。寒風が吹き荒れる日、大店のあるじとぶつかった女が、何かをすり取った。その女はすれ違った若手の同心・今永仁兵衛の顔をまじまじと見つめる。仁兵衛の手先で浅草の「矢場一」で働く可久が追うと・・・・・・。なかなかのしゃれたいい話。

「陰徳」――。浅草田原町の料理屋「鈴善」のご新造・あやのが、渡し船に乗ろうと急ぐ井原進十郎を呼び止める。その船は沈没して皆死亡し、乗りそこねた進十郎は命拾いするが・・・・・・。その裏には陰徳陽報と因果があったことを平蔵が見抜く。善意だけでない人間心理の奥の奥がのぞかれる。「深川油堀」――。恵覚寺の貞道和尚にはめられた潜竜と、賭場で知り合った「梵天の善三」による仕返し。それに可久がからむ。「かわほりお仙」――。盗っ人稼業をしていた歌吉と仙は、今は堅気。歌吉は長谷川組の手先だ。"のすりの三次"に滝野川村の正受院の山門に来いと仙は呼び出される。石神井川沿いの茂み裏側の崖に小さな洞穴。そこで仙と歌吉は三次を倒すが・・・・・・。

人間の業と悲哀、怨念と人情、事件の裏と仕掛け・・・・・・。逢坂「平蔵」の世界が滲み出る。

「コロナ危機におけるリーダーシップと民意」「英のEU離脱、トランプ現象と格差」「ポピュリズムと政治」「SNS、デジタル社会と政治」等々、「民主主義」の問われる課題は常に重い。本書は世界における民主主義の思想と歴史を再検討する。「民主主義とは『参加と責任のシステム』である」との軸で、民主主義を巡る諸問題とその解決の方向性を示す。当然、民主主義を巡ってのギリシャ以来の論調を凝縮して解説し、自由・平等・議会・政党・議院内閣制など、全方位から、また時間軸から論述する。前著「未来をはじめる」とともに、膨大な人類の思考・営為をきわめて明確、わかりやすく語る。大変面白く有意義、納得の著書だ。

「コロナ危機におけるリーダーシップと民意」「英のEU離脱、トランプ現象と格差」「ポピュリズムと政治」「SNS、デジタル社会と政治」等々、「民主主義」の問われる課題は常に重い。本書は世界における民主主義の思想と歴史を再検討する。「民主主義とは『参加と責任のシステム』である」との軸で、民主主義を巡る諸問題とその解決の方向性を示す。当然、民主主義を巡ってのギリシャ以来の論調を凝縮して解説し、自由・平等・議会・政党・議院内閣制など、全方位から、また時間軸から論述する。前著「未来をはじめる」とともに、膨大な人類の思考・営為をきわめて明確、わかりやすく語る。大変面白く有意義、納得の著書だ。

今日の民主主義の危機として「ポピュリズムの台頭」「独裁的指導者の増加」「第四次産業革命とも呼ばれる技術革新」「コロナ危機」の4つを提起する。そして「参加と責任のシステム」である民主主義を、今後も"試行錯誤"を続け、具体的な制度化を充実させていく必要を説く。ダールの「民主主義という理想と、現実とのギャップを直視する」「政治的平等、有効な参加、知識や情報の普及」「決定すべき事項の選択権、そして包括性の民主主義の基準」や、ロールズの「人々が自らの道徳的判断と突き合わせ、繰り返し検証していくこと」「人々が正義感覚、すなわち、他者に配慮して行為することへの感覚・能力を涵養していくこと」などを紹介する。自由・平等・民主との緊張感、参加と責任への意志、動体視力を共にすることの重要性だ。

歴史上で繰り広げられた民主主義への思想闘争の紹介は柔らかで痛快だ。民主主義を否定的に把えることがギリシャ以来、多かった。「プラトンは師であるソクラテスが民衆裁判にかけられ刑死する。『ソクラテスの弁明』に詳細があるように、多数者の決定に疑問をもつ。行き着いたのが、『哲人王』の構想だ」「アリストテレスは、堕落形態を論ずる。僭主政、寡頭政、衆愚政だ」「古代ローマの共和政は、民主主義が"多数の横暴""貧しい人々の欲望の追求"と否定的意味合いであったものを"公共の利益の支配"として始めた」「マグナカルタ(1215年)で貴族たちは自らの自由と権利を王に承認させ、王権に制限をかけた。これがイングランドの政治制度が発展する礎になった」「ホッブスは『リヴァイアサン』(1651年)を著し、個人の自由と安全を守るためには、無秩序を克服する強力な国家(リヴァイアサン)が必要だとした」「ロックは『統治二論』(1689年)で、リヴァイアサンを打ち立てる一方で、それを制約し、枠付ける議会の力もイングランドに確立しようとした」「1776年、北米の13植民地が独立を宣言、1787年の合衆国憲法は国家連合ではなく連邦国家としてアメリカ合衆国を打ち立てようとした"妥協の産物"」「単一不可分の共和国を掲げるルソーと、分権的な社会と地方自治を理想とするトクヴィルとは180度違うが、市民の主体的参加とそれに基づく当事者意識を重視する点で、同じ民主主義論の系譜に立つ」「ルソーは私的所有権制度こそが、貧富の不平等拡大の原因だと考え、相互に自由で平等な個人による社会契約によって国家を打ち立てることを主張した」「近代の民主主義は議会制を中心に発展、議論の焦点は、議会をいかに民主的にするかに向かった。そこに政党が生まれる。バークは政党とは単なる党派ではなく、政治的意見を同じくする政治家が政権の獲得を目指して結集したものと主張した」「ルソーの人民主権論に対し、コンスタンはあくまで個人の自由が大切だとした。政治参加に魅力があるより、自由とは何よりも自分の私的な生活を平穏に享受できること。民主主義と自由主義は矛盾、緊張関係にあるとした」「トクヴィルは青年貴族であったが、アメリカを訪問し、名もなき一般の人々の政治的見識の高さに感銘を受けた。ヒントは自治や結社の活動だった。生き方、考え方、生活様式としてのデモクラシーだ」「トクヴィルによって再び積極的な意味に転じた民主主義だが、これをより本格的な代議制民主主義の理論として構築したのは盟友・ミルだった(「アメリカのデモクラシー<1835年>」の書評をミルが執筆した)」「ミルは自由論に続いて1861年に代議制統治論を刊行、代議制民主主義こそが最善の政治体制だと指摘した」「20世紀に入り、ウェーバーは有能なビスマルクの負の政治的遺産を見て『完全に無力な議会』『政治教育のひとかけらも受けていない国民』を目の当たりにし、執行権が統治の中心機能だと看取し、大統領制に期待した」。そして「政治は結果責任、責任倫理を指摘した」・・・・・・。そして、ダールの「多元主義」、アーレントの「政治とは単なる利害調整ではなく、相互に異なる多様な諸個人が言葉を交わすことによって、自由で公共的な空間を創出することにある」というメッセージ、ロールズの「正義論」、日本の吉野作造の「民主主義」、丸山眞男等の"戦後民主主義"に論及する。

民主主義は時代とともに、風雪を経て、未来も試行錯誤しつつ発展していくし、させていかなければならない。「参加と責任のシステム」と宇野さんはいう。納得する。「参加」のシステムは当然だが、「責任」についてこそ古代ギリシャ以来の人類の思考と試行があったことを本書からひしひしと感じた。アリストテレスの「衆愚政への懸念」、プラトンの「多数者の決定への疑問と哲人王」、公共の利益を考える「ローマ共和制」、ルソーの「一般意志」、トクヴィルがアメリカで見た「自治や結社の活動」、ダールの「多元主義」、ロールズの「正義論」等々は、参加する人々の「責任」の中身、社会全体の質的中身を問うことなしに民主主義を語れないということではないか。「政治は結果責任」を主張したウェーバーは、ナチス後であればどう発言したであろうか。そして「無力な議会」「政治家の劣化」「ポピュリズム」の今であれば、どう発言したであろうか。