3月21日、宮崎県延岡市で行われた時局講演会に出席・講演をしました。これには、遠山清彦衆議院議員、かわの哲也・宮崎県議選予定候補(延岡市)、延岡市の有力者らが出席しました。激戦の延岡選挙区ですが、かわの哲也予定候補から懸命の訴えがありました。

挨拶のなかで私は、「今からちょうど4年前の3月21日、東九州自動車道が全通し、開通式に国交大臣として出席した。忘れられない日だ」「東九州自動車道の延伸・開通は、トラックとフェリーなど、新たな物流輸送ルートが作られ、地域経済に活性化をもたらしている」「外国人向けツアー数が約6倍に増加し経済効果抜群だ」「宮崎市から延岡市への医師の通勤が可能になり、延岡市内の医師不足を解消できた」「延岡南道路は今年度中に料金改定が行われ、問題となっていた大型車の市街地流入を防ぐことができる」などと述べました。延岡など東九州地域が新たなハブとして、さらに発展することが期待されています。インフラのストック効果は絶大で、この日も喜びが広がっていることを実感しました。

またこの後、宮崎市内で行われた時局講演会にも出席し、挨拶・懇談等をしました。

金融と社会の10年後、20年後はどうなるか。AI、フィンテック、仮想通貨、ブロックチェーン、キャッシュレス社会・・・・・・。経済・社会は激変し、伝統的金融機関である銀行、証券、保険が業務や雇用の大変革を迫られる。フィンテック企業やプラットフォーム企業が全体を覆い、金融サービスを通じて集積されたビッグデータは、新たなビジネスを生む。フィンテックが導く新しい経済の本質は、個人データ争奪戦であり、それは機能不全の危険性をもつデリケートな社会でもあり、個人にとってもデータの漏洩、操られる社会への突入でもある。

金融と社会の10年後、20年後はどうなるか。AI、フィンテック、仮想通貨、ブロックチェーン、キャッシュレス社会・・・・・・。経済・社会は激変し、伝統的金融機関である銀行、証券、保険が業務や雇用の大変革を迫られる。フィンテック企業やプラットフォーム企業が全体を覆い、金融サービスを通じて集積されたビッグデータは、新たなビジネスを生む。フィンテックが導く新しい経済の本質は、個人データ争奪戦であり、それは機能不全の危険性をもつデリケートな社会でもあり、個人にとってもデータの漏洩、操られる社会への突入でもある。

「AIに分析される私たち(「信用スコア」「スコアレンディング」で顧客データが集まり、融資も値引き特典も)」「メガバンクを脅かすフィンテック(資金調達でもクラウドファンディング、仮想通貨。地銀の苦境、フィンテック・ベンチャーの発想とメガと地銀の協力・協業)」「ITが変える保険業界(AI・IoTのリスク予測分析が進み保険料が1人1人違ってくる。伝統的保険の終わり)」「仮想通貨狂騒曲(仮想通貨の価値の裏付けは?通貨でなく投機の対象?本命は情報管理できるブロックチェーン)」「キャッシュレス覇権(スウェーデンのスマホ決済アプリ"スウィッシュ"、企業間の顧客データ争奪戦、アリペイの世界進出とMUFG等の仮想通貨計画、日本のメガバンクのQRコード構想)」「国家が発行するデジタル通貨(慎重な日本、警戒しながら他国の出方をうかがう)」「フィンテックの『影』(データ漏洩リスク、欧州で進む法整備)」――。毎日新聞経済部が現場を歩き、不確実な金融の未来、社会の激変に挑戦した意欲的な著作。

18日、東京三宅村で開催された「1000本さくら植栽事業記念植樹式」(三宅村友好・交流協会主催)に参加し、挨拶。これには竹谷とし子参院議員、櫻田昭正村長、小金井三宅島友好協会の代表らが参加しました。

三宅村は「一年中花が咲いている島にしよう」と「花いっぱい運動」を展開しています。多くの観光客が訪れ楽しんでいただける島にと、熱心に取り組んでいます。そして今回、小金井市から桜が寄贈され、植樹式が行われました。待ちに待った植樹が行われ大変に盛り上がり、喜びが広がりました。

私は、2000年の噴火による全島避難の際、現場に駆け付け一緒に避難。島から要望を聞き、島の復旧・復興に力を入れました。その後も継続して岸壁などインフラ整備、この「花いっぱい運動」も協力してきました。さらに三宅村の人々が元気になるよう努力していきます。

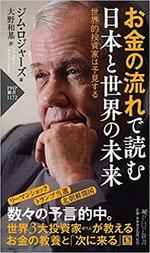

ウォーレン・バフェット、ジョージ・ソロスと並んで「世界3大投資家」と称されるジム・ロジャーズ。世界は今、大変化のなかにあり、その世界を実際に訪れ、自らの目で見ることだ。「これ以上知識を得ることはできないと思う瞬間まで、勉強する手を緩めないと決めて今日まできた」「成功する人は、決してあきらめない人である。特に投資をやっているとそうだ」という。「投資の哲学」が鮮明に出される。「人のアドバイスには耳を傾けるな」「学歴と成功は無関係だ」「正しく投資をすれば、金が勝手に金を生んでくれる」「大変化の波に乗り遅れるな。世界で起こる出来事のすべては、あなたの仕事が何であれ、最終的にあなたの人生に影響する」「誰も目をつけていないものをすぐさま買え」「"待つことができる"のは投資家の重要な才能の一つ」・・・・・・。

ウォーレン・バフェット、ジョージ・ソロスと並んで「世界3大投資家」と称されるジム・ロジャーズ。世界は今、大変化のなかにあり、その世界を実際に訪れ、自らの目で見ることだ。「これ以上知識を得ることはできないと思う瞬間まで、勉強する手を緩めないと決めて今日まできた」「成功する人は、決してあきらめない人である。特に投資をやっているとそうだ」という。「投資の哲学」が鮮明に出される。「人のアドバイスには耳を傾けるな」「学歴と成功は無関係だ」「正しく投資をすれば、金が勝手に金を生んでくれる」「大変化の波に乗り遅れるな。世界で起こる出来事のすべては、あなたの仕事が何であれ、最終的にあなたの人生に影響する」「誰も目をつけていないものをすぐさま買え」「"待つことができる"のは投資家の重要な才能の一つ」・・・・・・。

当然、AIの進化、フィンテック、キャッシュレス経済、ブロックチェーン技術の台頭等は視野の中心にある。そして世界各国を見る眼は、政治・経済に関わる者よりも、スピードと割り切り方が際立っている。「日本の未来――閉じた国は亡び、開いた国は栄える」「日本に投資するなら観光、農業、教育」「朝鮮半島はこれから"世界で最も刺激的な場所"になる」「南北の統一が進めば、韓国経済が抱える問題はすべて解決する」「私が北朝鮮に投資したいという理由」「長期的に見れば、中国の台頭は続く」「チャイナ・リスクは低下する出生率、広がる格差、急増する借金」「ロシア経済に注視せよ」――。日本と東アジア経済を中心に投資家らしく断定的に予見する。

17日(日)――。暖かな日差しのなか、さいたま市で行われた公明党時局講演会に出席。これには、てるきな弘志市議選予定候補(さいたま市中央区)が参加。てるきな弘志予定候補は「市民の声をいち早く行政に届け、皆様の安心・安全の生活のために、全力で取り組んでいく」と力強く決意を述べました。

私は「気がつけば、全てに公明党の実績がある」「埼玉においては、外環道、圏央道、新大宮上尾道路の推進には公明党。大宮駅東口の再開発にも公明党が働いている」「全世代型社会保障の推進は公明党。がん・認知症対策に真剣に取り組み、防災・減災対策にも全力をあげる。命を守るのは公明党だ」と挨拶をしました。

この日の午前中、地元では「第35回北区少年少女柔道大会」が行われ、子どもたちの気合のこもった、元気な声が体育館内に響きました。