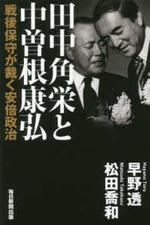

田中角栄・中曽根康弘両首相は同じ1918年生まれ、政界デビューも同じ年。早野透・松田喬和両氏と私も同じ1945年生まれで、見てきた歩んできた政治の世界も共通している。強烈な二人の政治家の番記者の練達の対談だけに、実に面白く、時代を思い起こしつつ読んだ。

田中角栄・中曽根康弘両首相は同じ1918年生まれ、政界デビューも同じ年。早野透・松田喬和両氏と私も同じ1945年生まれで、見てきた歩んできた政治の世界も共通している。強烈な二人の政治家の番記者の練達の対談だけに、実に面白く、時代を思い起こしつつ読んだ。

「時代が政治家を育てる」「いい政治家が記者を育てる」というが、早野・松田両氏は、時代と強烈な二人の政治家の空気と息づかいを身体いっぱいに吸収している。今の若い政治記者にとってはうらやましい限りであろう。

「高等小卒と帝大卒」「親・吉田と反・吉田」「角栄のテレビ時代と中曽根のテレビ政治」「戦術の角栄と戦略の中曽根」「日本列島改造論と日本改革論(戦後政治の総決算)」「角栄のすごさは"総理になるまで"と中曽根のすごさは"総理になってから"」、そして「"異端"の角栄、中曽根と"正統"の安倍」・・・・・・。

夢、信念、怨念、情と理、権力闘争等々、表に出ないエピソードまで迫って述べている。出色。

未来へつなごう!道・人・地域――28日、都内で「全国みちづくり女性団体交流会」が盛大に開催されました。これには、全国各地から20団体100名を超える女性が出席。いずれも各地で道づくりを推進している方々です。学者や有識者、国土交通省も出席、シンポジウムも行われました。

未来へつなごう!道・人・地域――28日、都内で「全国みちづくり女性団体交流会」が盛大に開催されました。これには、全国各地から20団体100名を超える女性が出席。いずれも各地で道づくりを推進している方々です。学者や有識者、国土交通省も出席、シンポジウムも行われました。

今大会のテーマは「未来につなごう!道・ひと・地域」「女性が道を支える、地域を支える」です。とくに「命の道」「食の道」「癒しの道」「交流の道」「活力の道」をつなげて欲しいと強い主張がなされました。私は約3年間の国土交通大臣時代、全国各地でハッピを身にまとった女性の会の方々から、道路をつなげてほしいとの強い要望を受け、一歩ずつ実現してきました。

会場では写真撮影会なども行われ、各地でお会いしている方々の集いだけに有意義な交流会となりました。大変な熱気でした。

我々は今、大きな変化の渦中にある。どのような社会に推移していくかを見通せない。インターネットが我々の情報環境を大きく変えたが、いま人工知能の進歩は著しく、ビッグデータを駆使し人間の知的作業の多くを代替することになる。「ロボットの脅威――人の仕事がなくなる日」(マーティン・フォード)もあれば、「シンギュラリティ――人工知能から超知能へ」(マレー・シャナハン)のように、多くの人は仕事を失うかもしれないが、豊かに暮らすという楽観論もある。ニュートンは「リンゴはなぜ落ちるのか?」ではなく、「リンゴは落ちるのに、なぜ月は落ちないのか?」と誰も発しなかった問いを発したことを例示し、「人工知能は疑問を抱くことができるのか?」という。そして人間の「知識」というものの本質を指摘する。「知識は資本財の1つである」から「消費財としての知識」「知識を得ること自体に意味がある」「知識の獲得自体が目的化し、無限の喜びをもたらす」という思いを語る。知識の未来は新しい希望の世界に開かれていくとの指摘に、心が晴れやかになる。

我々は今、大きな変化の渦中にある。どのような社会に推移していくかを見通せない。インターネットが我々の情報環境を大きく変えたが、いま人工知能の進歩は著しく、ビッグデータを駆使し人間の知的作業の多くを代替することになる。「ロボットの脅威――人の仕事がなくなる日」(マーティン・フォード)もあれば、「シンギュラリティ――人工知能から超知能へ」(マレー・シャナハン)のように、多くの人は仕事を失うかもしれないが、豊かに暮らすという楽観論もある。ニュートンは「リンゴはなぜ落ちるのか?」ではなく、「リンゴは落ちるのに、なぜ月は落ちないのか?」と誰も発しなかった問いを発したことを例示し、「人工知能は疑問を抱くことができるのか?」という。そして人間の「知識」というものの本質を指摘する。「知識は資本財の1つである」から「消費財としての知識」「知識を得ること自体に意味がある」「知識の獲得自体が目的化し、無限の喜びをもたらす」という思いを語る。知識の未来は新しい希望の世界に開かれていくとの指摘に、心が晴れやかになる。

「知の進化論」「知識の価値」を示す本書は「グーテンベルク」「インターネット」「人工知能」の時代を画した技術革新の歴史をたどる。「かつて知識は秘密にされていた」「百科事典は知識を万人に開放した」「インターネットで情報発信者が激増した」「検索という方法論」「SNSやキュレイションで情報拡散スタイルが変化」「知識は秘匿すべきか、公開すべきか?」「人工知能の進歩で知識への需要はどう変わるか?」とその内容を興味深い歴史的事件をも交えて解説する。「百科全書・グーグル・人工知能」が副題だ。

23日、100年以上の歴史を刻む建築・土木・測量等の専門家を育てる「中央工学校」で講演を行いました。テーマは「国づくりを担う若者への期待」。約300人を越える学生が真剣に聴いてくれたのが印象的でした。

災害も多く、インフラの老朽化も始まっている日本。一方では高齢化・ゼロエネが求められる住宅やコンパクトシティの都市づくり、物流や観光を加速させ、成長を促進する道路・新幹線・空港・港湾等のストック効果等、インフラ整備は大きな役割りを果たしています。そのなかで技能者・技術者の不足は顕著です。とくに若者です。

講演では「防災・減災・老朽化対策・メンテナンス・耐震化の重要性」「住みやすいスマート住宅、スマートウェルネスシティの方向性」「対流促進型国土をめざす国土のグランドデザイン2050」「コンパクトシティ+ネットワークの国土形成」「インフラのストック効果をメルクマールとした選択と集中の投資」......。具体的な実例を数多くあげて説明しました。

さらには「現場の人手不足、技能者・技術者不足の現状」を述べ、「モノづくり日本、技術大国日本。それは若い人の現場力にかかっている」「労務単価を国交大臣時代、10数年振りに3回引き上げ、環境整備をしてきた」「きつい、汚い、危険の3K職場ではなく、新しいプラスの3K"給料がいい、休暇がある、希望がある"の業界をめざしている」等々、若者への期待を訴えました。