副題は「全国『官能都市』ランキング」だ。「住みたい街」とか「住みやすい街」というランキングはあるが、本当に豊かに楽しく生きられる魅力的な街というのには新しい物差しがいるのではないか。それは「感覚を楽しませる」「五感に訴えかける」という官能都市(センシュアス・シティ)だという。

副題は「全国『官能都市』ランキング」だ。「住みたい街」とか「住みやすい街」というランキングはあるが、本当に豊かに楽しく生きられる魅力的な街というのには新しい物差しがいるのではないか。それは「感覚を楽しませる」「五感に訴えかける」という官能都市(センシュアス・シティ)だという。

広い真っすぐな道路に沿って公園や超高層ビルを建てる「輝く未来都市」は、ル・コルビュジエの発想だが、アメリカの女性ノンフィクション作家、ジェイン・ジェイコブスは「アメリカ大都市の死と生」(1961)で、コルビュジエにルーツをもつ自動車中心の近代都市計画を痛烈に批判した。センシュアス・シティは「ジェイコブスの4原則」と共通項をもつ。即ち「住宅、オフィス、商店、飲食店が狭いエリアに混在している」「入り組んだ小さな路地が多い」「古い建物と新しい建物が混在している」「いつも人通りが絶えることがない」の4原則だ。そして、「共同体がありつつ、匿名性もあり、ロマンチックで、刺激的な出来事に出会うチャンスもある。食文化が豊かで、歩いて楽しくまちも自然も身近に感じられる。その都市に住めばなんだか毎日が楽しそうだ。私たちは、そんな人間らしい動機をまず構想すべきではないでしょうか」といい、日本の各都市・区のセンシュアス・シティ・レーダーチャートを示す。

「戦争ほど、残酷なものはない。戦争ほど、悲惨なものはない」――。歴史上、何度も国を奪われ、そのつどさらに深い絶望に叩き落されてきたポーランド。1939年秋以来、激しい爆撃に見舞われ、ワルシャワはナチス・ドイツに蹂躙され、悲惨と残酷と悲劇の都市となった。そして43年のスターリングラードのドイツの大敗、猛反撃するソ連軍、敗走するドイツ軍。徹底したワルシャワの破壊、ユダヤ人の収容所送り、死の街と化していたワルシャワを自らの手で取り戻そうとした44年8月のワルシャワ蜂起。絶望のなか死によっても最後の誇りをかけた戦いに、命をかけて行動を共にした一人の日本人外交官・棚倉慎がいた。慎、レイ、ヤンの三人は最後の最後、「いつか必ず、三人で日本の桜を見よう」と約束する。

「戦争ほど、残酷なものはない。戦争ほど、悲惨なものはない」――。歴史上、何度も国を奪われ、そのつどさらに深い絶望に叩き落されてきたポーランド。1939年秋以来、激しい爆撃に見舞われ、ワルシャワはナチス・ドイツに蹂躙され、悲惨と残酷と悲劇の都市となった。そして43年のスターリングラードのドイツの大敗、猛反撃するソ連軍、敗走するドイツ軍。徹底したワルシャワの破壊、ユダヤ人の収容所送り、死の街と化していたワルシャワを自らの手で取り戻そうとした44年8月のワルシャワ蜂起。絶望のなか死によっても最後の誇りをかけた戦いに、命をかけて行動を共にした一人の日本人外交官・棚倉慎がいた。慎、レイ、ヤンの三人は最後の最後、「いつか必ず、三人で日本の桜を見よう」と約束する。

ショパンの叩きつけるような激しい旋律「革命のエチュード」が心に響く。戦争の悲惨、残酷さに言葉を失う。周囲の強国に食い荒らされ、地図から何度も消えた国の悲劇とは。祖国を失う、自分の居場所を失うとは。「死」しか選択のないなかで人間は何をもって戦おうとするのか。他国や他の民族への憎悪からではなく立ち上がる愛国心とは。戦争の狂気、この世の地獄の惨状とは。ゲットー、トレブリンカ、アウシュヴィッツとは。陸続きの国の戦争実態とは・・・・・・。

よくぞ書き上げたすさまじい力作。

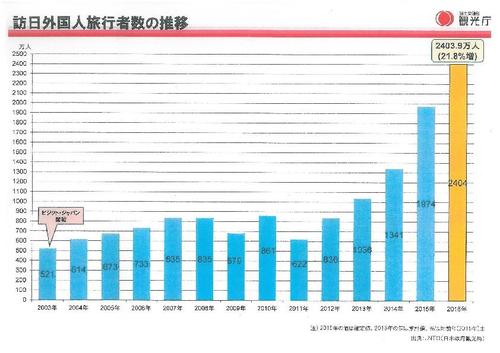

昨年2016年の訪日外国人数が2403.9万人――。ついに2000万人を突破し、2400万人台まで来ました。感無量です。私が国交大臣となり、観光庁を管轄するようになった2013年に、前年まで800万人台であった訪日外国人が1000万人の大台に乗り、12月末、成田で記念イベントをしたことを思い出します。以来、1341万人(2014年)、1974万人(2015年)と急増、ついに2403.9万人と飛躍的な増となりました。

ビザの発給緩和、免税制度の拡充、wifi環境の整備、空港やクルーズ船用の港湾等の整備、多言語対応、外国への積極的アプローチ、そして円安、日本に勢いが戻ってきたこと・・・・・・。数々が実りました。各国の観光大臣との会談も積極的に行いました。

ホテル不足、駐車場不足、文化財の入場制限、交通環境、バリアフリー、多言語案内、ランドオペレーターの監視など出てきた課題も多く、来年度予算や法案でも対応を急いでいます。日本の成長や地方創生にも不可欠、柱ともなってきた観光。2020年の目標を4000万人に引き上げていますが、いよいよ正念場だと思います。

政府、各省庁、関係業界とよく協力して頑張ります。

9日の成人の日、地元北区や足立区でも成人の日の式典が行われました。また、街頭演説も行いました。

この日の新成人は全国で123万人。北区では昨年より約300人多い3044人、そのなかでもなんと597人が外国人です。親子連れや仲間同士が背広や晴れやかな着物姿で、この日を祝いました。

「公明党は若者支援党」「公明党は若者の声を国政に届ける党」と私は言い続けていますが、若者にいい仕事、雇用があるということが大事です。 若者を使い捨てる"ブラック企業"対策を進める「若者雇用促進法」や「非正規労働者の処遇改善」にも取り組んできましたが、更にバックアップしていきます。

また、「給付型奨学金の創設や無利子の奨学金の拡充を含めた奨学金制度の充実」や「携帯電話料金の引き下げ」などの実績も、どの政党よりも若者を大切にする公明党ならではの行動力があります。

この日も多くの新成人の皆さんと懇談しましたが、さらに「公明党は若者支援党」で頑張ります。