太田あきひろです。

株価が上昇しています。私はこれ自体について、論ずることはいたしませんが、4月28日の衆院本会議で代表質問した際、景気・経済は厳しい状況にあるが、若干の変化がある。『街角景気は現状判断DI、先行き判断DIともに、上昇している』『原油など交易条件が改善している』『輸出が中国向けをはじめ若干上がってきた』『資本が「流出」から「流入」へと転換している』などをあげました。

だからこそ景気・経済は瀬戸際であり、分水嶺だと考えます。今、国会に提出している真水15.4兆円、事業規模57兆円という大規模な今回の補正予算がきわめて重要です。

早期成立をと全力をあげています。

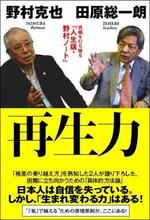

要するに人間学の書である。

要するに人間学の書である。

監督には4つの敵がいる――選手、オーナー、ファンだ(三原脩さんがいった)という。そして野村さんは(監督も選手も)一番困ったのはメディアだという。

今、監督は、軽く、安っぽくなったと野村さんはいうが、それはどの世界もだろう。信頼、人望、貫禄・威厳、判断力、決断力・・・・・・。そう簡単ではない。

「ピッチャーは監督に向かない」「(北京五輪など)お友だち内閣は失敗する」

「選手を動かす6つのファクター――恐怖で動かす、強制して動かす、理解して動かす、情感で動かす、報酬で動かす、自主的に動かす」

結論として、川上哲治さんは6つとももっていたが、「九連覇を支えたのは川上さんの人間教育――野球人である前にひとりの人間であることを厳しく説いたから」「人を遺してこそ名監督である」――だから川上さんは偉大だと野村さんはいう。

太田あきひろです。

ゴールデン・ウィークは、毎日、街頭演説や商店街・地域回りをしています。3日は憲法記念日、4日はみどりの日、5日はこどもの日――いずれも「憲法三原則を堅持し、第9条の1項・2項を守り、時代の進展とともに提起されてきた環境権やプライバシー権などを現憲法に加憲をする」「これからの日本は環境、農業などに力を入れる緑の社会への構造改革、グリーン産業革命が重要」「子育て支援、教育に力を入れる」という大事な意義をもつ日です。

2日の新宿での街頭演説では、「オバマ大統領が4月5日、チェコの首都プラハで、核廃絶を最終目標として核軍縮を提起した。平和憲法をもち、非核三原則を国是とし、世界で唯一の被爆国である日本が核軍縮の潮流を高めよう」と主張しました。

景気・経済対策、新型インフルエンザ対策も含め、全てにわたって全力で頑張ります。

水野さんがずっと言ってきた1995年以降の「強いドルは国益」の米戦略。その米モデルを「アメリカ投資銀行株式会社」と呼ぶなら、日本のモデルは「日本輸出株式会社」と呼ぶことができ、しかもそれは連結会社のように裏側ではくっついている。グリーンスパンに「100年に1度」などと"傍観的"に言われたくないと水野さんが思うのは、バブルを生み出し、ローンと消費、金融商品化等々を駆使して世界のカネを呼び込んだ米国戦略とそれに結局、協調してきた日本という構造をハッキリ見ているからだ。

水野さんがずっと言ってきた1995年以降の「強いドルは国益」の米戦略。その米モデルを「アメリカ投資銀行株式会社」と呼ぶなら、日本のモデルは「日本輸出株式会社」と呼ぶことができ、しかもそれは連結会社のように裏側ではくっついている。グリーンスパンに「100年に1度」などと"傍観的"に言われたくないと水野さんが思うのは、バブルを生み出し、ローンと消費、金融商品化等々を駆使して世界のカネを呼び込んだ米国戦略とそれに結局、協調してきた日本という構造をハッキリ見ているからだ。

しかし、このモデルは破綻し、金融にこのところ振り回される存在となった実体経済は低迷し、G7からBRICSも含めたG20の時代となり、ドル基軸から無極化への方向が始まり、世界の資本主義経済が次のステージに突入した。

この書は12月発刊だが、今再び、現時点の明確な発言を聞きたいところだ。大企業たたきとか、内需主導へ、などではなく、「日本新興国向け企業株式会社」へ、大企業向け法人税下げ、下請け垂直構造を脱して知識組替えの必要性、不安を取り除く社会保障や人材教育などを本書では示しているが、新たな時代へのスタートを急がねばならない。