室町幕府の創設を成し遂げた足利尊氏、その弟で実質的に幕府を興した足利直義、足利家の執事で幕府樹立の影の立役者・高師直の3人の結束と戦い、数奇な運命を描く。鎌倉時代末期から建武の新政、室町幕府樹立、南北朝時代の攻防激しい動乱の十数年を、人物を中心にして立体的に描き切る熱量あふれる力作。

室町幕府の創設を成し遂げた足利尊氏、その弟で実質的に幕府を興した足利直義、足利家の執事で幕府樹立の影の立役者・高師直の3人の結束と戦い、数奇な運命を描く。鎌倉時代末期から建武の新政、室町幕府樹立、南北朝時代の攻防激しい動乱の十数年を、人物を中心にして立体的に描き切る熱量あふれる力作。

幼い頃より庶子の日陰者として、一心同体、信頼の絆で結ばれた尊氏と直義。しかし尊氏は、「やる気に乏しく、弱気で逃げ腰で無責任でお人好し。使命感なしで執着なし」「とにかく人に対する邪気と言うものが一切ない。見事なほどに人柄が丸い」という性格で、「腑抜けの棟梁」「極楽殿」と阿呆呼ばわりされている。しっかり者で生真面目一本の直義は、「一体何を考えているのか」と、兄の怠惰さ、無関心に呆れながらも、懸命に支えていく。高師直も執事の立場に徹し、懸命に支えていく。

鎌倉幕府の末期、北条得宗家の独裁で鎌倉幕府の信用は地に堕ち、怨嗟の声が上がっていた。三人は幕府の粛清から足利家を守ろうと必死の戦いをしていたが、後醍醐天皇から北条家討伐の勅命が下り、反旗・討伐の決断をする。足利一族が得宗家に成り代わって鎌倉府を引き継ぐと考えたのだ。しかし後醍醐天皇は幕府そのものを潰し、朝廷の世を作ろうとした。足利家に幕府を引き継がせる気などさらさらなかった。建武の新政。鎌倉府が行ってきたそれまでの制度や決まり事を全てひっくり返したのだ。曖昧な態度で後醍醐天皇に好意を寄せている尊氏に苛立つ直義と師直は、怒りのなか、新生幕府の樹立を画策する。

「やる気なし、使命感なし、執着なし」の尊氏だが、なぜか「足利殿は懐の深い御仁である。その御器量は、大海の如し」と赤松円心、楠木正成、新田義貞など、歴戦の強者は好意を寄せる。その後の攻防は複雑で激しい。"朝敵"とされるが、「今の帝である大覚寺統も皇室なら、われらは持明院統を正当な皇室として担ぎ上げ、新しき錦の御旗を掲げよう(赤松円心)」――。建武3年(1336)、後醍醐天皇を一時的に降伏させた尊氏と直義は持明院統の新しい朝廷を成立させ、新たな武家政治の基本方針「建武式目」を制定、実質的な室町幕府が誕生する。不満とした後醍醐天皇は吉野に遷幸し南朝を建て、建武4年(1337)から南北朝の動乱期に突入する。足利一門とそれに与する武門は、独力で各自の領国を切り取り、統治権と軍事指揮権を持つことによって、後年の細川氏、斯波氏、吉良氏、上杉氏、赤松氏、今河(今川)氏などが形成される。打ち続く戦乱のなか、次第に直義と師直の亀裂が生じていく。それはやがて、観応の擾乱(1350〜1352)へと突き進んでいく。朝廷と公家、武士と一族、領地と財と権力争覇――。心から信頼しあい、結束の固かった3人にしても、いかんともしがたい時代の波に翻弄されていく。時代そのものの人知を超えた宿命と言えるであろう。

「真の武士とは、修羅道に生きる覚悟ができたもののことを言う。何かを得るためには何かを捨てる。平然と我が命を懸け物にできる大将に率いられてこそ、成るものも成る」「世に最も恐るべきは、悪人にあらず。己の正義を譲らぬ頑固者である。唯我独尊の道を一緒に夢に突き進む、わしや相州殿のようなものである」「およそ人の世において、最も始末に負えず、対応に困るのは、他者からのむき出しの敵ではなく、逆にそこぬけの好意であることを、この時ほどしみじみと感じたことはない。完全に毒気を抜かれ、もはや手も足も出なくなる」・・・・・・。絶体絶命の中での言葉だけにずしりと重い。

「天下の政道、私あるべからず。生死の根源、早く切断すべし」「五十路まで 迷い来にける 儚さよ ただかりそめの 草の庵に」――。享年54。とても、うつけ者の歌ではない。

「激突する『一帯一路』と『インド太平洋』」が副題。人口は、2023年中に中国を抜いて世界第一位になるとされ、経済規模でも2022年にかつての宗主国・イギリスを抜いて米中日独に次いで五位、軍事費の伸びも著しく、20 21年時点でアメリカ、中国に次ぐ存在となっているインド。日米豪印戦略対話「クワッド」の一角を占め、二国間でも日米との関係強化を進めてきたインド。世界の舞台で、インドの影響力は高まっているが、ロシアのウクライナ侵略についての国連安保理のロシア非難決議案に対し、インドは棄権票を投じた。本書は、「ユーラシアとインド太平洋を俯瞰するとともに、南アジアとインド洋を中心とした地域の動きを分析することで、インド、中国、そして日米による新たな『グレート・ゲーム』の諸相を描き出そう」としたもの。

「激突する『一帯一路』と『インド太平洋』」が副題。人口は、2023年中に中国を抜いて世界第一位になるとされ、経済規模でも2022年にかつての宗主国・イギリスを抜いて米中日独に次いで五位、軍事費の伸びも著しく、20 21年時点でアメリカ、中国に次ぐ存在となっているインド。日米豪印戦略対話「クワッド」の一角を占め、二国間でも日米との関係強化を進めてきたインド。世界の舞台で、インドの影響力は高まっているが、ロシアのウクライナ侵略についての国連安保理のロシア非難決議案に対し、インドは棄権票を投じた。本書は、「ユーラシアとインド太平洋を俯瞰するとともに、南アジアとインド洋を中心とした地域の動きを分析することで、インド、中国、そして日米による新たな『グレート・ゲーム』の諸相を描き出そう」としたもの。

インドと米国、日本との関係は深い。しかし、一方で、旧ソ連時代に、ロシアとの「事実上の同盟」の強固な関係があり、今も「軍備」と「エネルギー」をロシアに依存していることも事実。印中国境紛争や印パ戦争を経て、「米中パキスタン」対「ソ印バングラデシュ」の構図が19 71年にできあがる。さらに「湾岸戦争」「ソ連崩壊」を経て、アジア重視外交、2014年のモディ政権による「アクト・イースト政策」へと至る。しかし同時期に中国は、「一帯一路」のユーラシア戦略に踏み込む。そして「自由で開かれたインド太平洋」をめぐる日米印の合従連衡が立ち上がる。

「南アジアでしのぎを削る、インドと中国」では、パキスタンの港湾都市グワーダル、中国・パキスタン経済回廊、ハンバントタ港開発で「債務の罠」に陥ったスリランカ、一帯一路と相容れないインドの核心的利益等が具体的に描かれる。

ユーラシアの地政学的、また地経学的動向を具体的に示す中で、インドの存在感と自律的な戦略が浮かび上がってきている。

「失われる民主主義、破裂する資本主義」が副題。コロナ、ロシアのウクライナ侵略、AIの急進展など、2020年代の世界的地殻変動を経て、2035年の世界地図はどうなるか――。「世界最高の頭脳による未来予測」と帯にある。

「失われる民主主義、破裂する資本主義」が副題。コロナ、ロシアのウクライナ侵略、AIの急進展など、2020年代の世界的地殻変動を経て、2035年の世界地図はどうなるか――。「世界最高の頭脳による未来予測」と帯にある。

フランスの歴史家、文化人類学者であるエマニュエル・トッドは、民主主義の制度は残ったが、習慣や精神が失われて民主主義は今後も破壊され続けるとして「まもなく民主主義が寿命を迎える」と言う。「私は高等教育を受けた人々が、人口の25%を占めたことが、ソ連で共産主義が崩壊した本当の理由だと考える」「ロシアは独裁だが、それは誰も何のイデオロギーも信じていない独裁だ。西洋で起きているすべての根源は『超個人主義の出現』と『社会の細分化』だ。人々は、家族や自分の生活のことを考え、民族や国家、全体のことについてはあまり気にしない」と指摘。エリートが富や政治力を独占するリベラルな寡頭制があらわになる。与那覇潤×市原麻衣子のセッションでは、新興国の存在感は大きくはなるが、インドも東南アジアも民主主義は深刻な状況であることを示している。マルクス・ガブリエルは、「危機の時代にこそ、『新しい啓蒙』が生まれる」とする。戦争やパンデミックといった世界的危機のなかから、大陸を超えた普遍的な道徳的価値を見いだすチャンスがあると言う。アダム・スミスもマックス・ウェーバーも、資本主義は、道徳的感情に根ざし、資本主義と倫理は両立しなければならないとする。歴史は、科学技術的、経済的な進歩を、道徳的・哲学的考察から切り離してきたが、哲学は、社会的自省の中核となるべきだと主張する。イマヌエル・カントの定言命法では「一人ひとりに人間性を見よ」と説く。そしてエネルギー危機の中で我々が使っているインターネットは、最も持続性の低いシステムだとし、「人類は変容と啓蒙の道を歩んでおり、進歩的な側面が勝利します」「デジタルは、反民主主義的存在であり、未来は世界の情報が統制され、デジタル権威主義体制に陥る」と憂慮している。

フランスの経済学者、ジャック・アタリは、「人類に求められているのは『利他主義』であり、今こそ『命の経済』へ舵を切るとき」と言う。脱成長ではなく、保健や教育、文化や体に悪い食べ物を減らしていくこと、「死の経済」を減らせと言う。「テクノロジーよりも、人間への『教育』に目を向けよ」と言うのだ。日本については、「日本とアフリカとのネットワークを構築せよ」「人口政策を策定せよ」「女性の権利拡大をし、外国人に対してより開放的になること」「同調の文化ではなく異論を称える文化を発展させること」とエールを送る。米国の経済学者、ブランコ・ミラノビッチは、所得分配と不平等、先進国の中間層の実質所得が象の鼻のように落ちる「エレファントカーブ」で名高い。「冷戦後に2種類の資本主義が顕在化した。米国主導のリベラル能力資本主義と、中国主導の政治的資本主義だ。中国共産党が実際に進めたことは、国家が役割を持つ資本主義、あるいは土着資本主義を作り出すことだった」と言う。東浩紀×小川さやかのセッションでも、「現在の不平等を解消するために、西洋型の資本主義だけを目標とするのではなく、相対化された視点で、資本主義の限界を捉えていることが重要」としている。また「SNSによって私たちが失ってしまったもの」として、「SNSは政治から『思考の時間』を奪っている」「民主主義にとって本当に必要なことは、『人々に考えさせること』」と言っている。本書に通底する極めて重要なことだ。

念願の世界に誇る、実物大の免震試験機が完成――。18日、兵庫県三木市のEディフェンス(実物大の耐震・振動台)の隣接地に、念願の実物大の免震試験機(EーIsoIation)が完成。その祝賀式典と試験機稼動を行いました。実現に向け和田章免震研究推進機構代表理事をはじめ、東工大、京都大、東大などの研究者、大成建設など実現を願ってきた各企業関係者、内閣府・国土交通省・文科省などの政府関係者、兵庫県や三木市などの首長が出席し、喜び合いました。

大学で耐震工学を専攻し、国土交通大臣時代に免震偽装問題に遭遇した私としても、実物大の免震試験機ができる事は、地震国日本の耐震・免震・制震にとって、極めて重要なことで、力を注いできました。本当に多くの方のご尽力をいただき、類例のないスピードで完成したこと、心から感謝いたします。この日出席した全員で喜びの写真を撮りました。

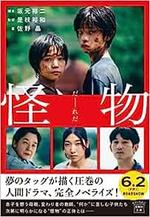

「夢のタッグが描く人間ドラマ、完全小説化」とあるが、その通りぐいぐい引き込まれる。面白い。

「夢のタッグが描く人間ドラマ、完全小説化」とあるが、その通りぐいぐい引き込まれる。面白い。

中心となるのは、小学校5年生の麦野湊。その友達で、親から虐待を受けているらしい星川依里――。湊の母親、シングルマザーの早織は、不審な行動を繰り返す湊が、学校でいじめに遭っていると疑い学校に乗り込む。どうも、担任の保利が張本人のようだが、校長も教師も逃げるばかりで、謝罪も口先だけで、苛立ちは募るばかり。ところが保利は全く身に覚えのないことで、これまた苛立つが、ついに退職に追い込まれていく。クラスの中にも、乱暴ないじめグループがあるようだ。いったい何が起きているのか・・・・・・。調べていくうちに、湊と依里だけの秘密の避難所があるようだが・・・・・・。

「怪物だーれだ」――。本当に、誰が怪物かわからない。登場するそれぞれが、「怪物」のようでもあり、被害者のようでもある。いや自分以外のすべてが、「怪物」なのかもしれない。日常的に接していても所詮、他人は他人。理解が及ぶものではない。それぞれが自分の空間を作りながら生きている。そんな社会の不安定さ、怖さが、「怪物だーれだ」と迫ってくる。