「財政(赤字)」「異次元の金融緩和」「デフレ脱却」、加えて「電子・暗号通貨の流通」「キャッシュレス化」「MMT」などが話題となる新時代――。本書はあらためて「貨幣とは何か」を問い直す。しかもそれを「歴史から経済学的な知見を導き、検証」する。「貨幣から見る歴史」にも「歴史から見る貨幣」にもなっている。経済から見て貨幣とは何か、国家から見て貨幣とは何かである。

「財政(赤字)」「異次元の金融緩和」「デフレ脱却」、加えて「電子・暗号通貨の流通」「キャッシュレス化」「MMT」などが話題となる新時代――。本書はあらためて「貨幣とは何か」を問い直す。しかもそれを「歴史から経済学的な知見を導き、検証」する。「貨幣から見る歴史」にも「歴史から見る貨幣」にもなっている。経済から見て貨幣とは何か、国家から見て貨幣とは何かである。

663年の白村江の戦いでなぜ倭国軍は敗れたのか。めざすは中央集権国家の樹立。広範囲に及ぶ安定的な統治があるとき、政府発行の貨幣は、貨幣としての役割を十全に果たすことができる。白村江の敗戦はまさに中央集権国家「日本」のはじまりであり、日本における貨幣を生むことになった。無文銀銭からはじまり、初の政府鋳造貨幣としての富本銭、初の本格的流通となった和同開珎プロジェクト、そして皇朝十二銭の消滅で古代貨幣史はひとまず終焉する。「新貨が旧貨の10倍の価値」では貨幣にとって最も重要な信頼を失い、稲や布での取引を行うようになった。平安時代後期の銭不在の時代だ。宋、明からの渡来銭、不足する銭とデフレーションの時代を経て戦国時代へ移るが、常に問われるのは「政府負債の発行と、それに耐えるだけの信用」の問題だ。

江戸時代は支配力を持った政権が浸透し、金融価値と名目貨幣を分離させ、貨幣発行益を得ることになる。元禄の改鋳により、日本の貨幣制度は「政府が発行し(政府負債であり)」「原材料価値と額面価値が無関係で(名目貨幣であり)」「誰でも貨幣として受け取るから貨幣として流通する(循環論法に支えられる)」に踏み出す。元禄、正徳、享保、元文、家斉・忠成のそれぞれの改革(失敗も)を経て、幕末は通貨問題・国際為替問題・金流出に苦闘する。政府発行の貨幣の強みは「納税に使えること」であり、政府発行益を手にできるのだが、「政府負債、名目貨幣、循環論法」の3つは重要な要素だ。

「貨幣とは何か」を歴史の変遷を通じて掘り下げ、現在の「財政」「金融・財政政策」「仮想通貨」の本質を突く。きわめて面白く秀逸だ。

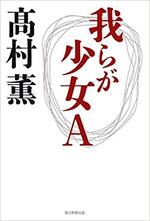

上池袋のアパートで、若い女性・上田朱美が同居人の男に殺害される。そして男は、「同棲を始めたころ、朱美が使い古しの絵の具のチューブを一つ見せて、何年か前に武蔵野の野川公園で殺された人が持っていたものだ、その場所に落ちていたから拾った、などと言いだしたことがある」という。12年前の2005年12月25日、クリスマスの朝、元中学校美術教師であった栂野節子が日課としている公園での写生中に殺害された"野川事件"。少女A(朱美)が何らかで関係しているのではないかと捜査に当たった合田雄一郎は感じていたが、迷宮入りとなっていた。再び刑事たちが動き出し、孫の栂野真弓(結婚して佐倉)、その母・雪子、朱美の母・亜沙子や友人の小野雄太、浅井忍などが聴取される。しかし、解明には程遠いものばかりだった。そのなかで当時、忍が撮った写真が明らかになる。その写真を見ながら関係者の記憶の断片が想い起こされるとともに、当時の家庭内や友人関係の昏い日々が溶け出してくる。

上池袋のアパートで、若い女性・上田朱美が同居人の男に殺害される。そして男は、「同棲を始めたころ、朱美が使い古しの絵の具のチューブを一つ見せて、何年か前に武蔵野の野川公園で殺された人が持っていたものだ、その場所に落ちていたから拾った、などと言いだしたことがある」という。12年前の2005年12月25日、クリスマスの朝、元中学校美術教師であった栂野節子が日課としている公園での写生中に殺害された"野川事件"。少女A(朱美)が何らかで関係しているのではないかと捜査に当たった合田雄一郎は感じていたが、迷宮入りとなっていた。再び刑事たちが動き出し、孫の栂野真弓(結婚して佐倉)、その母・雪子、朱美の母・亜沙子や友人の小野雄太、浅井忍などが聴取される。しかし、解明には程遠いものばかりだった。そのなかで当時、忍が撮った写真が明らかになる。その写真を見ながら関係者の記憶の断片が想い起こされるとともに、当時の家庭内や友人関係の昏い日々が溶け出してくる。

その揺れ動く心象風景を描き続けるキメ細やかで力ある筆致には感嘆する。人それぞれの心の闇の深さはわからない。友人といっても、家族といっても、その外側には必ず自分の知らない世界が広がっている。自分の知っていると思っていた世界は、実際には事実のほんの一部でしかない。だからこそ「我らが少女A」ということだ。この「外側の自分の知らない世界」を探るのに、12年経った今、ネットやフェイスブック、SNS、インスタグラムが大きな役割を果たす。関係者間の連絡はスピーディで情報は共有されていく。捜査対象がどんどん情報を交換してしまう社会が今だ。加えて、家庭内には他者にはうかがい知れない亀裂と闇とイライラ、「大人の人生の何という薄昏さ」が描き出される。「祖母の存在は家のなかに気難しい教師が一人同居しているようなものだったが、最近は自分のほうに後ろめたいこと(喫煙など)がいくつもあるせいで、苦手意識に拍車がかかっている」と孫の真弓は語る・・・・・・。

25日、愛知県名古屋市で行われた、里見りゅうじ参院議員の「里見会総会」に出席し、あいさつをしました。これには、地元名古屋の自民党国会議員をはじめ、大村秀章・愛知県知事、坪井明治・全国商店街政治連盟会長、川口文夫・中部経済連合会名誉会長等、地元の有力者が出席しました。

私は「日本は今、AI・IoT・ロボットなどの新しい情報社会、少子高齢化、新しいステージの自然災害など、大きな構造改革の節目に直面している」「特に、最近の自然災害は、50年とか100年に一度というレベルではなく、今回の台風19号のように明らかに激甚化・広域化していて、これに対応した新たな防災・減災対策が早急に必要だ」「里見りゅうじさんは、これまで培ってきた厚生労働行政に加え、国土交通行政にも抜群の手腕を発揮しており、党の新しいリーダーとしてさらに飛躍することを確信している」などと挨拶をしました。